人工知能(AI)は驚異的なスピードで日常生活やビジネスに入り込んできた。一般の人が使えるAIの先駆けとなった米OpenAI社のChatGPTの公開は2022年11月で、まだ3年もたっていないが、世界で定期的に利用している人は20億人超といわれる。インターネット、携帯電話を上回る高速普及といっていい。

企業内での利用は、意思決定のための情報収集と整理・要約、会議の議事録やプレゼン資料作成、顧客や社内からの問い合わせ応対、在庫や配送などサプライチェーン管理、外国語翻訳まで幅広い。

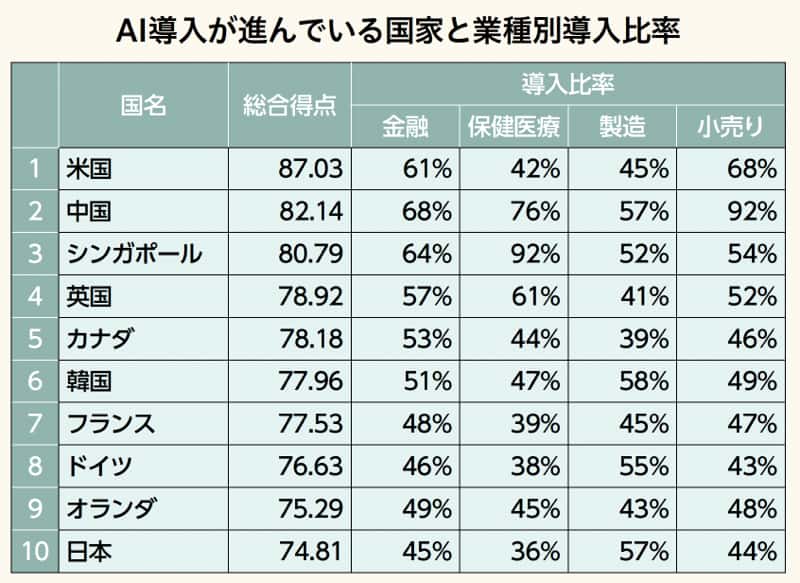

上の表を見れば、日本は米国や中国、シンガポールに比べれば、総合的な普及は遅れているものの、「製造」では普及比率57%と韓国、中国、ドイツなどと並んでトップクラスにつけている。大きく遅れているのは「保健医療」と「小売り」、いずれも日本人が対面や定性的な分析を重視する分野で、AIよりも人的関係性に配慮した結果といえそうだ。人手不足が今後いっそう深刻化する日本では保健医療、小売り、さらに金融分野で、AIをどこまで活用できるかが企業の競争力、業績を分けることになるだろう。

さて、トランプ関税、米中対立に背中を押されるように日本の製造業のアジア展開は変化を遂げつつある。「脱中国」で、東南アジア、インド、米国、中東などに拠点や市場をシフトさせる中で最も重要なのは、迅速な現地への適応だ。地場サプライヤーの確保、物流網の構築、人材採用などでAIは極めて有効なツールとなる。

10年前までのアジア展開では、まず日本語のできる現地スタッフの雇用が最初のハードルだったが、AIの自動翻訳で日本語通訳は代替可能となった。現地での書類作成や法規、税制の確認もAIがかなりのレベルまでこなしてくれる。アジア進出は「AIによるバリアフリー化」が進んでいる。

ただ、気を付けるべきは「AIは人間関係はつくれない」ということだ。スタッフや取引先、顧客との絆は海外とりわけアジアでは最も強い力となる。AIがネットで集める情報よりも現地の役所、関係者からヒアリングした情報の方が鮮度と精度が高い。AI依存のみでは劣後する可能性もある。情報セキュリティーの面でもAIがネットにつながっている以上、「クローズされたセキュアなAI」といってもリスクは残る。現地スタッフが安易にAIに処理させた内部情報が流出するという事態も想定しておくべきだ。「AIを使って、AIに使われず」が要諦である。