長時間労働が大きな社会問題となっている中、2017年2月14日の働き方改革実現会議において、罰則付きの新たな時間外労働の上限規制案が政府から示されました。

これまで36協定の特別条項を結べば、実質無制限に時間外労働をさせることができました。この部分の上限を法律で具体的に規定することは、労働基準法制定70年の歴史の中で大きな改革です。多くの企業が人手不足という制約の中で「労働時間を減らしつつ成果を上げて行く」という難しい課題に直面することになります。以下、長時間労働の是正に対する中小企業の取り組みの現状や日本商工会議所の考え方を説明します。

仕事の偏りや業界特性がネック

日商の調査では、中小企業の7割以上が長時間労働の是正に取り組んでいます。一方、取り組んでいない25%弱の企業は「仕事に(繁忙期などの)偏りがある」「業種・業界特性などの外部要因」などの理由を挙げています。

また、いわゆる「36協定の特別条項の見直し」については、5割以上の中小企業が賛成しているものの、見直しの方向性については、「一律に規制するのではなく、柔軟な制度設計とすべき」との意見が大宗です。

時間外労働の上限規制については、中小運送業者から「道路の渋滞や荷待ち時間など、自社だけでは解決できない事情がある」、建設業者から「工期が差し迫っている中で、1カ月単位だけの上限を設定されても対応できない」、小売業者から「中元・歳暮などの繁忙期は顧客ニーズに応えるため残業せざるを得ない」といった切実な意見が聞かれます。

同じ日商の調査では、長時間労働の是正に効果的なものとして、「経営者・労働者の意識改革」や「経営トップのコミットメント」、「残業を生みやすい業種・業界特性や商慣行の見直し」などが上位に挙げられています。加えて、時間ではなく成果で評価する「高度プロフェッショナル制度」の導入など柔軟な働き方に資する規制緩和を望む意見も多数です。

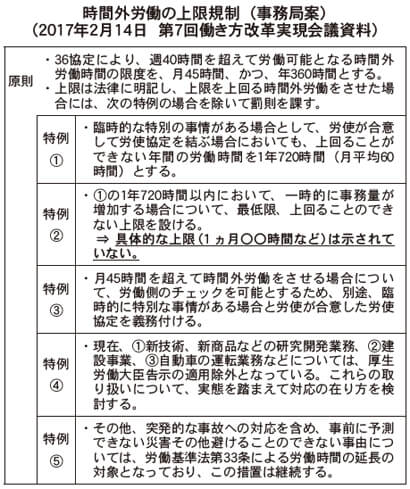

同日の会議で示された政府の原案(図表参照)では、原則として36協定により、週40時間を超えて労働可能となる時間外労働時間の限度を、「月45時間、かつ、年360時間」とするよう法律に明記(これまでの大臣告示を法律に格上げ)し、上限を上回る時間外労働をさせる場合には、特例を除いて罰則を課すとしています。特例では、臨時的・特別の事情がある場合(現行の36協定の特別条項の部分)の上限時間を「1年720時間(月平均60時間)」とするなどが示されています(現時点では、1カ月の上限時間や罰則の中身など制度の詳細は具体的に示されていません)。

中小企業の実態を踏まえた制度に

日商としては、人手不足が深刻化する中において、多様な人材の活躍推進、生産性の向上、従業員の健康確保のためにも不要な長時間労働は是正すべきという立場です。従って、何らかの時間外労働の上限規制を導入することについては、基本的に異論ありません。しかしながら、規制の在り方については一律かつ厳格な規制は設けるべきではなく、中小企業の実態や生の声を踏まえて、時間を掛けて丁寧に議論し、柔軟で弾力的な制度とすべきと考えています。

日商は、同日の会議において、①オリンピック・パラリンピックを控え業務量の増大が見込まれるので「適用除外業種を拡大すること」、②1カ月単位ではなく「複数月~年単位での労働時間管理を可能とすること」、また、③取引関係で弱い立場に立つことの多い中小企業では、発注企業からの短納期要請や、顧客からの要求に過度に応えようとして長時間労働になりがちなので、こうした「商慣習の見直しや取引条件の適正化を一層推進すること」の3点を政府に要望しています。

言うまでもなく、過労死は絶対に起こしてはなりませんし、過重労働によるさまざまな疾患についても同様です。しかしながら、長年続いたわが国の商慣行の中で発生している長時間労働の真の原因を分析し、実効性のあるルールとしなければ、結局は働く方々を守ることができません。

働き方改革実現会議では、3月末をめどに実行計画を取りまとめます。その中で、時間外労働の上限規制の具体的な制度設計や法改正スケジュールが示される見込みです。同日の会議において安倍首相は「誰に対して何時間の上限とするのかは非常に重要な議論。多数決で決するものではない。特に労働側、使用者側には、しっかりと合意形成していただく必要がある」と発言しました。

「働き方改革は、わが国の雇用の大宗を占める中小企業の活力強化、生産性向上につながることが重要」というのが日商の一貫した考え方です。今後の議論の場でも引き続き中小企業の意見を積極的に主張していく方針です。

(日本商工会議所産業政策第二部)