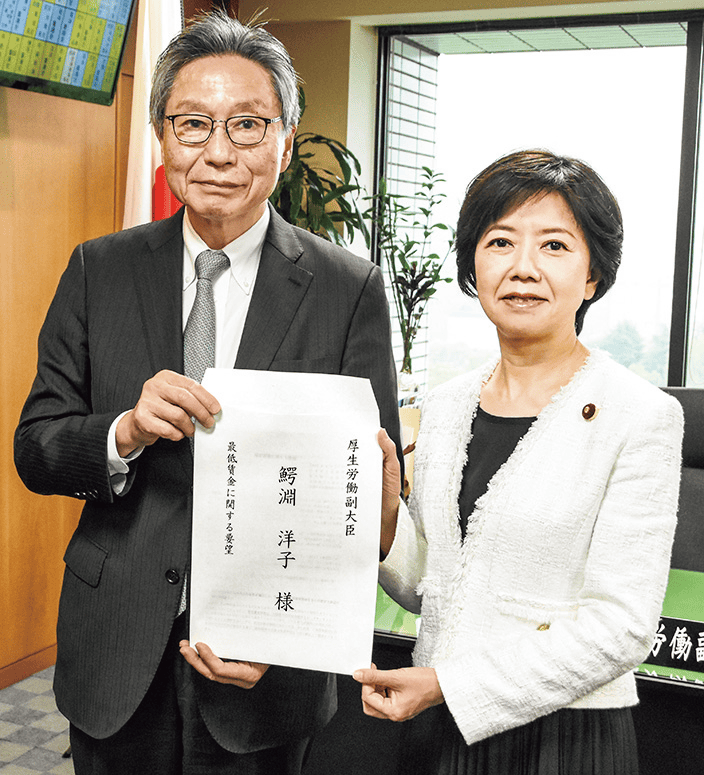

日本・東京商工会議所は4月17日、全国商工会連合会、全国中小企業団体中央会と4団体連名で、「最低賃金に関する要望」を取りまとめ、公表した。同23日には、日商の小山田隆労働委員長が鰐淵洋子厚生労働副大臣に要望書を手交し、内容の実現を強く働き掛けた。

要望書では、深刻な人手不足などを背景に、業務改善を伴わない「防衛的な賃上げ」を余儀なくされる中小企業・小規模事業者の割合が依然として高いことに加え、「2020年代中に全国加重平均1500円」とする新たな政府目標についても、対応は困難であると指摘。「企業の経営実態を踏 まえない引き上げは、地方の産業・生活インフラを支える中小企業・小規模事業者の事業継続を脅かし、地方継続に深刻な影響を与え、地方創生の実現に支障を生じかねない」との認識を示した。

具体的な要望項目としては、①最低賃金に関する政府方針を示す場合には、中小企業・小規模事業者を含む労使双方参加の場での議論②法定3要素に関するデータに基づく明確な根拠の下、納得感のある審議決定③中小企業・小規模事業者が自発的・持続的に賃上げできる環境整備の推進④中小企業・小規模事業者の人手不足につながる「年収の壁」問題の解消⑤改定後の最低賃金に対応するための十分な準備期間の確保⑥産業別に定める特定最低賃金制度の適切な運用――の6点を柱として提示している。

①では、「最低賃金制度は、労働者の生活を保障するセーフティーネットであり、賃上げ実現の政策的手段として用いることは適切ではない」と主張。政府方針の検討に当たっては、中小企業・小規模事業者を含む労使双方の代表が参加する場で、経済情勢や企業の経営状況を踏まえた上で議論すべきと強調している。②では、地方最低賃金審議会におけるデータに基づいた納得感のある審議決定の徹底などを求めた。

③については、「業務改善助成金」をはじめ、補助金・助成金などあらゆる政策を総動員し、生産性向上を伴う賃上げの取り組みを後押しする必要性を指摘。④では、「年収の壁」問題の根底にある第3号被保険者制度の将来的な廃止について、早急に国民の合意を得る必要性を主張するとともに、年収の壁を意識しない働き方への支援施策の強化・拡充を求めている。

⑤については、多くの中小企業が地域別最低賃金の改定決定から発効までに十分な準備期間の確保が必要と指摘しているため、改定後の最低賃金は年度途中ではなく、全国的に年初めまたは年度初めの発効にすべきと主張した。⑥については、形骸化した特定最低賃金の速やかな見直しなどを求めた。