地域インフラを支え続けて

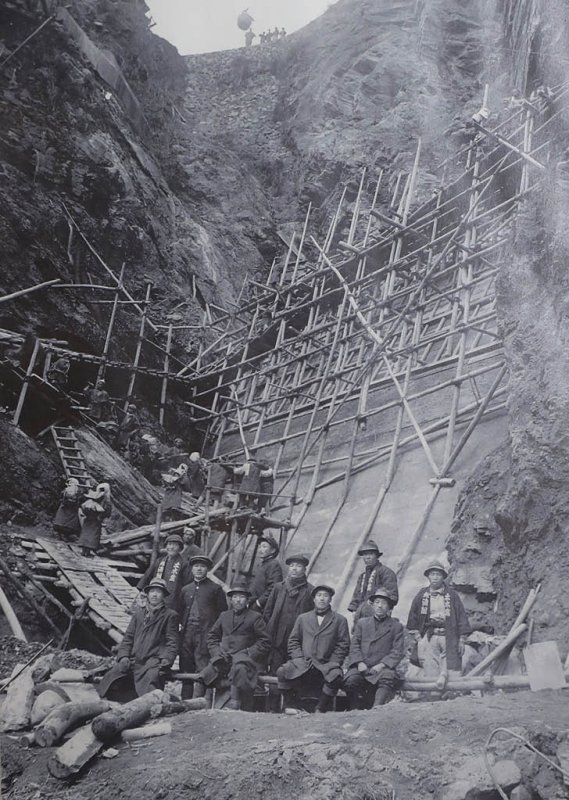

徳島県の最西端、中山間地域にある三好市で、丸浦工業は130年近くにわたり、徳島県および四国各地の土木・建築事業を手掛けてきた。1896(明治29)年、初代・丸浦儀太郎さんが丸浦組を創業し、土木工事を始めた。 「当時、この地域には鉄道がまだ通っておらず、最初に携わったのは鉄道の敷設工事であり、徳島本線が全通したのは1914年のことです。その後は道路の改良工事や河川工事、砂防工事などの土木事業を行ってきました。いずれも地域のインフラ整備の課題として、工事が必要なものばかりでした」と、自社の創成期について、同社の四代目で社長兼会長である丸浦世造さんは語る。

戦後間もない49年には、組織を「丸浦工業株式会社」へと改め、二代目社長には儀太郎さんの息子・忠直さんが就任した。50年代に入ると地域の主要課題として道路整備が挙げられ、56年にはアスファルトプラントを設置し、道路舗装工事に本格参入した。 「70年代に入ると、私の父である三代目社長・典祐の代となり、建築事業に本格的に注力しました。特に公共施設の改築が求められ、それまで木造だった学校や役所の建物を鉄筋コンクリート建築へ建て替えていきました。また93年には新会社を設立し、一戸建て住宅の建築もスタートさせました」

公共依存からの事業変遷に挑戦

丸浦さんは、会社を継ぐ前に大学へ進学したが、進路選択を巡っては、当時社長だった父親と意見が食い違ったという。 「私は建築を学びたかったのですが、父は『建築では飯は食えない。土木に行け』と。それで土木工学科に進み、卒業後は建設会社の土木部に就職し、そこで5年ほど働いて、実家に戻ってきました。しかし、今は土木事業はほとんどやっていないという変遷です」

2000年代に入り、政府が進めてきた構造改革が小泉純一郎首相(当時)の就任により加速。公共事業が大幅に削減され、建設会社は否応なく公共事業依存からの脱却を迫られた。丸浦さんが四代目社長に就任したのはちょうどその頃、02年のことである。 「初代から三代目まで事業は右肩上がりでしたが、私の代になると、『もう建設会社は不要』といった風潮が広がり、どう立ち回るべきか試行錯誤していました。私たち建設業者自身が変わっていかなければならない。そう考え、全国の建設会社の仲間と共に、これからの建設会社のあるべき姿について活発な議論を重ねました。それからは“公共事業から民間事業へ”“ハードからソフトへ”をキャッチフレーズに、さまざまな取り組みを始めていきました」

民間事業では住宅やリフォーム、不動産など、ソフト面では土壌汚染対策や地盤改良などを推進。20年代に入ると、社会の脱炭素化が求められるようになり、空き家や廃校の活用、移住促進など、まちづくり事業を進めていくようになった。 「時代ごとに社会課題や問題を解決することが会社文化、存在価値であると考え、変化に対応してきました。それが社会から認められるもの、もしくは、社会が必要とするものであれば社会が会社をつぶさないし、実際に会社が苦境の時は周囲に助けられて存続してきました」

官民連携での事業を推進

丸浦さんが社長に就任したのは、バブル崩壊後の厳しい時期だった。以降、同社は減産や事業の選択と集中といった経営判断を迫られ、常に取捨選択と失敗、時には嘲笑の的の連続だった。 「その時、新規事業としてかつて手掛けていた事業で、今も残っているのはわずかです。トライアンドエラー、そしてまたエラー。あるいは撤退を繰り返してきました。いまだに苦闘のさなかですが、そうした模索の中にこそ経営の面白さや醍醐味(だいごみ)があると思っています」

近年、同社は地域や社会の課題解決と事業活動を一体化させるCSV経営を推進する“お役立ち会社”として、「M1s' UNITED」のコンセプトを立ち上げた。これは同社が持つナンバーワンまたはオンリーワンの事業やさまざまなサービスを束ねたグループ全体のことである。 「これにより、脈々と続く歴史と新しいものに挑戦する精神を融合させた『老舗ベンチャー』として事業を推進していきます。今後は、公共工事にぶら下がるのではなく、また経済合理性、市場原理の儲けだけに走るのでもなく、地域貢献の概念を大事にし、官民連携事業を中心にしていきたいと考えています」

同社は、時代のニーズに応えて地域活性化に貢献し、地域の未来に必要とされる企業であり続けるために、これからも変化を恐れず挑戦を重ねていく。

プロフィール

社名 : 丸浦工業株式会社(まるうらこうぎょう)

所在地 : 徳島県三好市池田町シンマチ1466

電話 : 0883-72-1180

HP : http://www.maruura-kogyo.co.jp

代表者 : 丸浦世造 代表取締役社長兼会長

創業 : 1896(明治29)年

従業員 : 約20人

【阿波池田商工会議所】

※月刊石垣2025年7月号に掲載された記事です。