サイバー攻撃や不正による漏えい増加

独立行政法人情報処理推進機構(IPA)は、「企業における営業秘密管理に関する実態調査2024報告書」を公開した。本調査は、国内企業1200社を対象に営業秘密の漏えい発生状況や管理実態、対策などの実態把握を目的としてアンケートを行ったものである。その結果、2020年度調査(前回)と比べて営業秘密の漏えい事例・事象の認識が大きく増加し、サイバー対策と内部不正防止の両面での対策の強化が急務であることが明らかとなった。

主なポイントは次の通り。

■営業秘密の漏えいを認識している割合は35.5%に増加

過去5年以内の営業秘密の漏えい事例・事象を認識している割合は、5.2%から35.5%に大きく増加した。営業秘密の漏えいルートでは、外部に起因するサイバー攻撃による漏えいが、前回の8.0%から36.6%に大きく増加した。加えて、内部不正相当の漏えいについても、現職従業員などによるルール不徹底(32.6%)や金銭目的などの具体的な動機(31.5%)、誤操作・誤認(25.4%)などが上位を占めている。サイバー対策と内部不正防止の両面で対策に取り組む必要があると考えられる。

生成AIの安全な利活用が必要

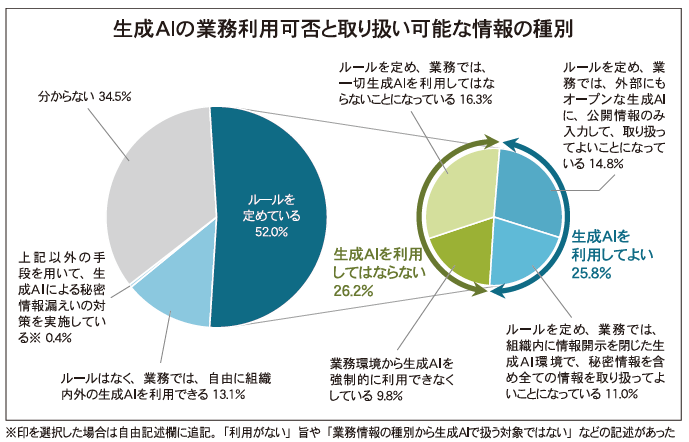

■生成AIの業務利用についてルールを定めている割合は52.0%

業務における生成AI(質問や作業指示などに応じて文章や画像などを生成するAIサービス)の利用について、何らかのルールを定めている割合は52.0%であった。ルールを定めるとした中では、生成AIを利用してよい割合が25.8%、生成AIを利用してはならない割合が26.2%と、生成AI利用の許可・禁止が相半ばしている。

さらに、生成AIを利用してよいとした25.8%の内訳を見ると、「ルールを定め、業務では、外部にもオープンな生成AIに、公開情報のみ入力して、取り扱ってよいことになっている」が14.8%、「ルールを定め、業務では、組織内に情報開示を閉じた生成AI環境で、秘密情報を含め全ての情報を取り扱ってよいことになっている」が11.0%であった。 「生成AIを利用してはならない」という回答では、26.2%のうち、「ルールを定め、業務では、一切生成AIを利用してはならないことになっている」が16.3%、「業務環境から生成AIを強制的に利用できなくしている」が9.8%であった。

これからのビジネス環境において、適切なルールを整備した上で生成AIを活用することが企業の競争力向上により重要な要素となっていくことから、企業における生成AIの適切かつ安全な利活用を一層促す必要があると考えられる。

本調査では、前述の主なポイント以外に、企業におけるデータの活用が進む中、経営者と部門担当者のリスク認識に相違があることや、機密保持契約や競業避止義務契約を締結する企業は増加しているものの、全般的な対策状況は大きく変わっておらず、違反を見つけられないリスクが依然残っていることなどが明らかとなっている。IPAは、多くの企業が本調査結果を参考にすることで、営業秘密管理を進め、企業競争力を強化することを期待している。調査報告書はIPAのウェブサイトで確認していただきたい。

(独立行政法人情報処理推進機構・江島将和)

「企業における営業秘密管理に関する実態調査2024報告書」についてはこちら