本格運用まであと半年 就業規則の見直しなども

2013年4月に『無期転換ルール』について規定した「改正労働契約法」が施行され、来年(2018年)4月以降、本格的な無期転換への申し込みが見込まれている。厚生労働省は、その本格的な運用開始まであとおよそ半年となった本年9月と10月を取り組み促進キャンペーン期間として「申し込みに適切に対応するための準備を進めておくことが大切」と事業者に呼び掛けている。特集では、『無期転換ルール』に関する厚生労働省の特別寄稿を掲載する。

無期転換ルールとは

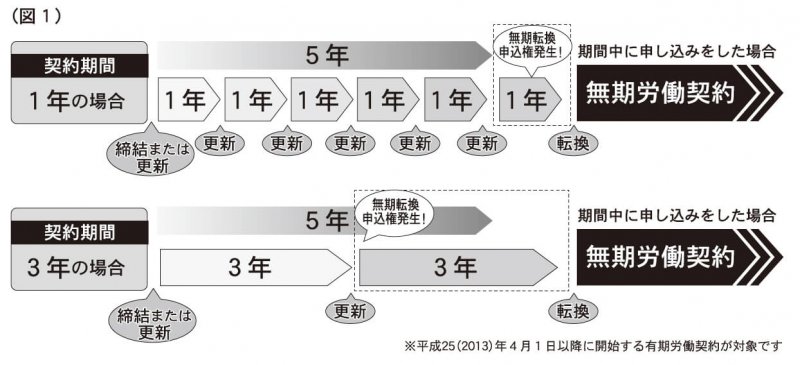

有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたとき、労働者から申し込みがあれば無期労働契約に転換できるのが「無期転換ルール」だ。2013年4月に無期転換ルールについて規定した「改正労働契約法」が施行され、来年(2018年)4月以降、本格的な無期転換への申し込みが見込まれている。各事業者はその申し込みに適切に対応するために準備を進めておくことが求められる。対象となるのは、期間の定めがある労働契約を結んでいる労働者(有期契約労働者)で、契約社員、パート、アルバイト、派遣社員など、職場での呼び方は関係ない。

同一の使用者との間で有期労働契約を更新し、通算5年を超えたときは、労働者の申し込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できるというもの。通算契約期間のカウントは、2013年4月1日以降に開始した有期労働契約が対象で、それより前に開始したものは含めない。(図1)

無期転換の申し込みは、通算契約期間が5年を超えた場合、その有期労働契約の初日から末日までの間に行うことができる。労働者が無期転換の申し込みを行うと、使用者はその申し込みを承諾したものと見なされ、無期労働契約がその時点で成立する。成立する無期労働契約の開始日は、申し込み時の有期労働契約が終了する翌日となる。

なお有期労働契約と、その次の有期労働契約の間に契約期間がない期間が6カ月以上ある時は、その空白期間より前の有期労働契約の契約期間は通算の対象とならない(空白期間より前のカウントの対象となる有期労働契約の通算期間1年以上の場合)。これをクーリングという。

無契約期間前のカウントの対象となる有期労働契約の通算期間が1年未満の場合には、表1の右欄のそれぞれの空白期間がある場合に、クーリングされることとなる。

なお、派遣労働者の場合は、派遣元(派遣会社)と結んでいる労働契約が対象となる。

無期転換後の労働条件(職務、勤務地、賃金、労働時間など)は、労働協約や就業規則、個々の労働契約などで別段の定めがない限りは、直前の有期労働契約と同一になる。職務の内容などが変更されないにもかかわらず、無期転換後の労働条件を低下させることは望ましくない。

また、無期転換を申し込まないことを契約更新の条件とするなど、前もって労働者に無期転換申込権を放棄させてはいけない。法の趣旨から、そのような放棄の意思表示は無効と解される。

さらに、無期転換を避けるために、無期転換申込権が発生する前に、使用者が契約を更新しない、いわゆる「雇止め」は、労働契約法の趣旨に照らして望ましくない。

雇止めについては、労働契約法に「雇止め法理」が規定されている。対象となるのは、「①過去に反復更新された有期労働契約で、その雇止めが無期労働契約の解雇と社会通念上同一視できると認められるもの」「②労働者において、有期労働契約期間の満了時に当該契約が更新されると期待することについて合理的な理由があると認められるもの」のいずれかに該当する場合。その場合、使用者が雇止めをすることが、「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないとき」は、雇止めが認められず、従来と同一の労働条件で有期労働契約が更新される。企業には、雇止めについて慎重な対応が求められる。

無期転換ルールの特例

無期転換ルールには二つの特例がある。

一つ目は、「研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律及び大学の教員等の任期に関する法律の一部を改正する法律」(2014年4月1日施行)において、大学及び研究開発法人の研究者、教員などについては、無期転換申込権が発生するまでの期間を、5年ではなく10年とする特例が設けられている。

二つ目は、「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法」(2015年4月1日施行)において、「①専門的知識等を有する有期雇用労働者(高度専門職)」と「②定年後に、同一の事業主またはグループ会社に引き続き雇用される有期雇用労働者(継続雇用の高齢者)」について、特例を定めている。

①高度専門職の特例は、

・適切な雇用管理に関する計画を作成し、都道府県労働局長の認定を受けた事業主に雇用され、

・高収入(年収1075万円以上)で、かつ高度の専門的知識などを有し、

・その高度の専門的知識などを必要とし、5年を超える一定の期間内に完了する業務(特定有期業務。以下「プロジェクト」という)に従事する有期雇用労働者(高度専門職)については、そのプロジェクトに従事している期間は、無期転換申込権が発生しないというもの。ただし、無期転換申込権が発生しない期間の上限は10年で、高度専門職には、博士の学位を有する人や公認会計士、医師、ITストラテジストなどの資格試験に合格している人、一定期間以上の特定の実務の経験を持つ者などが該当する。

②継続雇用の高齢者の特例は、

・適切な雇用管理に関する計画を作成し、都道府県労働局長の認定を受けた事業主の下で、

・定年に達した後、引き続いて雇用される有期雇用労働者(継続雇用の高齢者)については、その事業主に定年後引き続いて雇用される期間は、無期転換申込権が発生しないというもの。

無期転換ルールの導入手順

無期転換ルールをスムーズに導入するためには、以下の四つのステップに分けて検討をしていくことが重要と考えられる。

【ステップ1】雇用している有期契約労働者の就労実態の把握

まずは、自社で働いている有期契約労働者の現状を把握するため、有期契約労働者の人数、職務内容、月や週の労働時間、契約期間、更新回数、勤続年数(通算契約期間)、今後の働き方やキャリアに対する考え、無期転換申込権の発生時期などの確認。

【ステップ2】社内の仕事の整理と無期転換後に任せる仕事の検討

まずは社内で必要な業務を整理し、有期契約労働者の無期転換後の役割を検討する必要がある。例えば、業務の特性の違いに注目し、各業務について、基幹的な業務なのか補助的な業務なのか、恒常的な業務なのか一時的な業務なのかという二つの観点で整理し、業務内容に応じて、無期転換後の社員に任せるべき業務を検討することが有用である。

そして、現在、社内において雇用する個々の有期契約労働者の活用方法を検討し、どのように位置付けていくかを考える。無期転換後の働き方としては、①無期契約労働者、②多様な正社員(勤務地や労働時間等の労働条件に制約がある正社員)、③いわゆる正社員(勤務地や労働時間等の労働条件に制約がない正社員)の三つが考えられるので、無期転換後の社員にどのよう仕事を任せるかを検討した上で、各有期契約労働者を無期転換していく際に、上記の3タイプのいずれがふさわしいかを検討する。その際には、無期転換の対象となる労働者の意向なども踏まえるとともに、その後の登用の在り方をあらかじめ想定しておくことも重要である。(図2)

【ステップ3】適用する労働条件の検討と就業規則の整備

中長期的には、今後、有期契約労働者と労働条件が同一の無期契約労働者が増加する可能性があるため、雇用形態と労働条件について、本格的な無期転換申し込みが開始する前に検討することが望ましい。

また、無期転換者用の就業規則を作成した場合、これらの規定の対象となる社員を、正社員の就業規則の対象から除外する必要があるので、正社員の就業規則の見直しも必要である。

なお、無期転換者と正社員の仕事内容や責任の範囲、労働条件などに差異がないにも関わらず、処遇や評価に差異がある場合、妥当性や労働者の納得性に留意した処遇や評価制度にすることが求められる。

【ステップ4】運用と改善

無期転換をスムーズに進めるためには、制度の設計段階から、労使のコミュニケーションを密に図ることが必要である。

労働組合(組合がない場合は労働者の過半数代表など)との協議を行うなど、社員と協議を行う場を持ち、労使双方に納得性のあるものをつくっていくことが、導入・運用をスムーズに進めることにつながる。また、無期転換申込権については、労働者に対して事前に説明することが適切である。

なお、有期労働契約から無期労働契約への転換により、勤務地の限定性がなくなったり、時間外労働が発生したりするなど、働き方に変化が生じる場合がある。社員が十分に納得した上で無期転換申込権を行使することができるよう、丁寧な説明を心掛けるとともに、円滑な転換が行われているかを把握し、必要に応じて改善を行う必要がある。

厚生労働省の支援策

厚生労働省においては本年度(2017年度)、無期転換ルールを導入する際の支援として、以下の取り組みを実施している。

「無期転換ポータルサイト」については、本年6月末にリニューアルしており、無期転換ルールについて多く寄せられている質問をQ&A形式にまとめて新たに掲載したほか、現在、有期労働契約で働いている方にも分かりやすく使いやすいホームページとなるよう情報の整理・追加などを行った。また、来年4月以降、多数の労働者から無期転換の申し込みがなされると見込まれるのに先立ち、 無期転換に先進的に取り組んでいる企業事例も紹介しており、さまざまな支援策についてもまとめて掲載している。

また、有期契約労働者を無期契約労働者や正社員に転換した場合などには、「キャリアアップ助成金」が支給される。ハンドブックには、助成額の支給例も掲載しており、制度を拡充しているので、是非積極的なご活用をお願いしたい。

さらに、「モデル就業規則」については、すでに小売業、飲食業、金融業、製造業の4種類を作成しているが、本年度は全業種共通のものを作成する予定だ。このほか、「労働契約等解説セミナー」や「コンサルティング」などについても、昨年度よりも回数を増やして実施している。

多数の有期契約労働者の方々からの無期転換の申し込みが見込まれる来年4月まで残り約5カ月となり、まだ無期転換ルールへの対応を検討していない有期契約労働者の方々を雇用する企業においては、一刻も早く検討を開始していただきたい。厚生労働省では、引き続きさまざまな支援を行っていくので、このような制度をご活用いただき、無期転換ルールの円滑な制度導入を図っていただきたい。

無期転換ルールについて、詳しく紹介するポータルサイトを用意している。ルールの概要や事例紹介、国の支援策などの情報を掲載している。 (ポータルサイトURL)http://muki.mhlw.go.jp

■主なコンテンツ

〇無期転換ルールの概要

〇無期転換制度の導入に当たってのポイントを解説

〇無期転換制度、多様な正社員制度を導入している企業の事例紹介

〇無期転換制度の導入促進のために厚生労働省が行っている支援策を紹介

〇多く寄せられる質問についてQ&A など