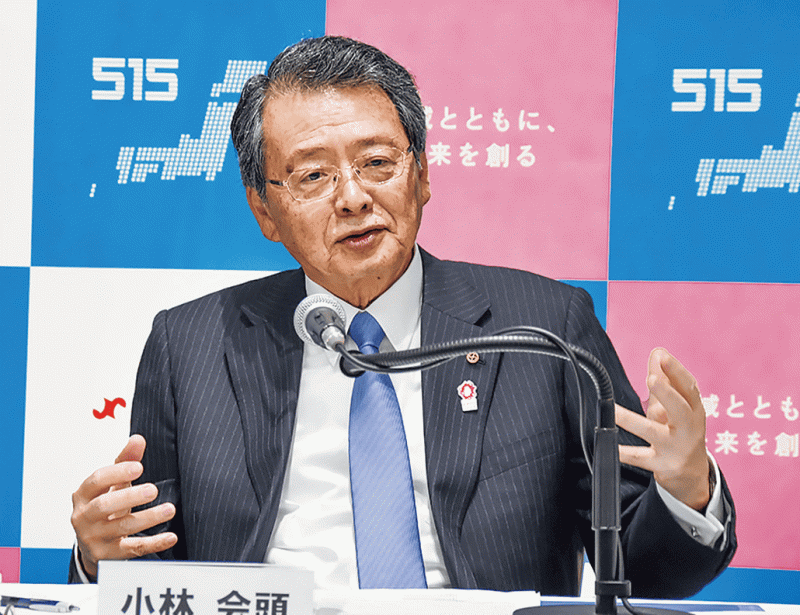

日本商工会議所の小林健会頭は1月16日、定例の記者会見の冒頭、同日に経済3団体連名で公表した要請書「社会全体における『価格転嫁の商習慣』 の定着に向けて」について、「賃上げはある程度は軌道に乗りつつあり、今年はそれを恒久化していくための運動を行うが、そのためには、価格の適正化が肝だ」との考えを表明。「大企業から中堅・中小に至るまで、原点である価格転嫁適正化の精神に立ち返り、これが社会的に重要であるというのを、もう一度理解してもらうということだ」と述べた。

春季労使交渉については、「中堅・中小企業には元気の良い企業が多くある一方、小規模でかつ地方にある企業とは格差が非常に大きい」と二極化している実情を指摘。昨年の企業倒産件数が1万件を超え、そのうち約8千件は従業員5人未満の小規模事業者であると述べ、「今年はこの小規模事業者をどのように支援していくかが課題」との考えを示した。また、政府が補正予算で中小企業・小規模事業者向け施策に総額5600億円を計上したことに触れ、「新陳代謝やM&Aも重要だが、小規模事業者がこのような施策を有効に使っていけるように支援することが必要であり、商工会議所の役割は非常に重要だ」と強調した。

賃上げについては、「『賃上げ余力をつくっていただきたい、また、余力がある企業は賃上げをしていただきたい』と呼び掛けることに尽きる」と強調。国の調査を基に日商で算出した産業全体の労働分配率が低下傾向だったことに触れ、「あくまで全体の統計であり、細分化するとより厳しい状況が見えてくる可能性はあり、それにも目を向ける必要はある」と前置きしつつも、「平均的に言えば、労働分配率が上がる中で無理に賃上げをしているわけではないのではないか。この結果には安堵(あんど)している」と述べた。また、「企業は努力しており、その成果の中から賃金を上げられる企業はできるだけ上げようという行動が、今回の調査結果になったと思う」との見方を示した。