時は年度初めの4月。新しい仕事に就き、新たな環境で働き始める人が最も多い時季である。

この「働く」という字、実は漢字ではない。日本でつくられた「国字」の一つで、使われ出したのは、一節によると明治以降といわれる。その前は「はたらく」とひらがなで用いられてきた。「端(はた)」を「楽(らく)」にするという語源を持つ大和言葉である。 英語では「work」が意味の近い言葉だが、成り立ちからして異なる。workの語源である「werg」とは「作る」であり、「やっかいな」という意味の「irksome」と同じ語源を持つという。漢字のふるさと中国では「工作」。組織の中で行う業務・仕事・作業・活動を意味する。

「働」という字は「人」のために「動く」と書き、成り立ちからも分かるように、日本人は古来、労働を単に金銭を得るためだけの手段とは捉えていなかった。根底には、関わる人の役に立ち、その結果として自らも幸せになるという労働観がある。

生前、「人間の究極の幸せは働くことでしか得られない」を信念とし、多くの人を幸せにした経営者がいた。

きっかけは同情心と成り行き

2019年2月に86歳で亡くなった大山泰弘さんは、父が創業したチョーク製造業「日本理化学工業」を23歳で承継。3年余りが過ぎたある日、会社から遠くない場所にあった養護学校の教諭が訪ねてきて、「来年の3月に卒業する生徒の就職をお願いできませんか」と頼まれた。そこは知的障がい児を対象とした学校だった。

最初、大山さんは断ったが、たびたび訪ねてくる先生の熱意に負けて、本人いわく「ちょっとした同情心と成り行き」により、2人の卒業生を雇用することになった。

雇用といっても、約束したのは2週間程度の実習だった。当時、「実習が終えれば、お帰しするつもりだった」と大山さんは言う。

ところが、二人の熱心で真剣な働きぶりに感化された社員たちが「私たちが面倒を見ますから」と雇用を懇願。1960年、これが同社の知的障がい者雇用の始まりとなった。

以来、障がいのある社員がまず今ある能力で仕事ができるように、そしてより能力を高めていけるように作業方法の工夫・改善を行い、環境づくりに取り組んだ。現在、同社の社員の70%以上が知的障がい者となっている。

究極の幸せを得る唯一の道

しかし、その道のりは平たんではなかった。「理念だけで会社を経営することができるわけではありません。理念を『形』にする必要があります」と、大山さんは自著『「働く幸せ」の道』で記している。

同社の歴史は、障がい者の一人一人の能力と理解力に合わせて、健常者と同じ結果が出るようにする「工程改革」の歴史であり、理念を形にするための収益力向上の歩みであった。ホタテ貝殻の微粉末を採用した人と環境にやさしい「ダストレスチョーク」、窓ガラスや鏡などにも描けて水拭きで消せる絵の具「キットパス」といった独創性に富んだ商品による市場創造があってこそ、理念は形にできる。

同社の工場敷地内に立つ「働く幸せの像」の台座には、大山さんの次の言葉が刻まれている。 「導師は人間の究極の幸せは、人に愛されること、人にほめられること、人の役に立つこと、人から必要とされること、の四つと云われた。働くことによって愛以外の三つの幸せは得られるのだ。私はその愛までも得られると思う」

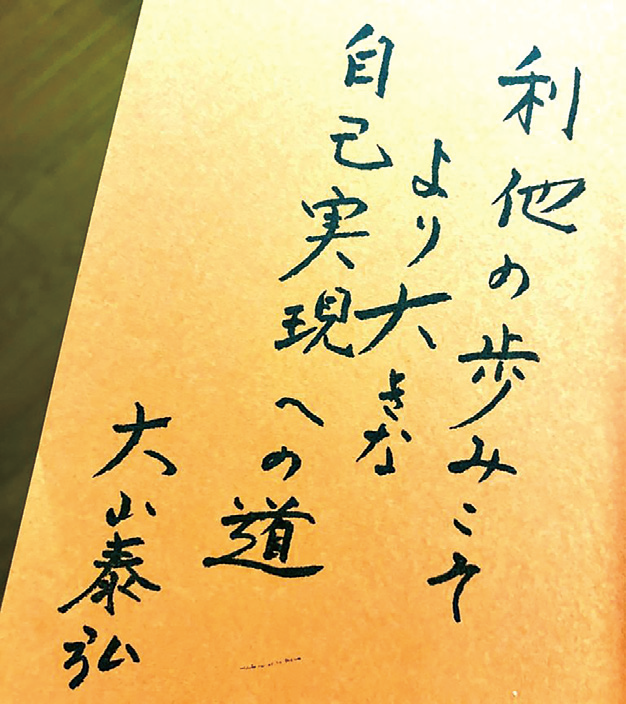

筆者の手元にある著書には、大山さんの直筆で「利他の歩みこそ、より大きな自己実現への道」と書かれている。「これこそが、私が彼らに教えられ、導かれた人生の意味なのです」と、大山さんは生前語っていた。

利他の道を歩むこと、それは平たんな道のりではない。しかし、その先にはより大きな自己実現への道が広がっている。同社の取り組みはそれを実証している。

(商い未来研究所・笹井清範)