航海に地図と羅針盤が必要なように、地域づくりにも現状を示す客観的なデータが欠かせない。今回は、茨城県の県庁所在地で、人口約27万人を擁する水戸市について、産業構造の現状と可能性を踏まえ、まちの羅針盤(地域づくりの方向性)を考えたい。

地方創生の優等生

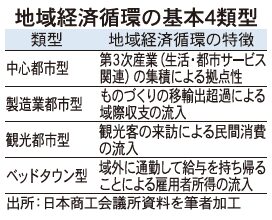

「黄門様の水戸」として知らぬ者がいない水戸市は、Jリーグ・鹿島アントラーズの本拠地がある鹿島臨海工業地帯、日立グループ発祥の地・日立、つくばエキスプレス開業で栄える筑波研究学園都市などの周辺都市を抱え、東京都心との距離感もあって、これらのサービス産業需要を受け止める「政治経済中心都市」として確固たる地位を築いている。

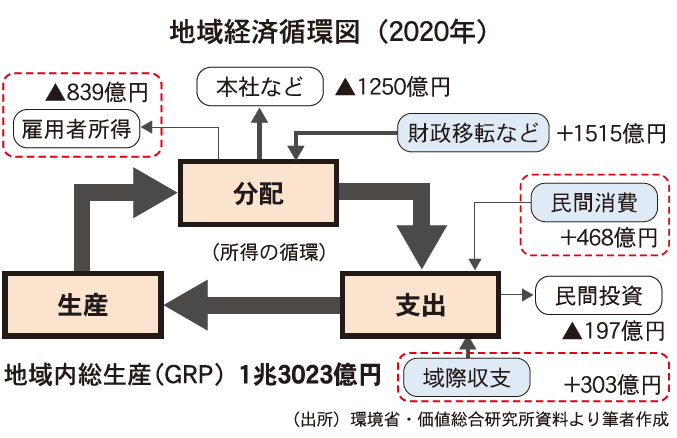

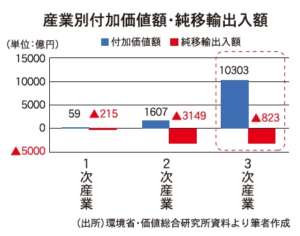

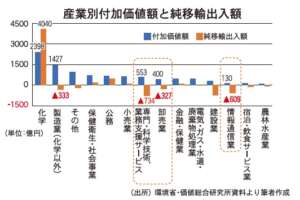

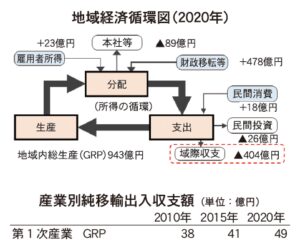

2020年の地域経済循環図を見ても、域外から、就業者を集めることから分配段階の雇用者所得が流入し、来訪者を集めることから支出段階の民間消費も流入している。また、支出段階の域際収支も、生活関連サービスを中心とする第3次産業の需要を集めることから、所得が流入(移輸出超過)しており、ヒト・モノ・カネが集まる拠点性の高さを示している。

特に域際収支が、東京などに依存することが多い「専門・科学技術、業務支援サービス業」(研究開発・広告・コンサルティングなど)で移輸出超過(所得流入)を実現するなど、クリエイティブな産業の基盤も残す地方創生の優等生ともいえる都市である。

一方、その水戸市も、人口減少の影響は避けられない。水戸市の総人口は20年→50年にかけて1割減にとどまるが、茨城県全体では2割以上も減少する。その結果、水戸市の転入者数は1996年→2024年で1万3733人→1万691人と3千人以上も減少しており、今後もさらに縮小すると見込まれる。

宿泊客化で滞在時間延長

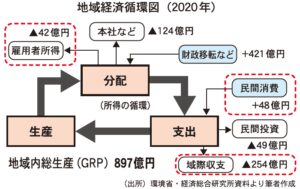

課題は、人口減少そのものではない。そうした状況でも地域経済循環を強く太くすることができるかどうか、水戸市の強み(他地域との違い)を生かして稼ぐ力を高められるかどうかである。

この点、水戸市には、日本三名園の一つ「偕楽園」を背景とする250万人以上の観光入込客数に加え、5万人を超える域外からの通勤通学者(域外への通勤通学者を差し引いた人数でも1万5千人超)があるという誘引力(強み)がある。これを稼ぐ力に変えていくためには、滞在時間の延長を図る日帰り客の宿泊客化、消費単価の拡大を図る地域ブランドの創出などが考えられる。

特に宿泊客化については、東京との距離感という大きなハードルがある。一般に観光客が「日帰り」か「宿泊」かを判断する分岐点は8時間である。東京駅~水戸駅は特急を使えば往復で3時間以内と、日帰り圏内である(それ故に東京圏から観光客を集めている可能性もある)。この8時間の壁を超えるためには、東京への終電である午後10時以降の楽しみをいかに提供できるかにかかっていよう。

既に、「はしごdeスナックin大工町」といった取り組みが行われているが、残念ながら通年ではなく期間限定となっているなど、水戸市を訪れた人が予定せずに参加できる自由立ち寄り型・オープンアクセス性に欠けている。

福井市も参画する再開発組合が北陸新幹線敦賀開業に合わせて福井駅前に誕生させた複合施設「フクマチブロック」には、地元ゆかりのお店だけのフードコートが午後11時まで、しかも多くのお店が無休で営業している。当該施設が起点となり、周辺商店街・繁華街への回遊を誘っている。

夜のにぎわいは治安を悪化させるという意見もある。しかし実際には、観光客を取り込むためには夜間でも安心安全である必要があり、翻って、地域住民の生活の質を上げることにもつながる。

優等生的な真面目さだけでは誘引力に限界がある。そこに高揚感や娯楽性を付加して多様な魅力を醸成できるよう、ナイトタイムエコノミーの充実を図ること、これが今の水戸市に求められる「まちの羅針盤」である。

(一般財団法人ローカルファースト財団理事・鵜殿裕)