新大阪駅のホームに立つと、ふわりと漂うあの香りが旅人の鼻をくすぐる。「ああ、大阪だ」と胸が高鳴り、思わず551蓬莱の列に並びたくなる。

関西人のみならず観光客にも愛されるこの豚まんは、単なる名物を超えて商売の教科書といっていい。なぜ半世紀以上もの間、人々の心をつかみ続けてきたのか。

まず、創業以来変わらぬ“人の手”へのこだわりがある。1945年、大阪難波で「蓬莱食堂」として創業。翌年には神戸南京町の豚まんじゅうに着想を得て、日本人の味覚に合わせた豚肉とタマネギだけのあん、そして大きめサイズの豚まんを生み出した。

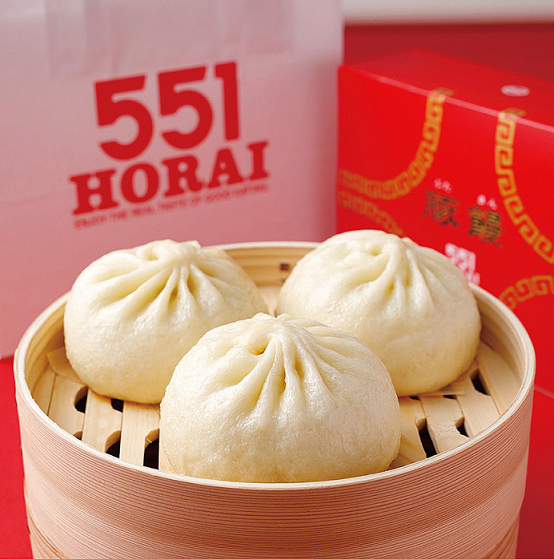

52年からは製造工程を見せる実演販売を始め、客の目の前で手包みし、蒸したてを提供するスタイルを確立。気温や湿度に合わせて発酵を調整し、熟練者が皮やあんの水分・温度を見極める工程は、効率化や機械化では得られないぬくもりと記憶に残る味を届け続けている。

蒸籠(せいろ)から立ち上る湯気、リズミカルな手さばき、香りや音まで五感を刺激する要素が、店そのものを“体験の場”へと変えている。

ブランドの物語と地域密着の誇り

「551」という数字は、創業当時の本店電話番号の下3桁に由来する。「味もサービスも“ここがいちばん”を目指そう」という創業者の思いも込められ、覚えやすく世界中どこでも通じるブランド名となった。

70年代半ばには赤と白のロゴを整え、雑踏でも映える視覚的アイデンティティーを確立。数字が印象的で、旅行者が一度聞けば忘れない力を持つ。さらに地元メディアとの連携や街頭広告を積極的に展開し、大阪の日常に溶け込む象徴的な存在へと成長した。

しかし拡大路線には慎重だ。現在も店舗は大阪を中心に京都・兵庫・奈良・滋賀・和歌山と近畿圏に集中。通信販売や百貨店催事で全国に名は知られるが、実店舗を安易に広げない。これが、ここでしか味わえない希少性と地元客の誇りを生む。

地元生産者と連携した素材調達や、職人が蒸したてを提供するライブ感が、この地域密着型戦略を一層説得力あるものにしている。地域と深く結び付くブランドだからこそ、関西土産としての信頼も揺るがない。

さらに豚まん特有の強い香りも、551は独自の武器に変えた。新幹線車内に漂うその匂いを「大阪に来た証」として語り、広告以上に効果的な“無形の宣伝”にしてしまったのだ。弱点を逆手に取り、旅の思い出や地元の誇りへと昇華した発想こそ、商人が学ぶべき最大の教訓であり、これからの時代に小さな店が生き残るための確かなヒントとなる。

自社の551を探し体験を設計する

551蓬莱の成功は、他店がまねるべきレシピではなく、独自性を磨き、体験を設計する哲学の結果だ。これを自社に生かすには三つの段階がある。

第一に、自社の“熱源”を見つけること。手包みや蒸したてに象徴されるように、何に最も手間をかけるかを決め、効率より価値を選ぶ覚悟を持つ。それがファンを生む起点になる。 第二に、弱点を語り直すこと。立地の不便さ、季節による品ぞろえの揺らぎなど、自社が短所と考えていたものを「だからこそ選ばれる理由」に変える。香りを武器にした551のように、欠点を独自の物語へと昇華させたい。

第三に、体験を設計すること。来店から購入、帰路までを舞台と捉え、五感を刺激する演出を整える。蒸籠から上がる湯気、元気な呼び込み、価格帯の“ちょうど良さ”――551は全てをブランドストーリーに組み込んでいる。並ぶ時間さえ、大阪らしい体験として記憶に刻まれる。

人口減少と成熟化が進むこれからの時代、商いは「どれだけ売るか」ではなく「どれだけ心を動かせるか」が基準となる。人の心を動かす体験こそ最大の資本だ。

あなたの会社の“551”と呼べるものは何だろうか。この問いを持ち、独自の熱源を見つけ、弱点を語り直し、五感を動かす体験を設計したとき、あなた自身の商いもまた、行列ができる物語として語り継がれていくだろう。

(商い未来研究所・笹井清範)