約3人に1人が高齢者となる社会

厚生労働省が2024年11月に公表した人口動態統計(概数)によると、24年上半期に生まれた子どもの数は、前年同期比6.3%減の32万9998人。24年通年で70万人を割ることは確実で、日本の総人口に占める子ども(15歳未満)の割合は50年連続で低下している。

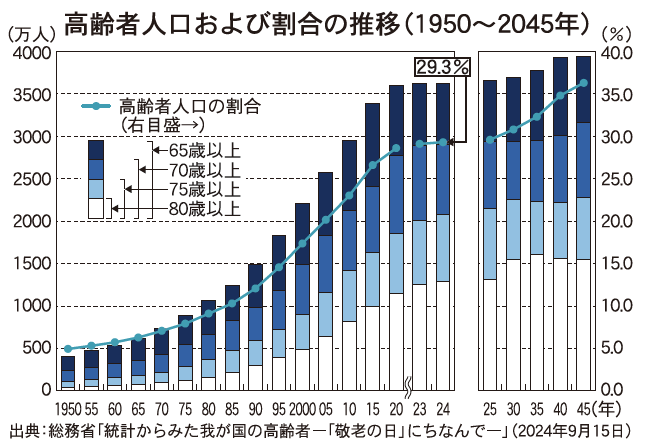

さらに25年には、「団塊の世代」と呼ばれる1947年から49年生まれの人たち約800万人が75歳以上となる。これにより75歳以上の後期高齢者人口が2155万人、65~74歳の前期高齢者人口が1498万人に達する。国民の約3人に1人が65歳以上、約5人に1人が75歳以上となる(総務省「統計からみた我が国の高齢者」24年、上図)。

世界でも類を見ない少子高齢化により、急激に変化しつつある日本の人口構造。2025年は、これがさまざまな局面で私たちに変革を迫る一年になる。止まらない人口減で働き手や消費者が少なくなれば、企業や自治体はサービスを維持できなくなる恐れがあり、医療や年金などの社会保障制度にも打撃となる。ここ数年、対策が叫ばれてきた「2025年問題」である。

2025年問題が社会や日本経済に与える影響は大きく3点が挙げられる。

第1に、社会保障費の負担増だ。高齢者の増加に伴い、年金や医療保険、介護保険、生活保護など必要となる社会保障費が増大し、財政への負担が増す。社会保障費は生産世代で支える必要があり、高齢者が増える一方で現役世代が減少してしまうため、現役世代1人当たりの社会保障費負担が増えていく。

第2に、医療・介護体制の不足だ。高齢者の増加により、医療や介護の需要が急増する一方で、それを支える人材や施設が不足する。例えば、医療では、外来患者数は25年頃、入院患者数は40年頃、在宅患者数は40年以降に最も多くなる見込みだ(厚生労働省「総合確保方針」23年3月17日一部改正)。これが医療や介護の質の低下や施設利用までの待機時間の増加を招き、高齢者の生活や健康に影響を及ぼしかねない。

第3に、企業を直撃する「労働力の不足」である。否、すでに深刻な影響を与えている。企業信用調査会社の帝国データバンクによると、24年の「人手不足倒産」は10月時点で287件に上り、過去最多だった23年の通年(260件)をすでに上回り、2年連続の過去最多を記録した。

特に「2024年問題」に直面した建設・物流業の割合が大きく、全体の4割以上を占めた。また、人手不足倒産の8割が従業員数10人未満の企業であり、今後も主に大企業の賃上げペースに追い付けない小規模事業者を中心に人材の確保・定着は難しくなることが予想され、人手不足倒産は高水準で発生するものと予測される。

2025年の崖がもたらす損失

労働力不足という今後さらに深刻化する問題を解決するには、いかなる企業であろうと次の3点に取り組まなければならない。

まずは定年を迎えた高齢者や女性、障がい者、外国人など多様な人材の積極的な雇用推進である。とくにシルバー人材の活用は政府主導で推進されているため、助成金や税制上の優遇措置を受けられる利点もある。

次に、仕事をしながら家族などの介護に従事するビジネスケアラーが働きやすい体制づくりである。リモートワーク、時短勤務といった柔軟な働き方ができる環境の整備が求められる。

最後が、労働環境の見直しや給与・待遇の改善、経済産業省が推進する従業員らの健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に実践する「健康経営」の実施やキャリアサポート制度の充実である。これらの施策により既存の従業員の離職を予防し、誰もが働きやすい、働きたくなる魅力的な企業文化が醸成できれば、採用競争でも優位に立てる。

加えて、ITを利活用した業務の自動化、効率化が必須だ。少ない人数で業務を回せる環境へとシフトしていくことは生産性の向上にもつながる。

急速に技術革新が進むIT関連で、25年にもう一つ待ち構えている大きな問題が「2025年の崖」である。これは日本企業のDXが進まず老朽化したシステムを使い続けると、25年以降に日本において年間最大12兆円の経済損失が生じる可能性があるというもので、経済産業省が18年に公開した「DXレポート」で提唱した。

大企業から中堅・中小企業まで幅広く影響が及ぶと予測されているが、その波は川下に行くほど高くなる。しかも、手をこまねいていればいるほど打ち手は少なくなる。自己革新、待ったなしである。