世の中は 食うて稼いで 寝て起きて さてその後は 死ぬるばかりぞ

これは室町時代の僧侶、一休宗純(そうじゅん)の歌といわれる。どちらが原典か不明だが、「稼いで」を「箱して(排泄して)」としている歌もある。人はこの世に生まれて何をしているかというと、飯を食っては、食うために稼いで、寝たり起きたりと、結局そんなことばかり。意外と、大したこともせず一生を終えているという辛口な歌だ。 突き詰めて考えれば、人の一生とはこんなもの。だから、小さなことにくよくよして生きるより、人間はしょせんこの程度の存在と思って悔いなく生きたほうがいいという名僧の教えでもある。 しかし、企業経営はそうではない。企業の使命の一つにゴーイングコンサーン(Going Concern)がある。これは日本語では「継続企業の前提」と表現され、企業が将来にわたり存続し、事業を継続していくという前提のことを表わしている。

進む高齢化 進まぬ交代

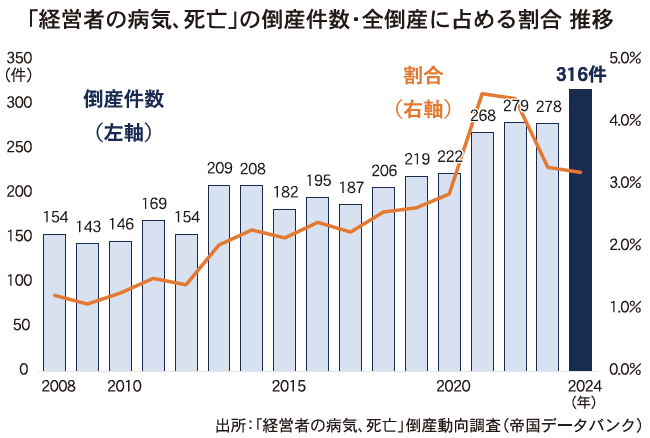

いま、それが危機を迎えている。企業情報サービス大手の帝国データバンクによると、「経営者の病気、死亡」を主因とする倒産が増えているという。2024年は前年比13.7%(38件)増の316件となり、初めて300件を超えた。全倒産に占める割合も年々高まり、かつては1%台にとどまっていたが、13年に2%台となり、ここ2年は3%台に上昇している(「経営者の病気、死亡」倒産動向調査)。 理由の一つに社長の高齢化がある。 同社の「全国『社長年齢』分析調査(2023年)」によると、23年の社長の平均年齢は60.5歳と33年連続で上昇。また、50歳以上の社長の割合は、17年の77.2%から23年には81.0%にまで上昇し、経営者の高齢化が加速度的に進んでいることが分かる。その大きな要因の一つに、社長が交代した割合を示す「社長交代率」が3.8%の低水準で推移していることがある。 社長の「後継者不在率」は、事業承継に関する官民の働きかけが効果を上げたこともあり、近年は改善傾向にある。しかし、年齢的に後継者が決まっていることが望まれる70代で28.5%、80代以上で23.2%が後継者不在となっているのが現実だという(全国「後継者不在企業」動向調査2024年)。 加えて、事業承継の計画中止・取りやめの割合は、社長年齢が70代・80代以上と高齢になるにつれて上昇。それを裏付けるように、中小企業庁が公表する「事業承継ガイドライン」には、後継者への移行期間を踏まえると「おおむね60歳頃には事業承継に向けた準備に着手することが望ましい」とある。準備を先延ばしにすれば、経営者の病気や死亡による倒産リスクは高まり、倒産件数は「今後も増加傾向で推移する」と同社はみている。

命は借りもの 企業は公器

先日、ある親しい経営者から電話をもらった。先ごろ代表取締役社長を降り、取締役ではない相談役として後進をサポートしていくという。 彼は60代半ば。経営者としてまだまだ現役世代であり、その業界では余人に代え難い存在だった。当然、「なぜ?」と問うと、こう返ってきた。 「森では老木が倒れるとその跡には新しい芽が出て、新しい木が育っていくもの。事業承継もそれと同じです。場所を空ければ、これからを担う人材は育っていくものですよ」 木材を生業とする人物の言葉に、企業を公器と位置付ける経営者の覚悟を見た思いだった。 「人間、一度しか死ぬことはできない。命は神様からの借り物だ」とはシェイクスピアの代表作の一つ「リア王」で語られる言葉である。命が自分の物ではないように、企業も自分の物ではない。お客さまの物であり、従業員、取引先など関わる人全ての物。事業承継を進めるとき、この言葉は重い。

(商い未来研究所・笹井清範)