日本商工会議所は2月12日、東京商工会議所と合同で第9回総合政策委員会(委員長・斎藤保特別顧問)をハイブリッド形式で開催した。委員会には小林健会頭をはじめ、全国から30人が出席。当日は、内閣官房・新しい地方経済・生活環境創生本部の望月一範事務局次長から「地方創生2・0の『基本的な考え方』と今後の方向性について」をテーマに話を聞き、その後意見交換を行った。

望月氏は、これまでの地方創生の成果と課題、10年間での情勢変化を踏まえ、昨年12月に決定した「地方創生2・0の『基本的な考え方』(以下、『基本的な考え方』)」について説明した。

「基本的な考え方」では、これまでの地方創生について、「『まち・ひと・しごと創生法』の制定などにより、全国各地でさまざまな好事例が生まれたことは大きな成果」と強調している一方、「好事例が『普遍化』することはなく、人口減少や、東京圏への一極集中の流れを変えるまでには至らなかった」と総括。好事例の普遍化に向け、各地域における「産学金労言」関係者が、「女性や若者にも選ばれる地域」となるために自ら考え、行動を起こす必要性を提起している。これらを踏まえ、基本姿勢として、「人口が減少する事態を正面から受けとめた上で、人口規模が縮小しても経済成長し、社会を機能させる適応策を講じていく」と明記。そのために『人を大事にする地域』『楽しく働き、楽しく暮らせる地域』をつくる」と強調している。災害に対しては、地方を取り残さないよう、事前防災、危機管理に万全を期す旨も盛り込んでいる。

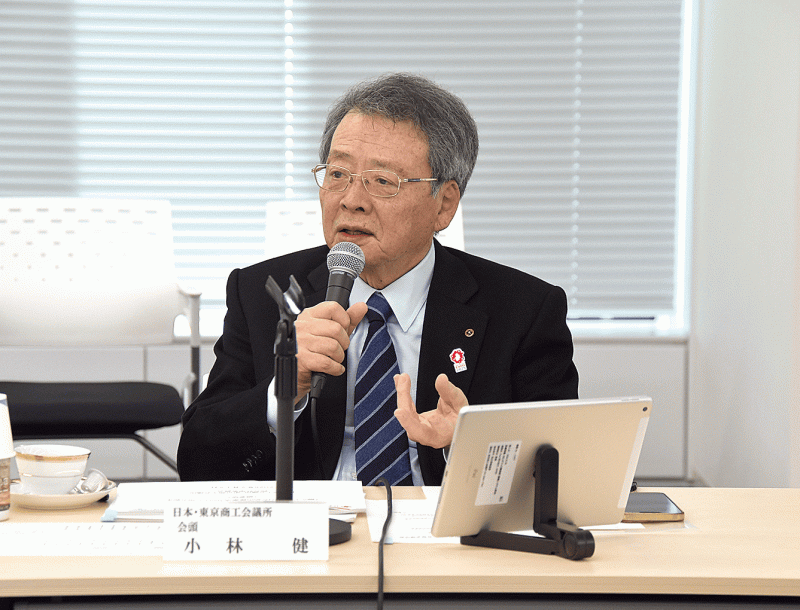

小林会頭は、「地域の生活インフラを背負っている小規模企業が欠けていくと、地方のインフラが毀損(きそん)する」と懸念を表明。民間の国内投資を促す税制整備の重要性を強調するとともに、脱炭素電源の開発を立地地域への産業・企業誘致と地元中小企業への振興につなげることが重要との考えを示した。