自分の「家族歴」について考えたことはありますか。

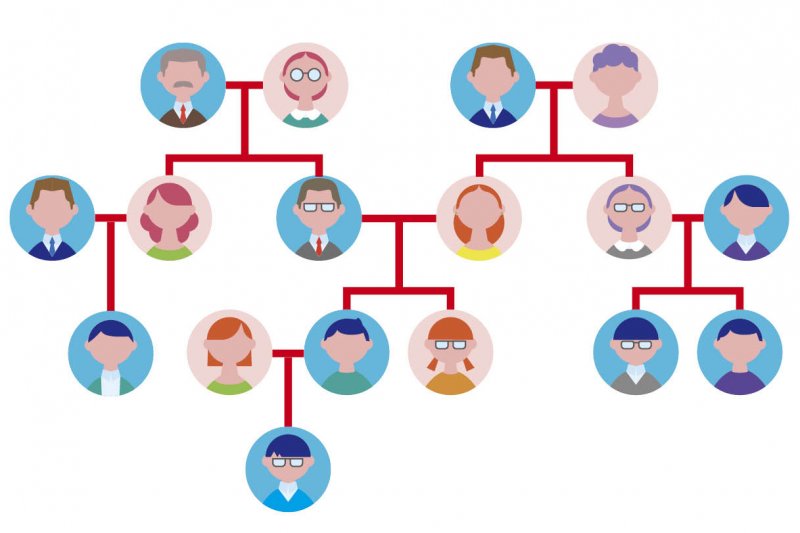

家族歴とは、本人とその親族の健康や病気に関する情報を記録したものです。その範囲は、両親、祖父母、兄弟姉妹、子ども、おじ、おば、いとこなどを指します。3世代にわたる親族の情報まで正確に把握している人は多くないかもしれませんが、家族歴は自分がなりやすい病気や将来のリスクを知るための参考資料となります。

それは、人間が両親から遺伝子を受け継いで生まれてくるからです。遺伝子には身体的特徴や体質、病気のなりやすさなどの情報が含まれています。遺伝子によって親子の顔つきや体形が似ていたり、お酒に強かったり弱かったり、牛乳を飲むとおなかを下しやすかったりするわけですが、なりやすい病気についても傾向が似ているのです。

遺伝が関わっている可能性がある病気は、高血圧、糖尿病、脂質異常症、甲状腺機能異常、心臓疾患、過敏性腸症候群、ぜんそく、アトピー性皮膚炎、慢性関節リウマチ、近視など多岐にわたり、一部のがんにも遺伝性のものが存在します。 もちろん、家族や親族にこれらの病気にかかった人がいるからといって、自分や自分の子どもが確実にその病気にかかるというわけではありません。逆に、家族や親族にその病気にかかった人が1人もいなくても発症するケースはあります。あくまでも、通常より発症リスクが高いことを念頭に置いて備えることができるわけです。

さらに、病気の発症には遺伝要因だけでなく環境要因も影響しています。特に高血圧や糖尿病、脂質異常症などの生活習慣病は、食事の嗜好(しこう)や運動習慣の有無、就寝環境、喫煙や飲酒といった要因が大きく関わっており、これらは同じ環境で生活する家族間で受け継がれることが少なくありません。家族の生活習慣を見て自身の改善につなげたり、こうした情報を医師と共有して治療に役立てたりすることもできます。

このように家族歴には、健康を維持し、なりやすい病気を予防するヒントが詰まっています。一度、しっかりと調べておいてはいかがでしょうか。