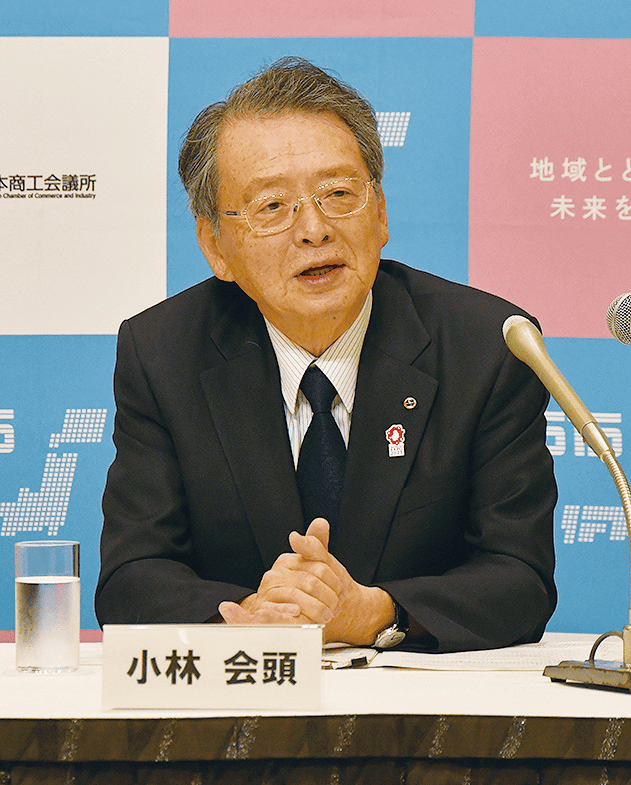

日本商工会議所の小林健会頭は7月16日、夏季政策懇談会後に行われた定例の記者会見で、最低賃金について、「法定3要素(生計費、賃金、事業者の支払い能力)に基づく十分な議論を行ってほしい」と述べ、賃金や物価の上げ幅などの数字を考慮した金額に対する事業者の支払い能力を議論するよう呼び掛けた。また、「最低賃金はセーフティーネットであり、賃上げの政策手段として用いることは適切ではない」との考えを改めて表明した。

パートナーシップ構築宣言については、「全体的に見ると、道半ば。制度上の目詰まりも出てきた」と指摘。課題の一つとして、特に中堅企業において「売り手と買い手、両方の立場がある」ことを挙げ、「目詰まりをなくしていくよう、中小企業庁や公正取引委員会と連携していきたい」と述べた。

日産自動車が追浜工場など国内2工場の生産終了を決定したことについては、「半分は経済問題、半分は社会問題になっていくのではないか」と述べ、強い懸念を表明。「2工場で約4千人いる従業員の雇用に影響が生じた場合、周辺地域で雇用の受け皿を見つけるには時間が必要」と指摘した一方、「危機に際して、国と共にセーフティーネットを展開していくことは、商工会議所の役割の一つ」と述べ、支援体制の整備に万全を期す方針を表明した。

米国関税措置については、「最も懸念しているのは、これまで築かれてきたサプライチェーンの構造自体が変わり、その中に位置付けられていた企業が居場所を失う事態だ」と指摘。一方で、「極端な水準への引き上げでなければ、ある程度は既存のサプライチェーンが維持されるのではないか。主要な自動車メーカーは、自社のサプライチェーンをできるだけ保つよう心を砕くと思う」との見方を示した。