私たちが病気になったとき、より良い医療を受けるには医師に味方になってもらうことが大切です。その際、ポイントとなるのが〝コミュニケーション力〟です。医師に症状や気になっていることなどを的確に伝えられるかどうかは、その後の診断にも影響を及ぼす可能性があります。そこで医療機関を受診するときは、自覚症状について具体的にまとめておく、質問があれば準備しておく、病気や症状について予備知識をつけておくことをおすすめします。

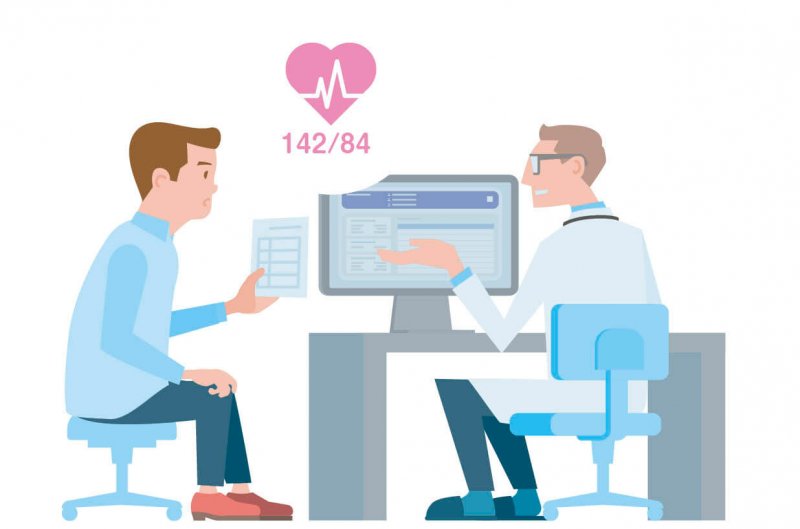

例えば、健康診断で「血圧が少し高い」と指摘されて医療機関を受診するとします。この場合、必ず血圧の数値を持参しましょう。できれば今年のものだけでなく、「昨年は血圧の上が128だったが、今年は142に上がった」というように、数値の変化を伝えられると良いでしょう。毎年健康診断を受けているなら、数年分の検査結果を提示するとより伝わりやすくなります。

もし、医師に聞きたいことがあるときは、遠慮せずに質問しましょう。その際、あらかじめインターネットなどで下調べをして、その上で知りたいことや確認したいこと、困り事や不安などを端的にメモに書き出しておき、優先順位の高いことから医師に質問をすると、やりとりがスムーズになります。再検査の結果を聞くなど重要な面談の際には、医師に許可を得た上でメモや録音を取っておくと、聞き間違いや誤解を防ぐことにつながります。

NGなのは、医師の説明を理解できていないのに「はい、はい」と分かったふりをすることです。「全て先生にお任せします」と自分で判断しようとしない姿勢も良くありません。逆に、「ネットで調べたら、この症状は痛風だと思います」「この腰の痛みは椎間板ヘルニアに違いない」などと自己診断して、医師の診断に納得しないケースをたまに目にします。これではコミュニケーションが成り立たず、医師との信頼関係構築も難しくなります。

自分の伝えたいことを伝え、医師の診断や説明に耳を傾ける。そんなコミュニケーション力を身に付けて医師と対等な関係性を築くことが、より良い医療を受ける第一歩と考えます。