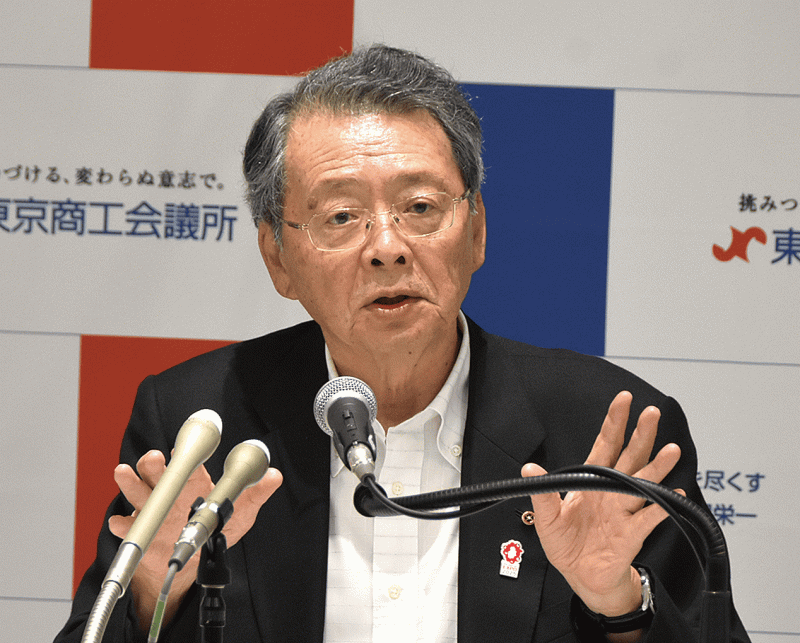

日本商工会議所の小林健会頭は9月4日、定例の記者会見で、最低賃金の引き上げについて、「労働者の福利から考えても望ましいことであり、異論はない」と前置きしつつも、「問題はその引き上げ幅とスピードであり、特に地方では『けが人が出る』」と述べ、改めて懸念を表明した。また、政府目標(2020年代に全国加重平均1500円、換算すると年平均7・3%引き上げ)について、「対応は不可能」あるいは「困難」とする企業が7割を超え、地方・小規模企業では2割が「事業継続は困難」と回答した日商調査の結果に触れ、「このペースでは、廃業などによって地方の商業インフラが欠けてしまう」と憂慮した。

特にCランクの地域で目安額を大幅に上回る引き上げが目立ったことについては、「全国最低を避けたい、隣県を上回りたいという各地の競争意識や意向が強く出た結果だろう。大都市圏とそれ以外の地域との差が大きく、現状の金額が低い地域ほど大きく引き上げざるを得ない競争原理が働いている」との見方を示した。

さらに、最低賃金制度自体について、「多少、制度疲労が出ているのではないか」と指摘し、最低賃金の性質を再確認した上で金額の決め方について検討する必要性を主張するとともに、「政府目標はあくまで努力目標であり、企業の経営実態を踏まえた審議・決定をすべき」との考えを改めて表明した。

米国関税措置の影響については、「全容が見通せるようになったことを受け、何とか乗り切れるだろうと考える企業が増えたものの、漠然とした不安を抱える企業も多い」と指摘。「本件が日米間の『美しき誤解』になることを最も懸念している」と述べ、特に総額5500億ドルの対米投資の動向を注視する必要性を強調した。