家庭ごみの約6割は容器包装

私たちの暮らしの中で使われている飲料や食品、日用品などの容器・包装は、便利で衛生的な一方、多くの廃棄物を生み出す要因にもなっています。家庭から出されるごみのうち、容器包装が占める割合は容積で約6割といわれています。

1995(平成7)年時点で一般廃棄物の最終処分場の残余年数がわずか8.5年とひっぱくし、こうした状況を背景に国を挙げてごみ減量と資源循環を進める必要がありました。その解決策として制定されたのが、「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」、いわゆる「容器包装リサイクル法(容リ法)」です。

容リ法は95年に制定、97(平成9)年にガラスびん・PETボトルを対象に施行され、2000(平成12)年には紙製・プラスチック製容器包装へ拡大し、当時資源としての市場価値が低いこれらの4素材を対象とする制度となりました。目的は、容器包装廃棄物の排出抑制・減量化・再資源化を通じて、環境負荷の少ない循環型社会の形成を推進することです。容リ法でいう「容器包装」とは、中身が商品であるものを指し、例えば手紙やダイレクトメールの袋、クリーニング袋などは対象外です。また、制度の対象となるのは家庭から出るごみになります。

社会全体で担うEPRの仕組み

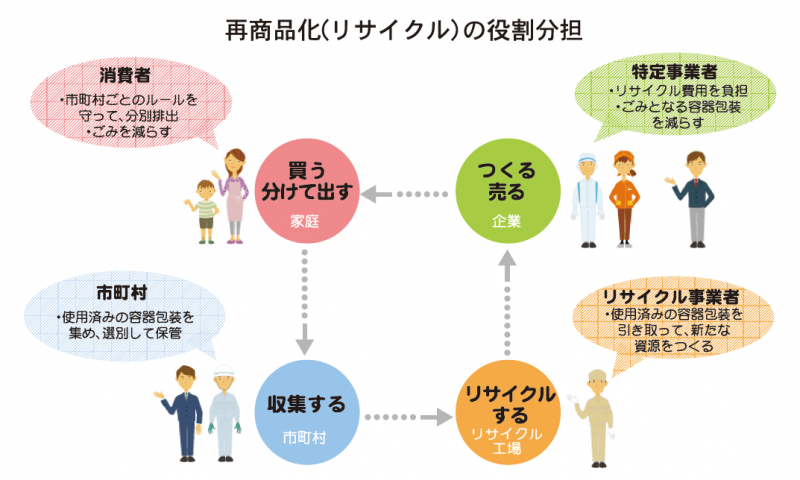

容リ法の特徴の一つは、EPR(拡大生産者責任:Extended Producer Responsibility)を日本で初めて導入した法律である点です。これにより、家庭ごみの処理を「自治体だけの責任」から「事業者・消費者・自治体が共同で担う仕組み」へと転換しました。

「消費者」はごみを分別して出す、「市町村」はそれを分別収集・選別する、そして容器包装を利用・製造する「特定事業者」は「再商品化事業者」と協力して再商品化(リサイクル)する――という明確な役割分担の下で制度が機能しています。

再商品化は、指定法人である日本容器包装リサイクル協会(容リ協)が特定事業者の委託を受けて実施します。協会は登録審査を経た再商品化事業者と契約を結び、ガラスびんやプラスチックなど素材別にリサイクルを行います。例えばガラスびんならカレットとして再生し、プラスチック製容器包装ならペレットなどの再生原料として再利用されます。

制度導入以降、成果は明らかです。一般廃棄物の最終処分量は年々減少し、残余年数は23(令和5)年度には24.8年にまで延びました。容リ法は、家庭から出るごみを単なる「廃棄物」ではなく「資源」として扱う文化を社会に根付かせた重要な制度といえるでしょう。

公益財団法人 日本容器包装リサイクル協会▶https://www.jcpra.or.jp/