プラスチックのリサイクル

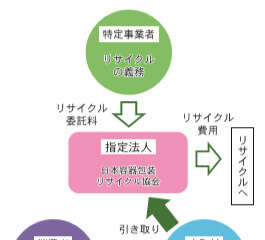

今回は容器包装リサイクル法(以下、容リ法)に関する環境変化と最近の話題について、プラスチック(プラスチック製容器包装(以下、プラ容器)とPETボトル)の視点から取り上げます。

再商品化事業者は審査を経てあらかじめ登録された事業者の中から入札により選定します。プラ容器の場合は、粉砕・洗浄などを経て再生材料を得る材料リサイクルと化学的処理により化学物質を再生するケミカルリサイクルの2手法が認められています。熱回収は原則的に認められていません。また、PETボトルは全て材料リサイクルが行われています。

一般社団法人プラスチック循環利用協会では、毎年、プラスチック製品・廃棄物・再資源化フロー図をまとめています。2017年には、廃プラスチック総排出量は903万トンで、内訳は一般系廃棄物が418万トン(46・3%)、事業系廃棄物が485万トン(53・7%)となります。

一方で、日本容器包装リサイクル協会(以下、容リ協会)が市町村から引き取っているプラ容器は65万トン、PETボトルは19・9万トンで、その合計84・8万トンであり、廃プラスチック総排出量903万トンのうちの9・4%、一般系廃棄物(418万トン)のうちの20・3%にすぎないことも実態です。

取り巻く環境が大きく変化

近年、国内外において、リサイクルを取り巻く環境の大きな変化が顕在化しています。17年12月末からの中国による固体廃棄物の輸入禁止措置の施行後、18年のわが国のプラスチック廃棄物の輸出量は約3割減少しましたが、他方でEUが「プラスチック戦略」(18年1月)を、英国が「25年環境改善計画」(同年同月)を、G7が「海洋プラスチック憲章」(同年6月)をそれぞれ発表し、プラスチック廃棄物の削減やリサイクル率の向上などの方針を打ち出しました。

こうした中、わが国においても19年5月に「プラスチック資源循環戦略」を取りまとめました。その中では「事業者や地方自治体など多様な主体による適正な店頭回収や拠点回収の推進」「市民・消費者などによる分別協力と選別などの最新技術の最適な組み合わせ」「プラスチック資源の品質・性状などに応じた材料リサイクル、ケミカルリサイクル、熱回収の最適な組み合わせ」「途上国におけるわが国の法制度などのソフト・インフラの導入への支援」「30年までのプラスチック製容器包装の6割のリユースまたはリサイクルの実現」など、容器包装のリサイクルに関する内容が含まれています。G20大阪サミットが開催されるなど、わが国におけるプラスチック資源の3R+Renewableに向けた具体的な取り組みが加速しています。

SDGs(持続可能な開発目標)の一つに掲げられる循環型社会の構築にも寄与する容器包装リサイクル制度とその運用による持続的な容器包装リサイクルの推進には、消費者や事業者を含めさまざまな関係者の一層の理解と協力を得ることが不可欠です。

容リ協会では、日本商工会議所・各地商工会議所との共催で、再商品化委託申込期間の開始に合わせて全国約20カ所で容器包装リサイクル制度説明会・個別相談会を開催し、制度概要や事務手続きについて説明しています。お近くで開催される際にはぜひお申し込みください。(日本容器包装リサイクル協会・堀田肇)