東京海上日動リスクコンサルティング株式会社

ビジネスリスク事業部主任研究員 橋本 幸曜氏

労災保険制度 事故ゼロは困難

本来、労働災害をゼロにすることができれば理想であるが、実際にはゼロにすることは困難である。そこで、万が一労働者が被災してしまった場合においても、被災者の救済を図ることも考えなければならない。そこで設けられた制度が、労災保険である。

労災保険には、労働災害補償保険法によるいわゆる政府労災保険と、民間の保険会社などによりさらに手厚い保障の実現を図る、いわゆる上乗せ労災保険がある。労働災害補償保険法は労働基準法の制定と合わせてつくられた制度で、労働者が業務上または通勤途上において、負傷し、疾病にかかり、または死亡などした場合に、本人または遺族(以下、被災労働者など)に一定の保険給付を行う制度である。

労働基準法は、使用者すなわち政府側に被災労働者などに対する一定の保証責任(無過失責任)を課しているが、企業単独で補償を行うことにすると、大事故が起きた場合、企業によっては補償の負担に耐えられずにその責務を果たせないことも十分にあり得る。そのため、強制的に業務上の災害に対して社会全体で補償を図るべく政府労災保険が設けられることとなった。現在は、通勤災害や過労死防止のための健康診断費用の負担など給付範囲が拡大されている。

労働災害の傾向 メンタル対策も重点に

長年の国の政策や企業の取り組みにより、労働災害は減少してきているが、時代の変化に伴う新しい課題も生じている。

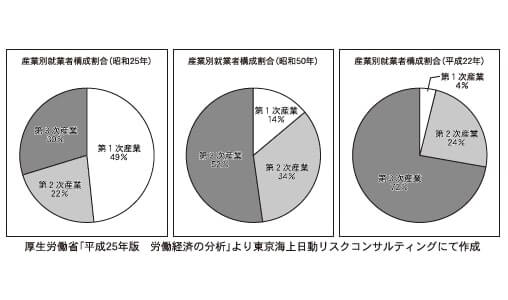

従来、日本の産業構造は終戦直後の段階では第1次産業・第2次産業の従事者が国民の半数以上を占めていたが、昭和50年代前半以降、第2次産業の割合が徐々に低下し、現在では国民の7割以上が第3次産業に従事している。

第2次産業における急激な労働災害件数の低減が進んだこともあり、昨今は第3次産業の労働災害削減の取り組みが立ち遅れている状況が浮き彫りになっている。そのため、今後第3次産業の労働安全の取り組みを確立していくことが社会的な課題になっている。

また、高度成長期を経て昭和50年代後半ごろまで「物の豊かさ」について注目が集まっていたが、近年では「心の豊かさ」に注目が集まる時代に移ってきているともいわれている。一方で、ストレスなど心理的な側面で課題を抱えている人は年々増える傾向にある。このような状況の下で、近年は労働安全の分野においても、物理的な労働災害だけではなく、健康に関する災害の一つとしていわゆる労働に伴うメンタルヘルスにも注目が集まるようになっている。

現代の労働安全衛生の取り組みにおいては、従来の取り組みに加えて業務に起因するメンタルヘルスの問題の軽減ならびに未然防止、第3次産業に対する労働安全衛生の考え方の浸透と労働災害の削減に取り組むことが求められている。

このような変化を受けて平成4年の労働安全衛生法改正では、新たに快適な職場環境の形成が努力義務として課され、さらに同法に基づく指針として労働大臣から「事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関する指針」(快適職場指針)も出されている。この指針は、作業環境の管理や作業方法の改善、労働者の心身の疲労の回復、その他の快適な職場形成について示したものであるが、内容は第三次産業のワークスタイルも意識したものとなっている。

また、近いところでは厚生労働省から出されている最新の労働災害防止計画である「第12次労働災害防止計画」でも第3三次産業における労働災害および労働安全やメンタルヘルス対策について言及している。この計画では、重篤な災害こそ依然として建設業や製造業で多いものの、件数としては第3次産業に起因する労働災害の割合が増えていることから、第3次産業、とりわけ小売業・社会福祉施設・飲食店を重点業種と位置付けている。

また、精神障害に関する労災認定件数は増加しており、脳・心臓疾患による労災認定も減少しないため、これらの対策となるメンタルヘルス対策や過重労働対策を、重点対策として位置付けている。

経営者に期待される役割 職場全体の改善を

労働災害のない企業をつくるためには、職場の従業員の自覚もさることながら、経営者の役割も大きい。

例えば、多くの労働災害にはヒューマンエラーが関与している。多くのヒューマンエラーは誰にでも起こり得るものであり、事故や予兆が見受けられた場合には、その陰に類似の問題が職場に多数潜んでいるものと考えてまず間違いない。

ヒューマンエラーが起こった場合には、ヒューマンエラーを犯したその人に問題があると捉えるのではなく、職場全体に同様の問題があるものと捉え、職場全体を改善するというアプローチを取る必要がある。職場全体を改善するためには、職場の従業員全員が自らのことと捉えて真剣に考えなければならないが、そのような取り組みをリードできる人材は経営陣を置いてほかにはない。

さらに言えば、職場全体を改善するためには、改善活動を行いやすい風土が必要である。改善を進めやすい風土とは、何かしらの問題が発生した場合に真摯に問題に向かい合い、職場のメンバーが一丸となって問題解決に当たる組織文化である。 実際に、事故の少ない職場では、(事故に限らず)何らかの問題が起きたときには問題点を素直に認識し職場全体で対策を考えることができる風土が出来上がっている。一方で、事故が多い職場では、「事故は起こっていないはず」「報告を上げると後が面倒」などと事故が隠されたり、「問題を報告しても、結局対策という名目で窮屈になるだけだ」など、問題を素直に指摘できない風土があることが少なくない。

従って、組織の風土を形作るキーパーソンたる経営陣は、従業員の家族からお預かりした従業員を、終業後に無事に家族の元に帰すという当たり前のことを日々やり遂げることができるような組織の風土を醸成しなければならない。現に労働安全の取り組みが進んでいる多くの企業においては、まず例外なく経営陣が安全に関する確固たる信念を持ち、各職場の従業員に折に触れて粘り強く語りかけ、また本質的な問題解決を指向する重要性を伝え、実際に改善活動を支えている。 労働安全の問題自体は古くからある課題であり、先人の努力により技術的に注意すべきポイントも明確になっている。しかし、労働災害は技術の問題と人の問題が交差するときに起こるものであるため、労働安全は技術課題であるとともに「人」に関する課題でもある。

人はモノとは異なり、常に揺れ動くものである。たとえ同じ人が働いていたとしても、体の健康状態や心の持ちようは日々変わるものであるが、労働安全を実現するためには、この日々揺れ動く「人」をマネジメントすることも必要不可欠である。 人をマネジメントし、状態を保ちポジティブな方向に導くことは、企業経営の根幹をなす基本の一つであり長年考えられてきたことではあるが、経営者自身を含めその核となる「人」が日々変わるものである以上、常に新しい関心を持ってマネジメントをする必要がある。労働安全の問題も古くからあるテーマではあるが、その実現のために人のマネジメントを考慮する必要がある以上、この課題もまた今もなお経営者の積極的な関与と新鮮な関心を必要としている。