経済産業省が推進する「地域の人事部」は、地域の企業群が一体となって、自治体・金融機関・教育機関などの関係機関と連携し、将来の経営戦略実現を担う人材の確保(兼業・副業含む)や域内でのキャリアステップの構築などを行う総合的な取り組みだ。では、地域の中小企業は「地域の人事部」をどのように活用すればいいのか。その答えを探るべく、信州大学副学長の林靖人さんに話を聞いた。

期待される「塩尻の人事部」 人材確保・育成・活用領域を明確化

経済産業省が作成した全国の「地域の人事部」事業者リスト(2024年12月10日時点)によると、北海道ブロックから九州ブロックまで70を超える事業者が「地域の人事部」を運営している。その一つとして、長野県塩尻市のMEGURUの「塩尻の人事部」が注目されている。

働き手となる18年後の新成人は4割も減少する

MEGURUは、塩尻市で地域共創事業、法人支援事業、個人支援事業を手掛けるNPO法人。その代表理事の横山暁一さんは、長野県が抱える課題として、深刻な人口減少などを挙げる。

2023年に長野県で生まれた0歳児は1万1125人。この子たちは18年後に新成人となる。 「23年10月時点の県内の新成人(18歳)1万8374人に比べると約4割も減ってしまいます。これほどの新成人の減少は採用難のレベルを超えており、これまでの雇用慣行のままでは地域も企業も成立しない深刻な状況です」

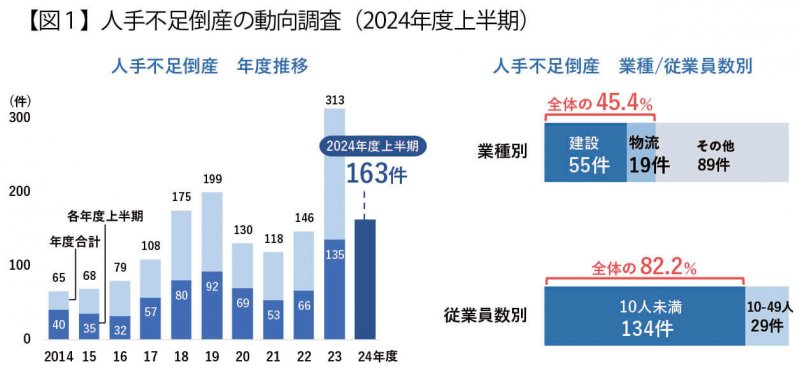

人手不足は企業の倒産の重大な因子となる。帝国データバンクの「人手不足倒産の動向調査(2024年度上半期)」(図1)によると、従業員の退職や採用難、人件費高騰などを原因とする『人手不足倒産』の件数は、24年度上半期(4︱9月)で163件に達し、年度として過去最多を大幅に更新した23年度をさらに上回る記録的なペースで推移している。

それならば、人材獲得をテレビCMで見るような大手人材会社に任せて、都市部から人材を連れてくればいいのではないか。大手人材会社出身という経歴を持つ横山さんは「難しい」と顔を曇らせる。 「中小企業市場は収益性が低く手を出せないし、大手人材会社ができることは限られています。一方で行政や商工会議所が人材獲得に取り組むことは、すごく大事だし可能性も感じていますが、それを事業として続けるプレーヤーではありません」

長期の目線で取り組む課題を担う

そこで横山さんは、民間でありながら持続的に地域の人の課題だけに向き合い続けることができる組織が必要と考えMEGURUを設立、20年から「地域の人事部」事業を開始した。塩尻市の課題に取り組むから「塩尻の人事部」だ。

では、地域が抱える人材課題はどのようなものがあるのだろう。横山さんが「塩尻の人事部」構成メンバーと課題の洗い直しをしたところ、人材課題は単独で存在するのではなく、「複雑に絡み合っていることが分かった」と言う。 「なぜ人手不足が起こるのか。企業が採用にお金をかけられない、PRができず知名度が低いという、よく指摘される事柄はもちろん一つの要因です。社員の定着率が低いために人手不足が起こるというのもそう。ただし、それらを解決すれば地域の人手不足が解決するというわけではないのです」。一つ例を挙げれば、「地元就職した若者の早期離職増加」という企業の課題は、「地域ぐるみで若者を育てる体制がない」という教育の課題に結びついている。

18年後の新成人は4割減少するという未来を想像した時、将来この地域に生きるという選択肢を持っている子どもたちを長い時間かけて育てる必要がある。それには教育段階から企業が(将来の人材となる)生徒と接点を持ち、塩尻で働くすてきな大人のロールモデルを見せ、「自分も地域でこんなふうに働きたい」という将来の自分の姿をイメージしてもらうことが必要だと語る横山さん。

そのため、「塩尻の人事部」は、 ①キャリア教育やインターンシップ制度を整えて将来の地域人材を育成する②複業・フリーランス・関係人口という外部人材の活用環境を整える③人事体制の変革や人材育成・研修制度を整備して人材が定着し育つ企業をつくる︱という「長期の目線で取り組む必要のある領域」を担う。

成果も出始めている。市内の漆塗り製造・販売の未空うるし工芸では、専門知識を持つ副業・兼業人材の力を借りてロゴや名刺、ECサイトの作成などを行った。中島書店ではインターンシップの大学生が新規顧客獲得に取り組んだ。

「地域の人事部」の進化形コンソーシアム

24年7月5日、塩尻市、塩尻市振興公社、塩尻商工会議所、八十二銀行、長野銀行、松本信用金庫、長野県信用組合、信州大学、松商学園松本大学、パソナJOBHUB、MEGURUの11者が連携協定を結び、「塩尻の人事部コンソーシアム」(図2)を組成した。各組織の強みを生かし、地域一体となって地域中小企業の多様な人材活用や、人的資本経営の推進を行うことと、地域で働く個人の育成・定着を目指す体制を構築することが目的だ。地域の人事部事業に関する連携協定締結は全国初の事例だという。これは、「地域の人事部」の進化形といえる。

「塩尻の人事部」は「地域ではたらく、生きる、すこやかに」(図3)というミッションを掲げて活動している。横山さんは、「この言葉の主語は個人」だと説明する。

「『地域の人事部』事業の価値提供する最終的な相手は誰なのかを考えた時、企業もその一つですが、個人が主語になります。企業が求める能力や資質、意欲も含めて、自身の力をどこでどう高めてどう使うかという意思決定ができるのは個人だからです。人材をコストや資源ではなく投資対象の資本として捉える人的資本経営が重視されていますが、人的資本の保有者はあくまでも個人。そこで個人を主語として『地域の人事部』事業を運営しています。それを追求していくことが企業の発展につながると捉えています」

「塩尻の人事部」の強みは、地域の課題を見極め、人事部が担う領域を明確に定めたところにある。

会社データ

社 名 : NPO法人 MEGURU

所在地 : 長野県塩尻市大門八番町1番28号シビックイノベーション拠点スナバ内

E-mail : info@meguru-jinji.com

HP : https://meguru-shiojiri.studio.site

代表者 : 横山暁一 代表理事

従業員 : 18人(業務委託・プロボノ含む)

【塩尻商工会議所】

※月刊石垣2025年2月号に掲載された記事です。