「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」(プラ法)が2022年4月1日に施行されました。プラ法は、プラスチックの資源循環の促進等を総合的かつ計画的に推進するために、①設計・製造段階、②販売・提供段階、③排出・回収・リサイクル段階の三つの段階ごとに、行うべき取り組みを示しています。プラスチックの資源循環は、事業者、自治体、消費者の協力により実現しますが、今回は消費者の皆さまの取り組みについて、「プラスチックは、えらんで、減らして、リサイクル」というスローガンに沿って解説します。

商品選びや使い方で資源循環に協力を

まずは「えらんで」です。環境に配慮したプラスチック製品の設計を国が認定し、公表します。日々の買い物の中で、環境に配慮した製品を選択することで、資源循環に協力できます。

次に「減らして」です。使い捨てのプラスチックの使用をなるべく減らしましょう。必要な分だけ使用する、繰り返し使用できる製品を使う、他の素材のものを使う、などが挙げられます。

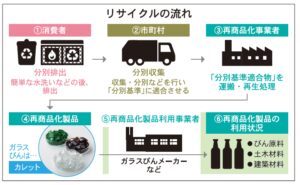

最後に「リサイクル」です。プラ法に基づくリサイクルが23年4月1日から運用開始となりました。家庭ごみのプラスチックについて、容器包装リサイクル法(容リ法)の下では、容器包装のみがリサイクルの対象となっていましたが、プラ法が施行されたことによって、容器包装ではないプラスチック(1辺の長さが50センチメートル未満など一定の基準を満たすもの)もリサイクルできるようになりました。

ルールに従った分別排出が大切

24年度は、140を超える市町村がプラ法に基づきリサイクルを行っています。

このように、プラ法のおかげでプラスチックのリサイクルがしやすくなりましたが、その半面、全てのプラスチックをリサイクルできるわけではありませんので、ごみを出すときに消費者の皆さまの協力がこれまで以上に求められることになります。

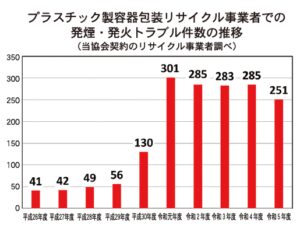

容器包装のみの回収の場合でも同様ですが、お住まいの自治体の分別ルールに従って、分別排出するようお願いいたします。特にリチウムイオン電池を使用する機器、ライターなど発火の危険性があるものはプラスチックごみと一緒に入れないでください。

事業者、自治体、そして消費者の3者で協力し合い、共にプラスチックの資源循環を目指して行動していきましょう。

公益財団法人 日本容器包装リサイクル協会▶https://www.jcpra.or.jp/