厚生労働省は9月30日、「令和7年版労働経済の分析」(労働経済白書)を公表した。今回のテーマは、「労働力供給制約の下での持続的な経済成長に向けて」。2部構成で、第Ⅰ部では2024年の雇用情勢や賃金、経済などの動きをまとめ、第Ⅱ部では労働力供給制約の下での持続的な経済成長を実現するための対応について、労働生産性の向上、社会インフラを支える職業の人材確保、企業と労働者の関係性の変化や労働者の意識変化に対応した雇用管理の三つの観点から分析している。

白書の第Ⅰ部では、24年の雇用情勢について、女性・高齢者を中心に労働参加が進み、労働力人口、就業者数、雇用者数が過去最高となったこと、現金給与総額が4年連続で増加し、実質賃金は一般、パートタイム労働者ともマイナスを脱したことなどを示した。また、わが国における労働者1人当たりの月間総実労働時間は働き方改革やパートの増加などを背景に減少、年次有給休暇の取得率は過去最高を更新したことなどをまとめている。

第Ⅱ部では、今回のテーマである労働力供給制約の下での持続的な経済成長について考察。1990年代以降低下している労働生産性の向上、社会インフラに関連する分野(医療・福祉、運輸・建設、接客など)での労働力の確保、企業と労働者の関係性の変化や労働者の就業意識に対応した雇用管理の三つの視点で分析した。

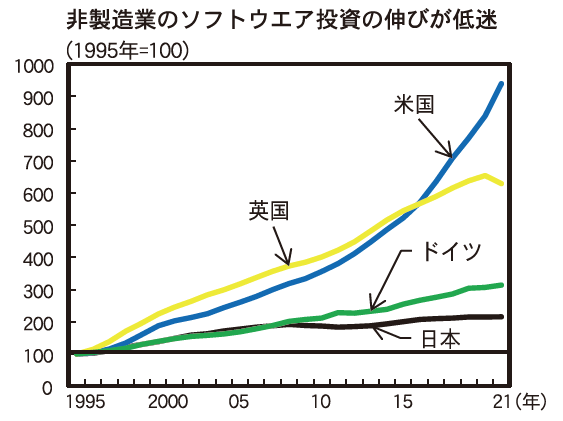

労働生産性の向上については、米国・英国・ドイツと比較して低迷しているソフトウエア投資をはじめとする無形資産(研究開発、著作権、デザインなど)への投資を積極的に進める必要性を指摘。特にソフトウエア投資による業務の効率化や省力化、事務作業の軽減の推進を提示した。

高齢化に起因する社会構造の変化を踏まえて着目した社会インフラ関連分野については、人手不足の現状をデータを用いて明らかにするとともに、非社会インフラ関連職に比べ月額賃金は低く、月間総労働時間が長いなど職業の特徴を整理。安定した人材確保のためには、スキルや経験の蓄積に応じて賃金が段階的に上昇する仕組みの構築などを進めることが重要であると指摘している。

企業と労働者の関係性の変化や労働者の就業意識に対応した雇用管理については、日本的雇用慣行の変化や転職市場の拡大、仕事と余暇の在り方では「余暇・仕事両立型」「余暇優先型」の割合が高くなるなどワーク・ライフ・バランスへの関心の高まりをデータで示し、継続就業意欲を高めるための雇用管理について考察。賃金や福利厚生といった処遇改善、賃金以外の労働条件の改善や働きやすい職場環境整備などの柔軟な雇用管理の重要性を示した。

詳細は、こちらを参照。