和歌山県田辺市

船乗りに正確な地図と羅針盤が必要なように、地域づくりに客観的なデータは欠かせない。今回は、和歌山県第二の都市で、世界遺産「紀伊山地の霊場と参詣道」に含まれる熊野本宮大社などがある田辺市について、まちの羅針盤(地域づくりの方向性)を検討したい。

くらしを支える商業が整う都市(まち)

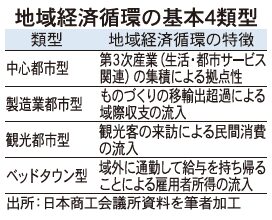

古来、田辺市は、口熊野(くちくまの)と呼ばれ熊野の玄関口として栄えており、人が集まる拠点性の高い地域である。2019年平均で国勢調査人口よりも平日は104・7%、休日は107・8%もの人出があった(いずれも15歳以上80歳未満・午後2時)。産業構造を見ても、「宿泊・飲食サービス業」だけでなく、「その他のサービス」「教育」「専門・科学技術、業務支援サービス業」といった衣食住の次に人々が求める〝上質なくらし〟を提供するための基盤的な商業・サービス業が整っている(地域外から所得を獲得する移輸出産業となっている)。ただ、その分、コロナ禍の影響は大きく、足元の人流は、和歌山県全体では同一市町村内からの人出は前年と同じか、地域外へ出掛けなくなった分の増加があるものの、紀伊田辺駅周辺は前年を下回る水準が続く(出典:株式会社Agoop「流動人口データ」・V-RESAS)。一方、宿泊客は2月以降厳しい状況が継続しているものの、GoToトラベルの効果もあってか、9月は前年並みに回復した(出典:観光予報プラットフォーム)。

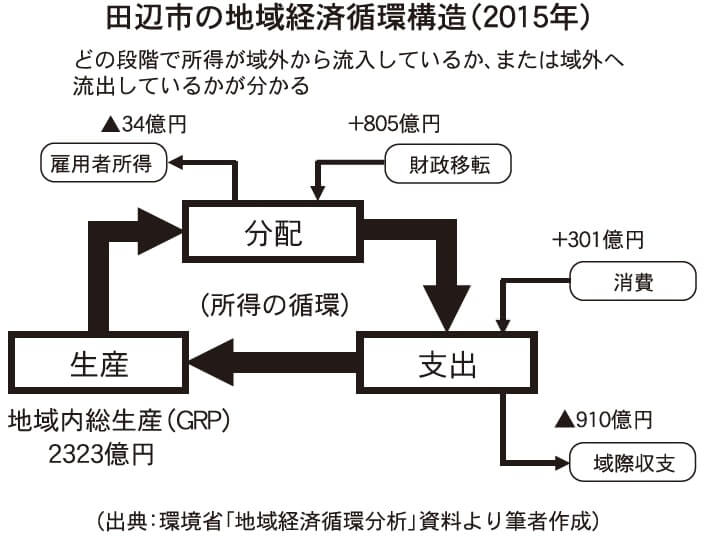

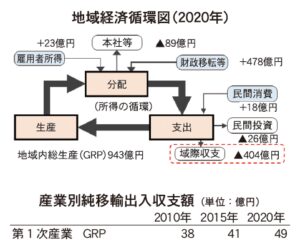

15年の地域経済循環図からは、高次の欲求を求めて、民間消費が流入していることが分かる(GRPの13%を占める)。また、地域住民1人当たり所得(雇用者所得+その他所得)は412万円と和歌山市の400万円を上回り、上質なくらしのインフラを支える地域消費の底堅さが感じられる。

ただ、これらの地域特性が反映されてしかるべき「宿泊業、飲食サービス業」の労働生産性は169万円と和歌山市の177万円を下回っている(16年・企業単位、なお、アドベンチャーワールドがある白浜町は233万円)。

住民主体で新しい魅力開発を

観光はモノ消費からコト消費に移っている。DBJ・JTBFの調査でも、アジア・欧米豪におけるコロナ終息後の訪日意欲が高いほか、アクティビティーの充実などに対する期待が高い。さらに、欧米豪では訪日経験に伴い高価格でも価格に見合った日本食レストランの充実を求めていることなどから、モノ、コトを前提に豊かな時間を過ごすトキ消費の欲求が高まっている。これに応えていくことがこれからの観光ではないか。

低単価で客を詰め込み回転率で勝負する千ベロ居酒屋から、値段は少し高くても上質な商品を出すお店が並びゆるやかな密を形成する〝通り〟が求められているのである。また、こうしたトキ消費への対応は、コロナなどの感染症に対する地域の安心安全の確保にもつながってくる。

では、トキ消費に対応した観光商品の開発はどうすればよいか。上質なくらしそのものを魅力として提供する以上、地域の主役である住民を巻き込み、オープンな場で日々の生活を豊かにするためのサービスなどを生み出し〝トライアル〟していくリビング・ラボの取り組みが求められる。イタリア発祥の宿泊施設を中心とした地域復興の手法アルベルゴ・ディフーゾは、いくつかのまちで試みられてから実現し、広がった。地元で有名なグリーンツーリズム施設「秋津野ガルテン」も地域住民の小さな挑戦から始まっている。地域外から〝トライアルができる場〟として認知されるよう、官民を挙げて、環境を整備することが重要である。

移輸出産業化している第1次産業と上質なくらしがあり、モノ消費とコト消費の要素はそろっている。あとは、リビング・ラボを通じて付加価値を高めていくだけである。

観光を切り口にして地域住民のくらしをさらに上質にし、その上質さをまた地域の魅力にする、それが田辺市の羅針盤である。

(DBJ設備投資研究所経営会計研究室長、前日本商工会議所地域振興部主席調査役・鵜殿裕)