多くの中小企業にとって大きな悩みのタネとなっている人手不足。その一方で、こうした状況に手をこまねいているのではなく、DXや多様な人材活躍、選択と集中の徹底など独自の戦略を打ち出し、「少人数」を「強み」に変えている企業がある。成長を続ける企業の経営者たちの取り組みとその考え方に迫った。

多様な人材の育成とDXで 多品種小ロットの生産にシフト

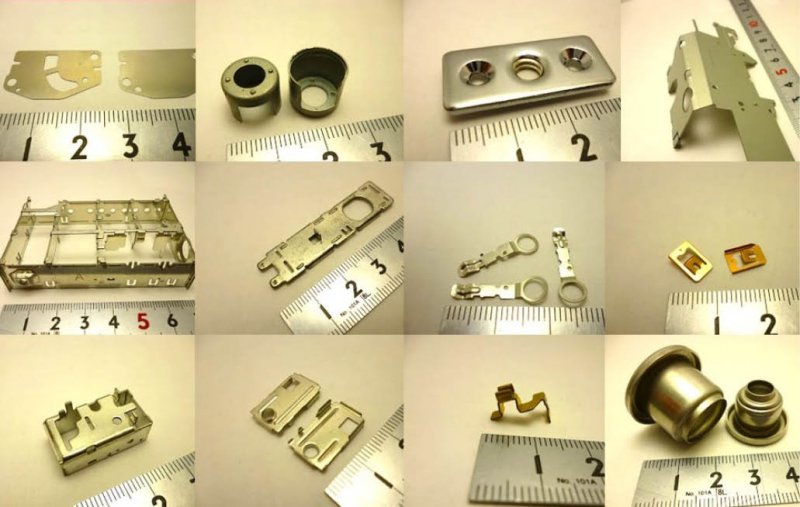

精密プレス加工と金型製作を行う川田製作所は、近年まで売り上げの大半を1社に依存し、従業員の高齢化も進んでいた。同社は、新卒の採用、外国人や障害者の雇用など人材を多様化し、元システムエンジニアの二代目社長が主導してDXを推進するなど改革を図り、従業員の若返りと生産性の向上、新たな販路開拓に成功した。

従業員の高齢化が進み 多様な人材を戦力に

神奈川県小田原市にある川田製作所は、1969年に板金加工やプレス加工を行う町工場として創業し、73年に会社を設立した。長年培ってきた技術力があるが、近年まで取引先1社に売り上げの7割以上を依存していた。また、従業員の高齢化も進んでいた。 「私が入社した当時は、55歳以上の方が多く、10年後にはほとんどの方が定年を迎えるような状態でした」と言うのは、二代目社長の川田俊介さんである。川田さんは、大手電機メーカーでシステムエンジニア(SE)として勤務した後、2010年に家業である同社に入社した。次世代を担う人材の育成が喫緊の課題だった同社は、ハローワーク頼りだった採用活動を改めた。13年から、地元の子どもたちの職業体験や、近隣の技術系大学からのインターンシップを受け入れ、新卒採用に積極的に取り組んだ。また、14年からは地元在住の外国人や外国人技能実習生の雇用を推進した。 「アジアの国の人たちは、ハングリーさがあって元気なので、会社全体が活気づくのではないかと思いました」という川田さん。ベトナムからの技能実習生は、日本人ベテラン技術者が長年かけて習得してきた仕事を、わずか数カ月でマスターした。彼らは言葉の壁を越えて、同社の戦力として確実に成長している。 同社は、多様な人材が活躍できる職場環境を整備しており、障害者雇用も「義務ではなく戦力」と考えている。従業員が40人未満の会社であれば障害者雇用の義務はないが、同社では地元の施設との縁で、1975年頃から障害者を雇用している。現在も聴覚障害や知的障害、肢体不自由など、5人が同社の戦力となっている。 「彼らは障害者手帳を持っていますが、障害ではなくて、それぞれの特徴です。その特徴に対する配慮をしています」という川田さん。例えば、不良品数を数えるのが苦手な知的障害を持つ従業員のためにカウンター(数取器)を導入するなど、個々の特性に合わせた工夫をしている。

DXにより生産性アップ 集計表で過去の自分と比較

川田さんは、元SEという知識と経験を生かし、社内のDXを推進してきた。2010年当時は、社内にパソコン1台とメールアドレスが一つという状態で、川田さんはグループウエアを導入したかったが、コストがネックだった。10年代半ば頃から、クラウドアプリが普及して低コストになったため、会計、勤怠、生産管理、品質管理などの業務をクラウドシステムに置き換えた。 16年、発達障害を持つ女性が総務担当として入社した。臨機応変な対応は苦手だが、定期的な仕事が得意な彼女の能力と、DXとは相性が良く、総務系の仕事は何でもできるようになった。最近では、在留資格の更新申請や年末調整といった専門的な業務の内製化を実現しており、川田さんは彼女を「スーパー総務」と呼んでいる。 20年のコロナ禍を機に、同社は全従業員にタブレット端末やパソコンを貸与した。チャットやウェブ会議ができるツールを活用し、情報共有のスピードと質を向上させている。 「生産性を見える化することを大事にしています」という川田さん。手書きだった実績の記録をアプリ化し、データ収集して、独自の集計表を作成している。これにより個々の生産性を可視化し、過去の自分の実績と比較することで、生産性向上を図る。個々に目標設定するのはリーダーで、達成率をパーセントで表示することで、より具体的な改善を促す。また、タブレット端末を活用し、作業手順書をデジタル化した。文字情報だけでなく、画像や動画を活用することで、より分かりやすく作業手順を記録することができ、多品種の仕事にも対応できるようになった。 コロナ禍の時期に始めた「みんな塾」と呼ばれる独自の研修制度も、人材育成やコミュニケーションに役立っている。これは、従業員一人一人が講師となり、自身の知識やスキルを共有する取り組みだ。業務知識だけでなく、自国の文化紹介や発達障害に関する知識など、さまざまなテーマで発表が行われ、教える側も学ぶ側も成長できる機会となっている。

1社依存からの脱却 多品種小ロットの販路開拓

かつて、取引先1社に売り上げの7割以上を依存していた同社は、取引先が拠点を海外に移すことになれば、大きな影響を受ける可能性があった。このため、川田さんは新たな販路開拓にも積極的に取り組んだ。小田原箱根商工会議所が支援して横浜で開かれる技術系の展示会に、地域の中小企業と共同出展した。また、代表者が高齢化し、廃業する他社の金型を、同社が引き継ぐこともあった。さらに、コロナ禍で営業活動が制限されると、自社のホームページにウェブフォームを設けて問い合わせが来るようにした。その結果、以前は電機や電子関連のみだった取引先は多様化し、産業用機械など、多岐にわたる分野の企業との取引が実現した。今後は、多品種小ロットの部品製造に注力していく方針だ。 さらに、川田さんは地域社会への貢献として、植物工場で野菜を生産する「グッドファーム」を設立した。障害のある人の活躍の場を創出し、地域社会の課題解決にも取り組んでいる。時代の変化に対応してきた川田製作所は、地域社会への貢献も視野に入れ、持続的な成長を目指す。

会社データ

社 名 : 有限会社川田製作所(かわだせいさくしょ)

所在地 : 神奈川県小田原市中新田294-1

電 話 : 0465-48-8696

HP : https://www.kawada-ss.co.jp

代表者 : 川田俊介 代表取締役

従業員 : 約20人(パート含む)

【小田原箱根商工会議所】

※月刊石垣2025年6月号に掲載された記事です。