人手不足が叫ばれるなか、人員を増やすことなく、新たな仕組みや制度を導入することで大きな成果を挙げている企業がある。今号は、こうした事例を紹介する。

Webカメラで作業工程を記録し生産性を20%アップ

小林製作所 石川県白山市

一昔前は各所に設置してある監視カメラには違和感を覚えた。だが、今は防犯のためにカメラの台数を増やしてほしいとすら思う。では工場の従業員に向けたカメラはどうだろう。石川県白山市の小林製作所は、一人ひとりの作業を「記録」するWebカメラを設置。すると従業員からは「自分の頑張りを見てもらってうれしい」という声が上がり、生産性が向上したという。

Webカメラから社員の働く姿が見えた

小林製作所社長の小林靖典さんが製品を管理する目的でカメラの導入を検討し始めたのは平成12年ごろのことだった。小林さんはこう振り返る。

「当社のような板金工場は多品種少量の製品を扱います。そのためさまざまな作業工程があり、最適人数は社長や工場長の目が届く範囲という理由で30人といわれていました。人数が増えると、何人もの管理者を置いて意思の疎通を図らなければならず、効率が落ちてしまうのです。こうした背景から私は、これから板金の自動化が進むだろうと考えていました」

多品種少量の手作業工程を機械化すると生産量が飛躍的に増える。そのため、製品を管理するシステムが必要になる。小林製作所では、早い段階で1カ月に4万種類の製品を管理する生産管理システムを、構築していた。

「ただ生産管理システムは文字情報なので過程が見えない。そこで製品の生産過程を記録するカメラシステムも必要だと考えてテストしていたのです。ただ、当時はまだ満足できるカメラのネットワーク技術がありませんでした」

そのような中、台車が紛失する事件が発生し、「新しいWebカメラを使ってみよう」と試しに台車置き場に設置。すると意外なものが見えてきた。

「画像を見ていたら、多くの従業員が往き来し働く姿がよく見えたのです。これは作業の記録に使えるのではないかと思いました」と小林さんは振り返る。こうしてカメラによる製品の管理から、カメラによる従業員の作業記録へと発想が広がっていくことになる。

工場移転で生産性が悪化

平成17年、小林製作所は工場を移転。敷地面積は1200坪から3000坪に拡大し、最新設備を導入して量産体制を整えた。ところが生産効率が上がるどころか、予期せぬ出来事があちらこちらで起き始める。

「お互いの仕事が見えなくなり、仕事が遅いと社員同士で批判しあうようになってしまったのです。それに工場が広くなったため、上司の目が届かなくなりました。そのため、社員の仕事ぶりを正当に評価できず、まじめに仕事をしている社員から不満の声が上がるようになりました。また同じ仕事をしてもA君は20分で仕上げるのにB君は50分かかる。この違いは何なのか、当時は明確な答えを見つけることはできませんでした」

このころになると、ネットワークに関する技術も進展し、カメラシステムの構築も飛躍的に進歩した。作業者一人ひとりの作業を更に細かく記録するWebカメラは200台を超えた。作業の記録は、工場や事務所にあるパソコンでサクサクと作業状況を見られるようにした。生産管理システムはいつ誰が何をつくったかが分かるが、どのようにつくったというカメラの画像記録とリンクしたシステムを構築し、特許も取得している。

「実際に使ってみるととても便利なのです。どこに生産の無駄があるか。どんなに生産性が良いか、目で見るといろいろなことがよく分かります」(小林さん)

働いている姿を見てほしい

導入時最も心配したのは社員の反発だった。進捗管理システムを開発したときは、パソコン入力を嫌がって辞めたベテラン社員がいた。しかしWebカメラシステムの開発はむしろ歓迎されたという。「一生懸命働いている社員は、その姿を上司に見てほしいのです」と小林さんは説明する。社員のモチベーションを高める役割も果たし、導入後は生産性が20%もアップしたという。

また、開発室長の黒川正枝さんによると、導入の効果は多岐にわたるそうだ。例えば部品を紛失しても時間をさかのぼることが可能なため、効率的に探すことができる。また、人の記憶は曖昧で思い込みがあるため、製品に不良品が出た場合も、原因は自分以外のもののせいと信じ、社員は、自分は正しい手順を踏んでいると主張する。これに対し導入後は、不良品が出た場合でも、生産管理システムの記録からそのときの画像をサクッと抽出して作業を振り返ることで本当の原因が分かり、どう改善すればよいか、ベテランの作業画像で学び、前向きに品質改善できるようになった。

これに加えて、作業効率の向上にも貢献している。同じ作業をしても、短時間で仕上げる人と、長時間かかる人がいる。このシステムを使って2人の作業を比較すると、どこがどう違うのかが明確になる。結果として、従業員の技術向上につながったのだ。

こうして小林製作所の内部は順調に動き出した。ところが20年、外部環境が大きく変わってしまう。リーマンショックが発生したためだ。これにより、業界全体の仕事のうち、8割が消えてしまった。

全員が団結し最大の試練をチャンスに変えた

小林製作所の経営会議では常に社員のリストラが議題に上がった。確かにリストラをすればバランスシートは改善するが、この時期にリストラされれば次の就職先はない。

仕事はないが、時間はある。これを利用して社員と勉強会を開くことに決めた。すると3カ月後、社員がより強く結束。会社を守るために社員が一丸となって〝改善〟に取り組んだ。そのかいもあり、小林製作所はこのピンチを乗り越えた。そしてこのときも、このシステムは作業の無駄取りや製品の品質向上に大きな力を発揮したという。

このように、小林製作所で多大な成果を残した「Webカメラシステム」は「Sopak-C(ソパックシー)」という商品名で外部にも販売されている。すでに40社程度の外販実績があり、最小構成であれば100万円ほどで導入できるという。

小林さんと黒川さんは「日本の素晴らしいモノづくりを画像記録として残したいのです。システムを通して日本のモノづくり、経済の発展に少しでも貢献できればうれしいです」と、思いを語ってくれた。

会社データ

社名 株式会社小林製作所

住所 石川県白山市水島町429番地17

電話 076-277-7330

代表者 小林靖典 代表取締役

従業員 90人

従業員のマルチタレント化で業務を平準化

高山グリーンホテル 岐阜県高山市

日本旅行業協会によると、1990年代後半から企業の職場旅行、招待旅行などの団体旅行の減少が加速。大手4社の国内団体旅行取扱額は平成9年から13年までの4年間で約20%、600億円減少したという。岐阜県高山市の高山グリーンホテルでも、個人客の割合が増え、従来の団体客を効率的にさばくためのオペレーションでは対応が難しくなった。そこで「ムダ・ムリ・ムラ」を無くして生産性を向上させる業務改革に着手。大きな成果を挙げている。

団体から個人へ客層が変化

団体客の割合が7割に達していた平成16年以前には、高山グリーンホテルには約400人の従業員が働いていた。しかし、団体客と個人客が3対7の割合に変化した今は、約290人に減っている。業務改革がうまくいき、人員を削減できたように見えるが、実はもっと複雑な事情がある。

「従業員数が減った背景には、地域で高齢化が進んだことが関係しています。これに伴い、就業人口が減少し、新たな人材を雇うことが難しくなったという側面があります」と支配人の川島正人さんは説明する。

現在は、地元で次代を担う若い人材が採用しにくくなった一方で、個人客が増えて人手は以前よりも必要な状況になったと言える。例えば、団体客であればまとまって到着して一斉に宴会の席に着き、翌日は同じ時間に朝食を食べて出発というスケジュールなので、ある程度の人員が確保できればまかなえる。逆に、個人客は食事の時間も、出発の時間もまちまちだ。そのため、よりきめ細やかな接客が求められる。人員を確保することが難しい状況と個人客の増加に同時に対応しなければならないというわけだ。つまり、全体の従業員数を減らしつつ、接客に当たる従業員数は増やさなければならない。

この厳しい状況に対応するために、高山グリーンホテルは二つの施策を導入した。一つは料理や配膳などのバックヤード部門の生産性を向上させる業務改革。もう一つが一人の従業員が三役も四役もこなす「マルチタレント化」である。

バックヤード改革とマルチタレント化を進める

まずバックヤード部門の業務改革だ。団体客が主流だった時代は2000食を超える食事の供給を、料理長や宴会責任者が経験と勘で処理していた。

「バックヤード業務を外部コンサルタントの指導を受けて改善しました。コンピューターシステムは従来から導入していたのですが、個人のお客さまの要望に応えるために、料理を提供するプロセスを洗い直しました。そして、より詳細なデータを入力し抽出。適切に食事を提供できる仕組みに改善したのです」と川島さん。この改革は客室係が一人で行っていた食事の提供を分業化し、食器の準備や整頓などをパート社員に任せてミスを減らすといった細部にも及んだ。

バックヤードの改革と同時に従業員のマルチタレント化にも力を入れた。特にチェックインが始まる15時からの時間帯は宿泊客の到着が集中するため、客室への案内は全セクションを挙げて対応している。「レストラン部門からの応援であれば、お客さまのご案内は慣れています。ですが事務部門には戸惑いがありました」と川島さんは振り返る。この戸惑いを解消するために力を注いでいるのが研修だ。

「閑散期は2、3人のスタッフを対象に1週間かけて技術を学び、さらに定期的な研修でスキルを磨いています。それでも『私は口べたで』という従業員もいますが、失礼のない接客ができているのであれば、スマートな接客でなくてもいいのです」

都会のシティホテルと異なり、お客さまは飛騨高山という地に非日常を求めて泊まりに来る。スキの無い接客よりも、朴訥であってもお国言葉で語りかけてくれる接客のほうが気持ちが安らぎ、飛騨高山へ来たという実感を得ることができる。

この取り組みにより偏りがあった部門ごとの業務量の平準化が進んだ。その成果が認められて22年、サービス産業生産性協議会「ハイ・サービス日本300選」の第9回受賞企業にも選ばれた。

目標は従業員満足度日本一

それから4年。今でも改善は続いている。従業員は、ある部門が忙しくなると、自分の仕事を投げ打って他人の仕事のヘルプに入り、一段落すると自分の仕事に戻る。しかし、こればかりが続くと、自分の本来の仕事は何なのかわからなくなるという声が目立ってきた。このままでは、社員の士気にも影響する。

そこで24年に社長に就任した新谷政晴さんはこれに対応するため、「日本一のホテルになる」という目標を掲げた。日本一といっても売上高や収容人数ではない。

「従業員の満足度で日本一を目指すのです。従業員が笑顔でなければ、お客さまに満足していただけるサービスを提供することができないというのが社長の考えでした」(川島さん)

具体的には他人の仕事を手伝った対価としてヘルプ手当を払ったり、努力や働きぶりをきちんと評価するといったものだ。地味ではあるが、人の心に届く取り組みだ。

「上に立つ者がしっかり従業員を見て、働きぶりを評価して、声がけをするという姿勢がとても大切です。もちろん社長も率先して現場に出ていますよ。荷物運びや客室案内だってします。私たちが従業員を見ているのと同様に、彼らも私たちを見て評価していますからね」(川島さん)

さらに従業員の声を吸い上げて業務に生かすことにも挑戦している。目安箱を置いて声なき声を聞くだけでなく、組織内に〝声〟を吸い上げる仕組みをつくった。

「『ネクスト』という、近い将来、当社を背負って立つ世代の社員のグループをつくりました。彼らが、入社3年目くらいまでの社員の声を聞いています。相手が先輩であれば、いろいろと言いやすいのではないでしょうか。同時に『ネクスト』にはリーダーとしての自覚が生まれています」(川島さん)

いくら現場の声を吸い上げても生かされなければ士気が下がる。これらの声を生かすために、意思決定の迅速化にも努めている。

「現場の意見が必ず通るというわけではありません。我慢してもらうこともある。そのときは、我慢しなければならない理由を隠さず話すようにしています」(川島さん)

従業員の満足度日本一を目指した成果は「お客様アンケート」に現れてきている。そこに書かれたお客さまの声はもちろん貴重だが、川島さんが注目しているのは、ホテルからのDMを受け取りたいか、というチェック欄である。お客さまが満足していなければDMを受け取りたいと思わないはずだ。今は多くのアンケートにチェックが入っている。またDM発送数も今年3月時点の2万2000件から順調に増え、近い将来に5万件を目指す。高山グリーンホテルの挑戦は、まだ続く。

会社データ

社名 株式会社高山グリーンホテル

住所 岐阜県高山市西之一色町2丁目180番地

電話 0577-33-5500

代表者 新谷政晴 代表取締役社長

従業員 290人

柔軟な勤務制度が優秀な人材を呼ぶ

エス・アイ 兵庫県姫路市

1分単位で正確に記録された完全時給制、しかも8時半から17時半の時間帯に、自分の都合に合わせて出退勤できる自由出勤制。そんな働き方で注目を集めているのがエス・アイだ。そこには、社長の「残業ゼロの会社に」「一人ひとりの事情に合わせた働き方を」との思いが横たわっている。どんな工夫をすることで、こうした就業制度を実現できたのだろうか。

家庭を犠牲にしない会社にしたい

「ワークシェア」「ワークライフバランス」「ダイバーシティ」――これらのことを、ことごとく実践しているのが、エス・アイだ。

「そんな言葉自体を私は知りませんでした。とにかく、働きやすい会社にしようといろんな制度をつくっていたら、『社長、あんたがやっているのがワークシェアだよ、ダイバーシティだよ』と言われて、『へぇ』と思ったんです」と社長の今本茂男さんは、笑顔を見せながら説明する。エス・アイの本社はJR姫路駅から姫新線で約15分の太市駅からさらに徒歩15分ほどの地にある。今本さんが、データ入力の会社として、この地で創業したのは平成3年のことだ。

「それまでの自分の働き方を反省し、とにかく家庭を犠牲にしないような会社にしたかったのです。自分はちょうど、高度経済成長の時代に働き、家庭のことは家内に任せっぱなし。次男を1歳8カ月で病気のために亡くしたのですが、ろくに病院にも行かなかった。だから、この会社をつくるときは、残業ゼロ、仕事と家庭の両立を目指すことにしました」

当初は、月間の売上が50万円にすぎないのに対し、人件費は200万円という大赤字のスタートだった。その頃は、社長自ら電気主任技術者の資格を生かして、土日も働く日々だったという。やがて事業が上り調子になると、今度は定時操業だけでは仕事が消化できなくなってきた。そこで、これに対応するため、自由出勤制を利用したパートの採用をすることにした。

全員が時間給制の正社員へ

しかし、仕事をやり残しても残業しなくていいという制度では正社員の間には、責任感が失われていってしまう。やがてパート社員の間からは「正社員は責任感がない」などの声が上がってきてしまった。逆に、好きなときにだけ働ける自由さから、「気楽でいい」と正社員はパート社員を批判的に見るようになっていた。

「社員のために」と始めた制度だが、逆に社員同士の対立を生んでしまっていたのだ。そこで、今本さんは「いっそのこと、正社員とパートという枠を無くしてしまおう」という大胆な策に打って出た。14年4月、全従業員を正社員とし、給与の形態を時間給制にしたのだ。正社員からの反発もあったが、月給を5%増額して時給に換算するということで合意を得られた。自由出勤制度も全員に拡大。それに伴ってどの業務もシェアできるように、社内の仕様書やマニュアルを作成した。

「月80時間以上、168時間以内」の範囲で、自由に出勤日や勤務時間、出退勤を個人が決められるようになった。ただし、月に120時間以内の勤務時間である場合は、社会保険は適用されない。社員は、1カ月ごとに事前に出勤時間の希望を提出するが、変更は自由で、小さな子どもを抱えた人や、介護で時間を融通したい人には、もってこいの制度となった。おかげで、優秀な人材も集まるようになったのだという。

「特に女性の場合、いくら優秀でも家庭の事情でなかなかフルタイムでは働きにくいものです。自分の都合で勤務時間を決められるので、いろいろな人材が集まってきました」

今本さんは、採用に当たっては、得意分野を見つけだし、その人に合った仕事に就いてもらうようにしている。「ハガキや伝票の仕分け、宛名シールの貼り付けなど、仕事は100以上の項目に細分化しています。だから、必ずその人に合った仕事が見つかります」と語る今本さんは、女性だけでなく高齢者や障がい者の雇用にも積極的だ。

こうした柔軟な勤務制度が優秀な人材の確保につながり、結果として事業の幅を広げることにもなった。当初は入力だけだった業務も、プログラム作成、ホームページの制作と保守、広告デザイン、地域ポータルサイトの運営など多彩な分野へと広がっている。

評価はガラス張り

現在、専務取締役を務めている家永雅子さんがパートとして入社したのは、創業から3年目のこと。家永さんも、今本さんが言うところのこの制度がもたらした「優秀な人材」の一人だ。

「2人目の子が1歳になり、それまでのプログラミングの経験を生かした仕事を探していたんです。そんなときに、エス・アイの募集が目に留まって。自分の都合で働けることにひかれ入社しました。すると、社長からすぐにシステム開発の仕事を任されたんです」

そこで、家永さんは人事・労務管理のシステムを構築していく。まずは「同一労働・同一賃金」を原則として、職種ごとの基準値をかけてポイント化。また、繁忙期や早朝など働き手が少ない時間帯に自ら進んで働く社員には「協調性ポイント」が加算されるようにした。

賞与は時間給に上乗せする形で支払われる。退職金も勤務時間の総合計を算出し、実績や貢献度などが考慮される。

時給は、年に2回、見直しが行われ、その都度本人に示される。時給の元となる各人の評価もガラス張りだ。自分がどんな評価で、どこが不足しているのか、全員がアクセスして把握できる。半期に1度の評価発表の日には全員に個票が配られる。そこには、各人の時給が、協調性や基本給、能力給などの内訳とともに示されている。

さらに会社の業績もガラス張りだ。例えば、ある年に配布された個票を見ると、昨年度の会社の業績として、利益率が3・8%アップながらも売上自体は3・4%ダウンと記載されている。だが、時給については今期21円の底上げを行っている旨も示されている。

「現在の時給は最低の人が831円。最高が2350円となっています。1分刻みの時給制にしたことにより、約7%の人件費抑制につながっています」と言う今本さんだが、経費削減を目的としているわけではない。仕事は家庭を守るためのもので、仕事と家庭の両立ができる働きやすい環境、自分はそれをつくっていくことだけだと、今本さんの信念はブレない。

「エス・アイでいろんな人が自分のできる範囲で、自分のできる仕事を楽しくやっている――それを見ているのが、僕は楽しくて楽しくて」と今本さんは笑顔で語ってくれた。

会社データ

社名 株式会社エス・アイ

住所 兵庫県姫路市石倉26番地の3

電話 079-269-0251

代表者 今本茂男 代表取締役

従業員 60人

共同配送モデルの確立で生き残る

ディ・シィ・ディ 島根県浜田市

近年、過疎化の進む島根県西部エリアで卸売事業者などが集まり、物流の効率化を目指して設立した共同配送会社ディ・シィ・ディ(以下DCD)。全国で同様の組織がいくつも誕生した中、順調に経営を続け、成果を挙げているのは同社だけといっても過言ではないという。その成功の秘訣はいったいどこにあるのか。

危機に陥った卸売業

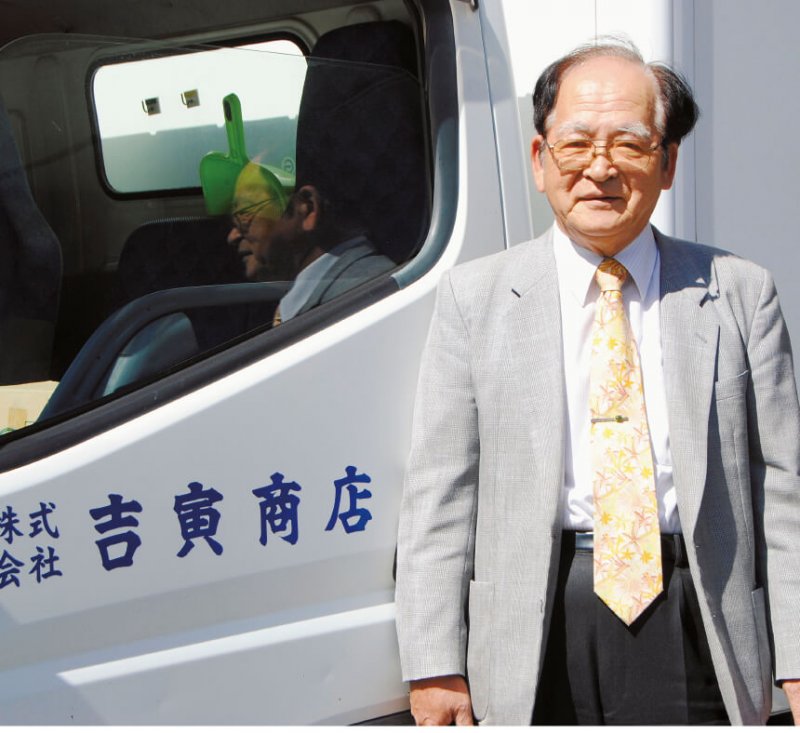

島根県西部・石見地方に拠点を置く卸売事業者は、集落の分散する中山間地域を商圏とし、取引先小売店への配送を個別に行ってきた。ところが近年、地域の過疎化が進んで購買力が低下。一回当たりの発注量の減少による配送コストの増大が経営を圧迫し、取引先へのサービス低下を招くという悪循環に陥っていた。そうした状況に、長年この地で食品の卸売を手がけてきた吉寅商店社長の吉田稔さんは危機感を募らせていた。

そんなとき、中小企業流通業務効率化促進法(物流効率化法・平成4~17年)に基づき、中小企業の物流効率化を目指す県主催の勉強会が開催された。平成10年のことだ。

「どんな山の向こうでも、小売店がある限り配送をやめるわけにはいきません。しかし、このまま続ければ問屋は早晩つぶれてしまうことが目に見えていました。そこへタイミングよく、『個々の事業所は他社と情報を共有して運営しなければ生き残れない』という趣旨の勉強会があったのです。勉強会終了後、県の担当者より補助事業にエントリーしてみないかと誘いがあり、これは突破口になるかもしれないと、弊社をはじめ卸業、製造業など5社で参加することにしました」と当時を振り返る。これで配送コストの削減と商品の安定供給が実現すればと、吉田さんは一緒に参加した仲間とともにグループを結成した。

配送コストの分担に注力

まず取り組んだのは、国・県から補助金が出る月1回の独自の勉強会だ。そこにコンサルタントを招いてヒアリングを行ったり、先進地を視察するなど、共同配送の仕組みづくりを進めていった。その際、最も注力したのが、参加企業が配送コストをどのように分担するかだ。

「物流に対する考え方はそれぞれ違います。『うちは私(社長)が暇なときに配達しているから大してコストはかかっていない』とか、『営業の車がついでに商品を積んでいくからゼロ円だ』など、配送をきちんとコストとしてとらえていない企業さえありました。そこで配送にかかる全コストを試算し、荷物の大きさや重量、行き先などに応じて配送料率を決め、それを参加企業から徴収することにしたんです」

大枠が固まってきた平成13年、もっとも輸送効率の悪いルートで実験配送を実施したところ、かろうじて採算がとれることが分かる。「ここが大丈夫なら、他のルートも大丈夫」(吉田さん)と確信し、正式に事業化を決定。翌14年4月、当初からの参加企業が共同出資してディ・シィ・ディ(DCD)を設立し、社長にはこの取り組みでリーダーシップをとってきた吉田さんが就任した。DCDとは「Daily Collaboration Delivery」の頭文字をとったもので、日配品共同配送という意味である。

月1度の会議でルールを整備

とはいえ、DCDには共同配送センターがあるだけで、トラックも専属の従業員もいない。配送にまつわる一連の業務はすべて配送業者に委託しているのだ。そのため参加企業は荷づくりした商品と伝票を共同配送センターに運び込むだけでよく、手間と時間を大幅に削減できる。

会社設立当時は、損益分岐点が見えないため、配送費は現在の料率より高めに設定しても黒字が出た。2〜3年目は、配送料率を下げたことで赤字が出たが、4年目には単年度黒字を達成。順調な滑り出しを見せた。

「共同配送を始めた団体の中には最初から補助金ありきで、支給がストップした時点でやめてしまったところも少なくなかったようです。でも、私たちにとっては共同配送は自らの事業を継続する上で頼みの綱。いかにいい仕組みをつくって続けられるかを最優先したことが、よかったのではないかと思います」と分析する。

同社の取り組みが効果を上げているのを聞きつけて、あとから参加を申し出る会社が多数現れたが、基本的に全て受け入れている。当初からの参加企業は「正会員」、その後に参加した企業は「賛助会員」と呼んでおり、賛助会員の配送料率は正会員より1%高く設定されている。そのほかは、どの企業も扱いは同じだ。

ちなみに現在、正会員は7社、賛助会員は13社あり、その代表者で「DCD委員会」という組織を構成している。ここ3年ほどは協議すべき問題が起こったときのみ招集されるが、それまでは毎月1回委員会を開き、会社の運営方針や問題点などを話し合ってきた。そこから、参加各社の財務状況など各種情報をすべて公開することや、取引先小売店に対して最低発注額を5000円に設定するなどのルールが整備され、事業のスムーズな運営に貢献している。

参加企業の意思疎通が大事

今年で13年を迎えた同社が、配送の共同化によって得た成果には目を見張るものがある。まず、売上に対する配送費の割合が異常(20%)に掛かっている企業もあったが、現在では平均4・31%まで減少している。売上高も黒字を計上した4年目の9億円から順調に推移し、現在では17億円とほぼ倍増を達成している。約350カ所ある取引先小売店への商品の安定供給を通じて、地域住民へのサービス向上も実現。今ではDCDなくして中山間地域の小売は成り立たないといわれるまでになっている。

それにしても、それぞれ思惑の異なる企業が集まった共同配送という取り組みが、ここまでうまく機能した理由はどこにあるのか。吉田さんはこう語る。

「県の物流担当者からも『よく続いていますね』と言われますよ。その秘訣は何かといえば、私がバカになりきったから。当初、参加企業の中には、『吉寅商店に利用されるのでは』と疑心暗鬼になっていたところもありました。そうした不安をなくして意思の疎通を図る意味もあって月1回委員会を開き、腹の中にあるものを全部出せるよう心掛けてきたわけです。リーダーを務める私が自分の利益だけを追求し、偉そうな態度をとっていたらきっと誰もついて来てはくれなかったでしょう」

今後の展望として吉田さんが力を入れたいと考えているのは、大きな施設への商品一括納入の強化と、配送ルートの拡大だという。「ゆくゆくは広島便などもやりたいですね」と語る吉田さんの頭では、すでに具体的な構想が練られているようだ。

会社データ

社名 有限会社ディ・シィ・ディ

住所 島根県浜田市下府町388-47

電話 0855-24-8535

代表者 吉田稔 代表取締役社長