「思い起こせば折節に『与えられるもの』がありました。その中で、お客さまに喜んでもらえるよういちずに励むことが商いの本質ではないでしょうか」と語るのは、大阪・堺市の豆腐店「安心堂白雪姫」の店主、橋本太七さん。

それを、哲学者・森信三さんの言葉に例えて「『人間は一生のうちに会うべき人には必ず会う。しかも一瞬早過ぎもせず、一瞬遅すぎないときに』ということです。人のみならず、商品や素材との出会いもそうでした」と補うのは、横で見つめていた妻の由起子さんだ。

豆腐は、どの商品も個性を失い、消費者にすればどこの製造者のものを購入しても大差がなく、価格によって選ばれがちな商品。しかし、安心堂白雪姫にはたくさんの礼状が届き、「つくった人に会いたい」と全国から多くのお客が足を運ぶ。1984年創業以来、一隅を照らすように豆腐本来の味とおいしさを追求する店主夫妻の人柄が共感を集めている。

師父に学んだ真っ正直な商い

船乗りだった太七さんは、子どもが生まれたのをきっかけに由起子さんに心配をかけまいと、商売を学ぶために北陸・金沢の持ち帰りずしの名店「芝寿し」へ研修に入る。その創業者、梶谷忠司さんを今も「人生の師父」と仰いでいる。

芝寿しの商品づくりは素材の徹底した吟味から始まる。加えて、その価値が顧客に分かりやすく伝わっているかに心を砕き、商品名やパッケージにも工夫を凝らして価値を高める努力を怠らない。

「その妥協のない姿勢を私たちも受け継ぎ、安心堂白雪姫では量産や安価とは違うところでものづくりをしています」と太七さんは語る。

3カ月の研修のつもりで働き始めた芝寿しで12年目のあるとき、親戚筋から大阪の豆腐店の承継を持ち掛けられた。二人に「与えられるもの」は、豆腐だった。

「もともと商売をするつもりでしたから、芝寿しでやってきたことを今度は豆腐でやればいい」と由起子さんも賛成したが、実は半年前まで病の床に伏していた。原因不明の病気により入退院を繰り返し、3人の幼子を抱えながら寝たきりの生活を余儀なくされた。

「トイレに行くのにも、食事するにも手を借りなくてはなりません。主人は嫌な顔ひとつせずやってくれるばかりか、『お、今日もいい顔してるね』といつも明るく声を掛けてくれる。痛みと辛さで泣いていて、良い顔のわけがないのにね」と由起子さんは振り返る。

そんな闘病生活のトンネルを、最先端の治療と太七さんの献身的な支えが奏功して約3年で抜け出した半年後、豆腐店承継の話は持ち込まれた。

一口食べると幸せが満ちてくる味

「夫婦が心を合わせて協力しなければ、店は興せません。私たちは闘病生活を通じて、すでにそれをやってきた。だから創業にためらいはありませんでした」と決断した。

芝寿しの教えを太七さんは愚直に実践した。すると彼の商いに共感した人の縁で、良質な北海道産大豆、天然にがりという最高の素材に巡り合う。

試作をおよそ1年繰り返し、屋号にもなっている代表商品「白雪姫豆腐」が完成。名付けの親は命名学にも長けた梶谷さんだった。

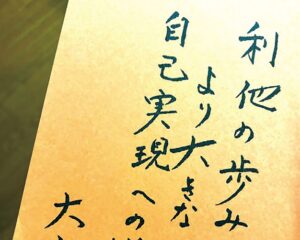

こうして商売が軌道に乗り始めたとき、太七さんは一編の詩に出会う。住友グループの中興の祖、田中良夫さんの「私の願い」だ。

「一隅を照らすものでわたしはありたい わたしのうけもつ一隅がどんなにちいさい みじめなはかないものであっても わるびれずひるまず いつもほのかに照らしていきたい」

梶谷さんから教えられた商いの基本と共に、この詩を豆腐づくりの戒めとして励む橋本夫妻。一口食べると、じんわりと幸せが満ちていく安心堂白雪姫の豆腐のおいしさは、二人の人柄の反映にほかならない。

(商い未来研究所・笹井清範)