2022年4月1日、プラスチック資源循環促進法が施行され、コンビニなどで無料配布されていたプラスチック製のフォークなどが有料化されたり、環境配慮型の製品設計が促進されたりと、私たちの生活の中でごみを資源として捉え循環させようとする動きが増えてきました。容器包装リサイクル法(以下、「容リ法」という)は、私たちの日常生活の中で家庭ごみとして出される使用済みの容器や包装に関する身近なものを対象としている法律ですが、その認知度は高いとはいえない状況です。本稿では容リ法の解説や容器包装がどのようにリサイクルされているかについて、3回に分けて解説します。

容リ法の制定の背景と成果

容リ法は1995(平成7)年に制定され、97年にガラスびんおよびPETボトルについて施行、2000年に紙製容器包装とプラスチック製容器包装まで拡大し、4素材を対象に完全施行されました。当時は大量生産・大量消費の時代といわれ、一般廃棄物(家庭から排出されるごみ)の最終処分場がわずか8・5年で満杯になってしまうという事態に直面していました。一般廃棄物のうち容器包装のごみは容積比で約6割、重量比で約2割を占めており、減量化と再資源化を目指して容リ法が制定されました。

容リ法の施行後、一般廃棄物の最終処分量は減少傾向が続いており、最終処分場の残余年数は20(令和2)年度には22・4年に増加しました。また、一般廃棄物のリサイクル率も1995年度に9・8%であったものが、2020年度には20%と改善されました。

その他、事業者による容器包装の軽量化の取り組み、小売業におけるレジ袋などの排出抑制の取り組み、消費者および市町村における容器包装廃棄物の分別収集の取り組みなどの進展も成果として挙げられるでしょう。

容リ法の特徴

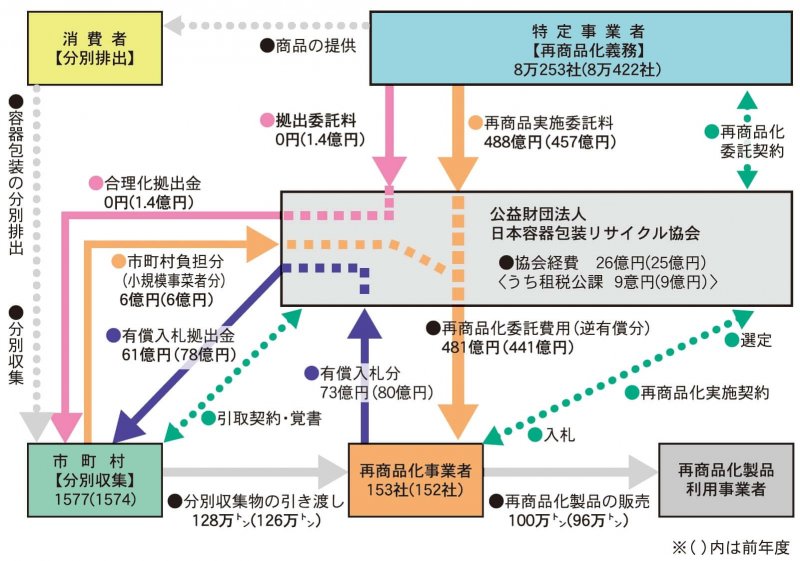

容リ法の最大の特徴は、日本で最初にEPR(拡大生産者責任)を導入した法律だということです。家庭ごみの処理・処分については、それまで市町村の固有事務としてその役割・負担は全面的に市町村に依存していました。しかし、廃棄物の処理には膨大な費用がかかります。そこで、容リ法では、これまでの責任分担をあらためて見直し、市町村が収集した後の再商品化(=リサイクル)については、容器包装を利用・製造している事業者に再商品化の義務を課すことにしました。消費者は分別排出、市町村は分別収集、特定事業者(容器の製造事業者・商品の供給に容器包装を利用する事業者。輸入業者を含む。小規模事業者を除く)は再商品化を行うという役割分担です。

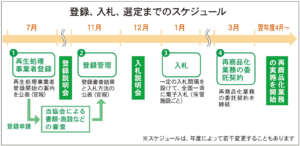

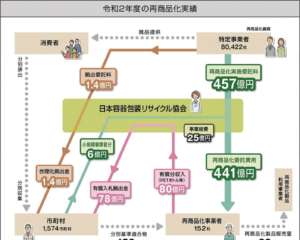

特定事業者には容器包装の種類(ガラスびん、紙製容器包装、PETボトル、プラスチック製容器包装)ごとに利用・製造した量に応じて再商品化する義務が課せられましたが、特定事業者自らが再商品化することは現実的には難しいため、指定法人に委託して再商品化義務を果たすことが可能となりました。その指定法人が「日本容器包装リサイクル協会」(以下、「容リ協会」という)です。特定事業者は再商品化委託料金(再商品実施委託料と拠出委託料)を支払うことにより再商品化をしたものと見なされます。21年度、容リ協会が再商品化義務履行を代行した特定事業者数は8万253社、再商品化実施委託料488億円を受託し、1577市町村から約128万トンの分別基準適合物を引き取り、153社の再商品化事業者により再商品化された製品約100万トンがそれを利用する事業者に販売されました。

(公益財団法人日本容器包装リサイクル協会・駒ヶ嶺充)