円の大きさを見よ

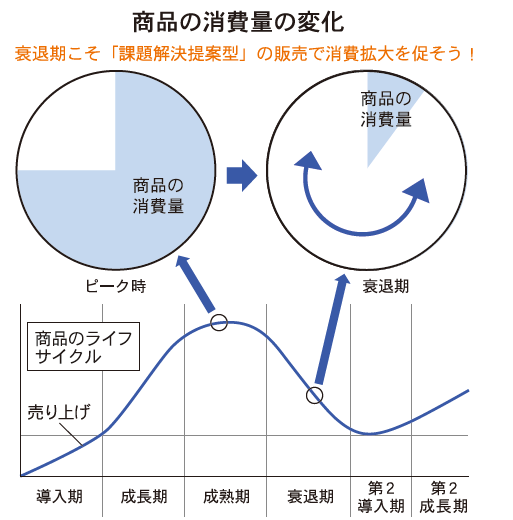

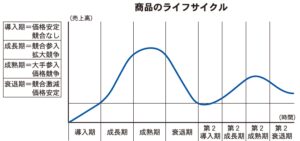

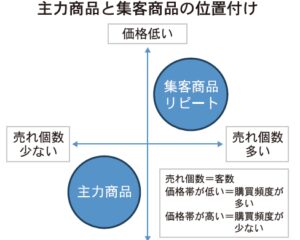

前回(会議所ニュース5月21日号)話したライフサイクルは、商品を時系列で捉える考え方だ。続く今回は、商品を空間軸から捉える考え方を解説しよう。

図を見てほしい。左の円はその商品が地域で一番よく売れているピーク時の円。右は衰退期の円だ。それぞれ青い部分はその商品の消費量を表している。

大抵の人は図を見て、「4分の3からこんなに減った」と、青い部分の変化にフォーカスする。そして「別の商品を扱おう」と考える。

地域一番店商法ではそうは考えたくない。真に見るべきは円の大きさだ。円の大きさ即ち商圏人口は、ピーク時と比べて変わったのか? 人口そのものは同じか、微減程度ではないだろうか。

であれば、皆さんが採るべき道は一つ。買っていない人に買ってもらえばいいんだよ。

地域の事情に精通

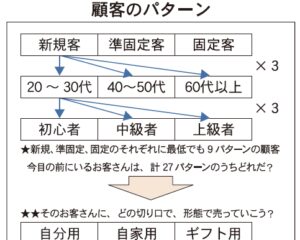

ただし、買っていない人たちに買ってもらう場合はピーク時と同じ売り方をしていては駄目。そこで商品のプロである皆さんの強みが生きてくる。どういうことか。

具体例で説明しよう。サトーカメラ(栃木県宇都宮市)は県内に商圏エリアを絞っている。地域に密着するのは地域の事情に精通した売り方をするためだ。

例えば、地域の保護者に向けて、「小学校の運動会でカメラをお使いの場合、A小学校は校庭が広いから、お子さんを撮るレンズは最低300ミリは必要ですよ」とか、「B小学校のトラックは東西に長いから、西日の影響を考えると徒競走のゴールの瞬間を撮るにはここから狙うのがベストですよ」というようなことを教えながら接客していたら、今までカメラを特段欲しいとも思わなかった人が買ってくれた。

この話を私から聞いた石川県のランドセル専門店は、このように「地域情報を参考にして売り方を工夫する」という発想で、来店した保護者にお子さんがどの小学校に入学するか聞いて、「C小学校でしたら、机のランドセルを掛けるフックが大きめだから、このメーカーのランドセルがお薦めです」という売り方でお客さんに支持されている。

未知のカスタマー

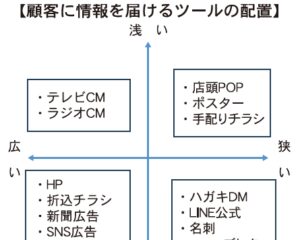

店主が商品のプロであり、かつ、地域の事情に精通しているからこそ、細やかなコミュニケーションが取れる。逆に言えば、標準的で画一的な売り方で売れる客以外を相手にするのは非効率と判断するチェーンストアには、この売り方は絶対まねできない。

そもそもチェーンストアとは、単品のマーケットシェアは最大10%で良しとし、それを超えると非効率と考え、ラインロビング(扱っていなかった商品群を取り扱い、他業態からシェアをとること)で部門を増やし、ワンストップショッピングの利便性を追求する店のことだ。だから「開いてて良かった」の問題解決型であるのに対し、地域一番店商法は「まだ見ぬカスタマー」の存在を知り、そこに向けた切り口で展開し、課題解決提案型の販売をすることを目指す。それがマーケットをつくることになるのだ。

(サトーカメラ株式会社代表取締役副社長・商業経営コンサルタント・佐藤勝人)