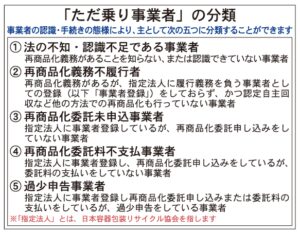

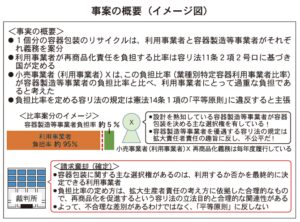

容器包装リサイクル法(以下「容リ法」)においては、特定事業者に対し再商品化義務が課せられており(容リ法第11条から第13条)、主に指定法人(日本容器包装リサイクル協会)への再商品化委託申し込みを行い、委託料を支払う方法により義務が履行されています。

今回は、容リ法におけるリサイクル、「再商品化」とは何かについて解説したいと思います。

リサイクルの定義は主に再商品化すること

一般的にリサイクルとは、ごみなどの廃棄物や不用品を、原材料やエネルギー源として有効に利用することをいいます。廃棄物処理法やリサイクル関連法令では、再生利用、再資源化などとも表記され、使用済み製品を回収すること、リサイクル技術や装置を開発すること、ごみを正しく分別することもリサイクルに含まれるとされます。

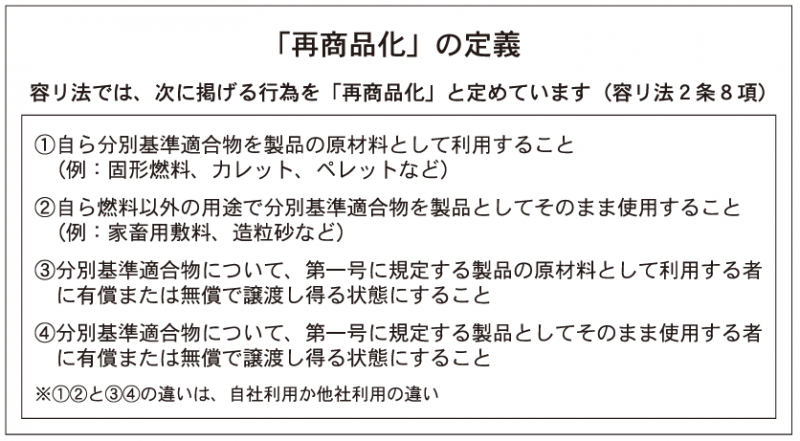

容リ法におけるリサイクルとは主に「再商品化」をすることをいい、一般的なリサイクルの定義よりも範囲が限定されています。ここでいう「再商品化」とは、分別収集された容器包装廃棄物について、①製品の原材料として自社利用する、②製品としてそのまま自社で使用する、③製品の原材料として他社に引き渡せる状態にする、④製品としてそのまま他社に引き渡せる状態にすることをいいます(図参照)。

再商品化義務は指定法人を通じて履行

そのため、一般的なリサイクルの手法として挙げられる、自主回収をしたり、リサイクルに適した素材を開発するなどの行為だけでは、再商品化義務を履行したことにはならないため、指定法人を利用するルートなどを通して義務を履行する必要が生じます(義務履行方法の細部については「解説容リ法 容リ法って何だろう?」第5回記事をご覧ください。下記URLを参照)。

このように、容リ法においては、「再商品化」の定義を定め、行為を限定することにより、分別収集された容器包装廃棄物を確実に再商品化製品として循環させ、廃棄物の適正な処理および資源の有効利用を確保する機能が果たされているものと考えられます。

再商品化義務履行方法の詳細はこちら

https://www.jcpra.or.jp/Portals/0/resource/association/article/r4/220821_2738_05k_03.pdf

公益財団法人 日本容器包装リサイクル協会▶https://www.jcpra.or.jp/