日本の林業の衰退が叫ばれて久しい。だが、再生・復活への新たな光も見えてきている。国産材ならではの良さにこだわり、地元の国産材を使うことで地域に貢献している企業、新たな国産材の需要を掘り起こそうと広域連携で活動している地域などだ。林業復活に向けた取り組みを追った。

総論 解決すべき課題は多いが再生は十分可能

宮林 茂幸氏/東京農業大学教授 農学博士

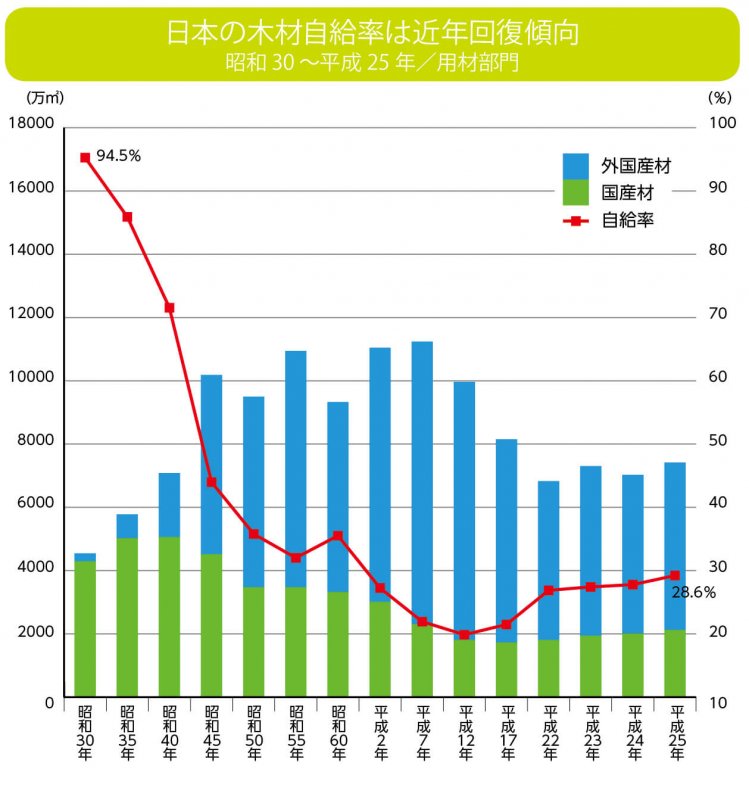

農林水産省は森林・林業再生に向け平成21年12月、「森林・林業再生プラン」を策定した。路網(林道・作業道・作業路)整備や人材育成などを集中的に行い、10年以内に輸入材に勝てる国内林業の基盤を確立する。これにより、社会構造を「コンクリート社会から木の社会」に転換。具体的な目標に「木材自給率50%」を掲げた。再生に向けた動きが本格化している林業の現状と新たな取り組みを東京農業大学教授の宮林茂幸さんに聞いた。

森をつくることが大切

26年度の『森林・林業白書』によれば、20%前後で推移していた木材自給率はプラン策定以降、3割弱の水準(25年28・6%)まで引き上げられた。宮林さんは、自給率が着実に上がっていることを評価する一方で「森林の育て方・使い方を間違えているのではないか」と指摘する。国連食糧農業機関(FOA)のデータによると、日本の国土に占める森林率は68・5%と高く、先進国ではフィンランド、スウェーデンに次いで3位だ。

「日本の森林面積は約2500万ha。その4割に相当する1000万haがスギ、ヒノキなど針葉樹を中心とする人工林です。過去40年間、森林面積はほとんど変わっていませんが、昭和30〜40年代の拡大造林により、材積(樹木の体積)は18億㎥から46億㎥へ増えています。特に、90年代に入って天然林に比べて人工林の割合が大きくなっています。ところが材価は下がる一方なのです。だから、切っても採算に合わなくなってしまいました。そのせいで森が放置され、荒れてしまっているのです」

切り出された木材は品質により梁(はり)などの構造材に使うA材、集成材として使うB材、チップや木質ボードになるC材に分類され、使い道の無いものはD材(林地残材)として森に残される。山が荒れればA材にならない質の悪い木が増える。また、伐採や搬出などのコストを抑えるために切らないケースもあり問題だ。切りやすく搬出しやすい場所の木ばかりが伐採されているせいで森のバランスが崩れているのだ。

「ノルウェーでは毎年生長量だけ伐採し、その天然更新を基本とし、必要に応じて植林しています。だから若い木から高齢の木まで満遍なく存在する持続可能な林をつくっている。しかし、日本の森林は齢級(5年をひとくくりにした林齢)がかつての木材増産計画など木材の過採政策の影響で7齢級から10齢級に偏っていて、そこばかり切っている状況です。木は切れていますが、森をつくることはできていない。大事なことは森をつくることの方です。この状況は変えていかなければなりません」

これを改善するため、宮林さんは次のように提案する。「奥山・岳・峰は水源涵養(かんよう)のために整備し、一部を構造材として切り出す」「中山間地域(平野の外縁部から山間地)は燃料に使う木を切り、質の良い材が出たら構造材に回す」。その一方で「経済林としては400万〜500万haを積極的に造成する」などの森づくりを考えた計画的な植林・長期的な視点が重要なのだ。

起爆剤は木質バイオマス

近年は木を燃やすことによってエネルギーを得る「木質バイオマス」利用が普及し始めた。しかし、これが原因で新たな課題も出てきている。燃料用としてのC材、D材の需要が急増。その値段が上がり、住宅着工件数の減少から需要が伸びないA材の値段に近づいているのだ。このため、A材まで燃料用に回される可能性が高まっており、大手製材業者の中には、森林所有者にA材の買取価格保証をする例も出始めているという。

こうした問題はあるものの、木質バイオマスは地域発展の救世主になると考える関係者も多い。製材工場などから発生する〝樹皮〟や〝のこ屑〟、D材などを有効活用して発電や熱利用ができるからだ。

宮林さんが代表を務める農山村支援センターでは今年3月、「再生可能エネルギーを活用した地域活性化の手引き」をまとめた。「発電」と「熱利用」ではエネルギー効率の違いに加え、装置の規模、燃料利用量も全く異なる。発電事業は森林整備を大きく進展させ、新たな収入源となり、雇用関連産業への波及効果が大きい反面、導入・維持コストの負担が重くのしかかる。また、事前に大規模な燃料供給体制の構築も必要だ。さらに発電にはFIT(固定価格買取制度)が利用できるとはいえ、今後も制度が存続するのか、制度終了後に起こる他の発電所との価格競争に勝てるのかという課題がある。

その一方で、熱利用は段階的な設備の導入と、それに合わせた供給体制を構築すれば良いものの、規模は小さく経済効果は限定的。需要創出が課題だ。このように発電と熱利用では地域にかかる負担が大きく異なる。そのため、宮林さんは自治体などから相談されるたびに「導入時には慎重な上にも慎重に検討した方が良いとアドバイスをしている」とのことだ。

地域の実情に合ったグランドデザインを描いてほしい

木質バイオマス施設は単独で存在させるのではなく、地域全体の森林利用のデザインを描いて、その一つの構成要素に組み込むことが望ましい。そのデザインは地域の事情によって異なる。また、雇用を伴う持続可能なものにしていくことが非常に重要。そのままコピーはできないが、先行事例は参考になるはずだ。一つの成功例を見てみよう。

東京農業大学と清水建設は「グリーンバリュープログラム」と呼ばれる共同研究活動を行っており、その対象に群馬県川場村を選んだ。24年2月、三者間で「元気なふるさとづくり協定」を締結。協定には「環境保全と経済性の両立」「地場産業の創出」「エネルギーの地産地消」「CO2クレジット(排出権)の創出」などを可能にする事業モデルの実現がうたわれている。この協定に基づき、産・官・学連携による木材コンビナートの仕組みづくりの検討が始まった。その結果、第一ステップとして27年度から国・県の補助を受けた木材製材施設の整備事業をスタートさせ、28年度から操業に入ることが決まった。製材事業については当初2、3人の雇用を予定しており、稼働率の向上とともに雇用の増大や専門分野の技術者の育成に努めていくという。

軌道に乗れば第二ステップへ移行し、製材施設から排出される製材端材や剪定(せんてい)枝などを活用して木質バイオマスエネルギー利用を考える。ボイラーで発生する熱エネルギーを農産物の温室栽培に使う。これを利用して野菜が不足する冬期に村内の道の駅「田園プラザ」や学校給食、村内宿泊施設などに供給する栽培システムを構築する。ここでも新たな雇用創出に期待が懸かっている。木質バイオマス発電については、発電に関する技術開発や熱エネルギー利用の様子を見ながら採算の可能性があれば検討することとしている。

木材コンビナートで生産される木材は、村と34年間の交流がある東京都世田谷区に住宅資材として活用してもらう。また、住宅を建てる工務店も村から派遣する計画という。「世田谷区の住宅着工戸数は年間約2万戸。そのうちの5棟分の需要が獲得できれば採算がとれます」(宮林さん)

その代わり世田谷区は森林整備とバイオマス発電で生まれるクレジットが利用できるため、区の排出量削減目標に役立つ仕掛けだ。さらに清水建設は、CO2クレジットの創出ノウハウを提供するとともに、今後創出されるクレジットを事業活動に活用することでCSV(社会と企業の両方に価値を生み出す取り組み)を追求する。企業としても新しい試みだ。

人材育成が急務

企業と地域の連携としてはトンボ学生服と岡山県真庭市の例もある。トンボ学生服は里山保全活動と水田ビオトープを活用した生物多様性保全活動を行う「トンボの里プロジェクト」に参加し、クレジット売買のみならず、CSR(社会貢献)や社員の環境保全意識の向上を目指している。

このように再生に向けたさまざまな活動が始まっているが、「事業のまとめ役となる人材が足りない」と宮林さんは指摘する。そこで宮林さん自身も大学の人材教育プログラム「多摩川源流大学」などを活用して人材育成に努めている。

まだまだ解決すべき課題は山積みだ。しかし、日本の豊かな森林資源の活用が始まり、新たな方向性が見えてきたことは間違いない。森林・林業は必ず復活するはずだ。