紫式部が主人公のNHK大河ドラマ『光る君へ』。ドラマを印象づける、平安かなの題字を揮毫(きごう)したのが書道家の根本知さんだ。出演者の書道指導も担当し、登場人物の人柄が伝わる書をサポートする。ドラマを機に注目される平安かなだが、実は書道家でも探究する人は極めて少ない。その中でかな文字の魅力を広めようと、根本さんは何でもやった。

お年玉で買ったのは木彫りの大黒様

根本知さんが、初めてかな文字を目にしたのは中学2年生の頃、家庭教師が所持するものだった。 「きれいな紙に細い字がゆらめいていて、美しい絵みたいだなと思いました。先生に『これは習字?』と尋ねると『違うよ、書道だよ』と言うのです」

意味が分からず困惑したと笑う根本さん。それもそのはず、根本さんは小学1年生から近所の習字教室に通い、中学生になると生徒会の書記を務め、体育祭や文化祭の看板や横断幕の文字を担当するほど、習字のうまさに定評があった。絵を描くこともマンガを読むのも好きだったというが、小学5年生の時にお年玉3万円で買い求めたのは「木彫りの大黒様」という、古風な一面も持ち合わせていた。 「鳥獣戯画に魅せられるような子どもでした。ですから、かな文字を目にして、書いてみないかと言われたら『やる』の一択だったわけです」と言う。だが、共感してくれる友人もなく、かな書道で使う紙は、習字の和紙を加工した高価な料紙で、もろもろ費用がかかった。 「当然、親は消極的でしたが、『私の年金を使いなさい』と言って背中を押してくれたのが祖母でした」

日本初の書道学科が大東文化大学に設置されると聞いて、付属高校へ進学。書道部に入部し、内部推薦で同大学に進んだ。「毎日書道会」で10年連続入選するなど、書の道を順風満帆に進んだかのように見える。だが、書道においても漢字が主流で、かな文字好きの根本さんはなかなか共感されなかった。

本阿弥光悦の書に触れて書道の奥深さを痛感

「それでなくても書道家として生計を立てるのは狭き門です。志したのは当初から高校教師でした」

大学院に進んだのも、教職免許でも専修免許というインセンティブを得ることが目的だったという。実際、根本さんは中、高校生を対象とした国語の塾講師のバイト経験も長く、22歳からは小学生対象の書道教室を経営していた。だが、大学院で考えが大きく変わる。 「大学院生の時に論文にまとめた本阿弥光悦の書との出合いは、大きなものでした。光悦の書を研究するためには、茶の湯、陶芸、日本画、宗教など日本文化や東洋思想を知らないと理解を深められません。大学院の2年間で、書道には多分野の知識が詰まっていることに気付かされました」

大学の主任講師から博士号取得を勧められ、書道を研究する道、つまり大学講師になろうと考えた。 「大学の先生たちが幸せそうだったこと、就職への関心が薄まっていたことも大きかったです」と笑う。

高校の専任教師にならず、複数の高校で国語の授業のみを担当した。自身の習字教室でも技術的な字の書き方だけではなく、哲学や文学、日本文化を教えたいと考えるようになる。教師が天職と思っていたが、30歳を過ぎてから、書道家としての道を歩もうと決意する。それも目指したのは展覧会に出展する書ではない。書道団体を脱退し、光悦を研究する中で知り合った茶の湯関連の人たちに声を掛けられ、巻紙を使った手紙の書き方や、床の間のしつらえなど、芸術ではなく生活に根差した書の在り方を教えていった。 「今まで研究してきた角度とは違う書の捉え方は新鮮でした。ペン字関連の本を出版したり、茶会の床の間を手掛けたり、私自身の強みにもなっていきました」

『光る君へ』の撮影現場で柔軟かつ細やかに対応

大東文化大学の非常勤講師を務めながら、書道教室の運営や書道関連の講座、ワークショップを開催し、活動の幅を広げる根本さん。2016年に初の個展を開催し、18年には時計ブランド「Grand Seiko」のリニューアルオープンに伴うイメージ作品を揮毫する。『方丈記』の冒頭文をアートのように見せた作品は、かな書道の可能性を引き出した。19年のニューヨークの個展『flow』など海外活動を通じて、現代アートではなく、東洋文化としての書と向き合いたいと考えるようになる。 「歴史に名を残した人、悟った人の書は、技術的なことを超越した、その人となりが伝わる味や趣がありますよね。『書道』はその人の生きた道であり、道は人間性であるという思いに至りました」

コロナ禍でも活動を止めることなく、友人らとウェブサイト「ひとうたの茶席」を開設し、ネット上での床の間創出に挑戦する。こうした活動を続ける中、NHKから連絡が入った。それが大河ドラマ『光る君へ』での書道指導の依頼だった。 「驚きましたが、これもご縁です。出演者の手の大きさや息遣い、リズム感などをくみ取って、一緒に文字をつくるように心掛けました。平安時代は、まだかな文字が完全に確立していたわけではないので、『安』からなる『あ』が書きにくかったら『阿』を基とした『あ』にするなど、臨機応変に手本を変えていきました。絵巻物を参考に、通常よりも長い筆を特注したり、平安かなを書くシーンでは撮られている角度を出演者に伝えたり、逆にかな文字の練習が報われるカメラアングルを提案することも結構あります」

俳優陣に筆や硯(すずり)、墨、料紙の成り立ち、職人の手仕事について伝えると、おのずと丁寧な扱いになり、所作としてにじみ出る。ストレスなく堂々と演じられる雰囲気、平安時代のリアリティーに心を砕く。

根本さんの経歴に加えて、こうした熱心な指導や歴史考証、小道具制作が高く評価されてか、題字の揮毫も担当することになる。繊細かつ流麗な題字は、さらっと書かれたような印象だが、なんと延べ800枚は書いて今の題字に決まったという。 「今の平仮名にどこまで近づけるのか、テレビは横長なので文字も横書きがいいのではないかなど、元来の平安かなと読みやすさの調整には時間がかかりました。でも、制作スタッフも俳優さんたちも、私の思い、考えをくんでくれて、これまで誰も分かってくれなかった〝かな〟の魅力を理解しようとしてくださいます。共感してくださる方々と仕事ができる。こんな幸せな1年はありません。今年で全て報われたとさえ感じています」

ドラマ効果で、かな文字を教えたい、習いたいという需要も増え、全国の習字教室を回り、講演活動もしたいと語る根本さん。テック企業からの講演オファーもあるそうで、AIやテクノロジーが急速に進む時代だからこそ、思想や文化、手仕事や人間性の大切さを書を通じて伝えていきたいと、思いは熱く広がっている。

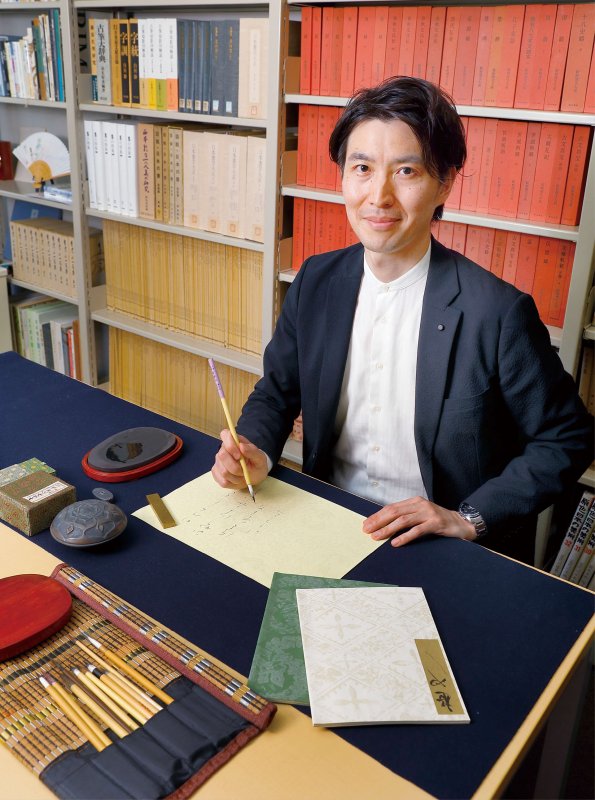

根本 知(ねもと・さとし)

書道家・書道学博士

1984年埼玉県越谷市生まれ。大東文化大学大学院博士課程修了、2013年博士号(書道学)を取得。同大学や放送大学、相模女子大学で非常勤講師として教える傍ら、18年腕時計ブランド「Grand Seiko」への作品提供、その翌年にNYで個展「flow」を開催。20年よりウェブサイト「ひとうたの茶席」で茶の湯につながる和歌の思想を解説、作品制作など、創作活動は多岐にわたる。24年、NHK大河ドラマ『光る君へ』の題字揮毫および書道指導。著書多数で近著に『平安かな書道入門:古筆の見方と学び方』(雄山閣)がある。現、立正大学特任講師