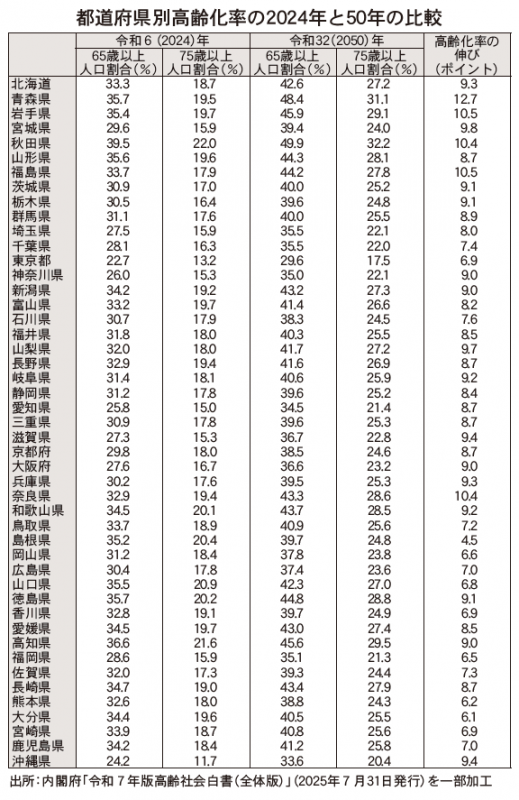

2026年、日本の商業環境は大きな曲がり角を迎える。内閣府「令和7年版高齢社会白書」によれば、全国の65歳以上人口比率24(令和6)年で29.1%、50(令和32)年には38.7%へ上昇する見通しだ。

高齢化の伸び幅が10ポイントを超える県もあり、すでに30%台後半に達する地域も少なくない。この人口構造の変化は、購買行動を「遠く」から「近く」へ、そして「広く」から「深く」へと確実に変えていく。この購買行動の変化への対応は待ったなしといっていい。

誰の暮らしを支える店になるか

人口が減り高齢化が進むと、商圏は自然に狭まる。しかし、これは悲観すべき現象ではない。むしろ顧客の生活導線が短くなることで〝実需がどこにあるかがはっきり見える〟ようになるからだ。

今後の地域商業にとって重要なのは、広域の競争ではなく、生活圏に根付く深い関係づくりになる。ここに「小商圏深耕」の意義がある。

表を見ると、24年時点で高齢化率(65歳以上人口割合)33~35%を超える県が並び、50年には40%近くに達する地域が全国に広がる。これはつまり、「移動手段を持ちにくい」「近場で買い物したい」生活者が確実に増えるということだ。

商圏の定義も変わる。かつて「車で15分」が当たり前だった商圏は「徒歩10分」「自転車圏」へと収れんする。住宅地や商店街の店はこの変化を脅威として受け取るのではなく、むしろ〝地域の必然〟をつかむ機会として捉える必要がある。

重要なのは、誰のどんな生活を支えているかを明確にすることだ。例えば、ある地方都市の鮮魚店では「その日の食卓に必要な3品」を中心に売場を編集し、近隣の高齢世帯には必ず一言声をかける取り組みを続けている。商圏は徒歩500メートル圏内だが、年間購買回数はチェーン店を上回り、粗利も安定している。これは、生活導線の中で〝買いに行く理由がある店〟として位置付いているからだ。

人口減少期の商店に求められるのは、「生活の課題を解決する店」になることだ。商品の良さだけでなく、店がどれだけ生活の負担を減らせるか。その視点に立つことで、小商圏深耕の方向性がよりはっきりと見えてくる。

近距離評価を生む店をつくれ

小商圏深耕を支える最大の武器は、近距離で生まれるクチコミだ。SNSでの広い拡散よりも、徒歩圏に住む生活者同士の会話は信頼性が高く、購買行動を強力に促す。「あの店の接客が良くなった」「今日のお薦めがおいしかった」この一言が、商圏500メートルの中で確実に広がる。

クチコミを自然に生むために、店が取り組むべきことは三つある。

(1)店の〝顔〟をはっきりさせる

何を大事にし、なぜこの店を営むのか。店主の思いが見える店は、他者に紹介しやすい。顧客は〝人となりが見える店〟を語りたくなる。

(2)顧客が語れる材料を用意する

地元食材の理由、商品の長持ちする根拠など、顧客が説明できる情報があるとクチコミは加速する。

(3)小さな改善を積み重ねる

POPの更新、レジ導線の改善、季節ごとの提案など、こまめな変化は「この店は前向きだ」という評価につながる。

〝見える市場〟に経営資源を集中

徒歩圏のクチコミは、距離が近いほど速く、強く伝播する。だから地域で勝つ店は、クチコミの土台を毎日の商いの中で育てている。 誤解してはならないのは、小商圏深耕とは〝商圏を狭める戦略〟ではないということだ。むしろ、高齢化によって鮮明になった「見える市場」に集中する戦略である。表が示す通り、50年には65歳以上が4割近い自治体が増える。つまり、生活導線は固定化し、移動距離は短くなる。

住宅街のパン屋、商店街の衣料品店、地元食材の青果店、地域密着――ドラッグストアこうした店こそ小商圏深耕の恩恵を受ける。必要なのは、遠くに手を伸ばすことではなく、店の半径500㍍に暮らす生活者への理解を深めることだ。

広域競争で勝つ時代は終わり、生活圏の深掘りで勝つ時代が始まる。人口が減っても市場は消えない。むしろ小さくなりながら鮮明になり、そこにこそ商機が生まれる。

顧客が今日も明日も通いたくなる店は、遠くではなく、半径500メートルの暮らしの中に支えられている。2026年、小商圏深耕は地域の商店にとって最大の成長戦略となる。