中国経済は上向きか、下向きか、分かりにくい状況が続いているが、庶民消費は明らかに大きな転換点に差し掛かっている。注目すべきは即席麺とビールだ。

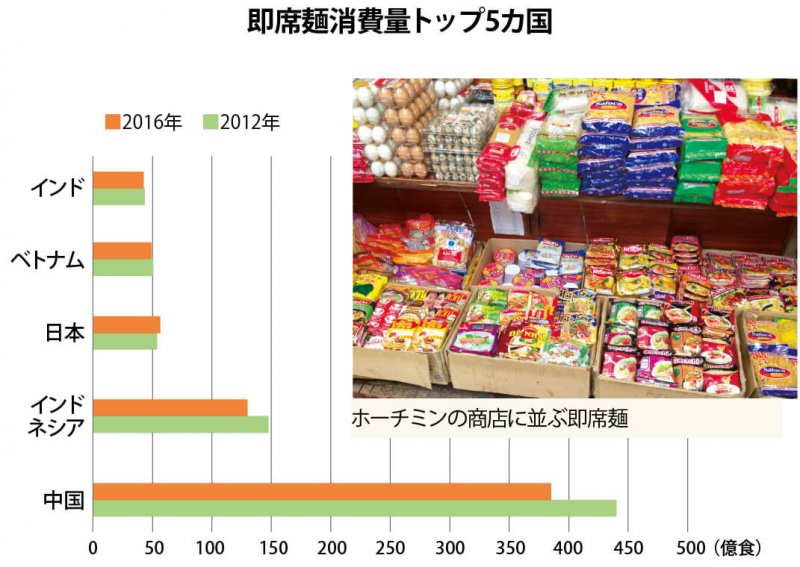

世界ラーメン協会によると、2016年の中国の即席麺の消費量は385・2億食と前年比4・7%減。3年連続のマイナスで、ピークだった13年に比べると、2割近くも減った。確かに最近、駅や空港、観光地などで、買い求めたカップ麺に給湯器でお湯を注ぎ、かき込む中国の庶民の姿をあまり見かけなくなった。即席麺は最も割安な食事であることを考えれば、庶民の消費水準がステップを一段上がったことがうかがえる。

庶民のアルコール飲料の代表格のビールも消費が落ちている。15年の中国のビール消費量は前年比3・9%減。こちらも3年連続のマイナスだ。中国のビール市場は米国の2倍、世界の24%を占め、過去20年で急成長したが、庶民のビール離れが本格的に始まっている。中国のビール自体は品質、管理ともに水準は向上し、プレミアム系の商品も出ているが、どうも中国人には響いていないようだ。

消費減退の理由を探れば、一つは「健康志向」が浮かび上がる。中国では即席麺は依然としてフライ麺が中心で、油の摂取を減らそうと、即席麺離れが起きている。ビールも糖分、プリン体の過剰摂取を気にする中年男性が量を抑えている。

とすれば、日本企業の出番といえるだろう。日本の即席麺はノンフライ麺が中心で、味もご当地ラーメン、有名店シリーズなど多彩でハイレベル。ビールもプレミアムビールの味は世界トップクラスといって間違いない。中国市場には日本のビール各社は早くから進出したが、今は存在感が薄れた。量的拡大のステージで地場メーカーにふるい落とされた感があるが、今こそリベンジの時。韓国市場で過去3、4年の間に日本のビールが売り上げを急激に伸ばしたことから類推すれば、中国市場で日本の庶民向けの「プチ贅沢(ぜいたく)」「健康志向」の商品は新たな需要期を迎えている。即席麺、ビールほどの大型商品でなくとも、同じキーワードにかかってくる庶民向け商品は多い。

東南アジアでの傾向はバラバラだ。即席麺ではインドネシア、ベトナムが中国同様に13年から3年連続して消費量が減少した。だが、タイ、マレーシア、フィリピンでは着実に増えている。ただ、いずれ中国と同じ消費志向が現れてくる可能性は高い。ビジネスの鉱脈は露頭を見つけることが大切だ。