お役立ちコラム

「下町育ちの再建王」の経営指南 ツキの原理を意識する

一年が過ぎるのはアッという間です。今年はツキの原理を意識して、仕事に役立ててみませんか。

真壁昭夫の経済底流を読み解く わが国経済の現状と希望の光

わが国経済の地位低下になかなか歯止めがかからない。昨年12月、内閣府は、2022年のわが国の一人当たりの名目GDPは経済協力開発機構(OECD)加盟国...

2024年4月1日号 神田玲子

本年1月、「人口戦略会議」が人口減少問題に国を挙げて取り組むべきと提言した。その中の指摘にあるように、「子育て期」の環境整備が必要である...

商いの心と技 vol.42 情熱がまちを変える

福岡県久留米市、JR久留米駅近くにある「あきない通り」は、かつては「問屋街」と呼ばれ、繊維卸街として九州一の繁栄を誇っていた。しかし、時...

自慢の逸品 銘醸地の酒をアピール 人気商品の常設販売決定

伊丹商工会議所は、日本遺産に認定された銘醸地・伊丹の酒をアピールしようと、さまざまな銘柄をそろえて出品した。江戸時代に濁り酒(どぶろく)...

今日から始める“大人”健康生活 Vol.3 QOLの新常識③ 自律神経のバランスを保つには

よく耳にする自律神経とは、全身のほとんどの器官をコントロールしている司令官のような存在です。名前の通り、私たちの意思に関係なく自律的に働...

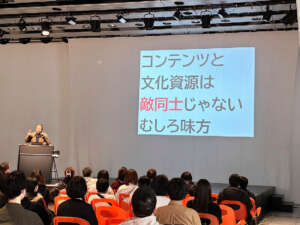

ゾンビ先生のコンテンツツーリズムの現場から File No.02 Location 宮城・せんだいメディアテーク 「文化コンテンツ創出の場」仙台の可能性

2023年11月26日、ゾンビ先生は「せんだいメディアテーク」にいた。仙台市文化芸術推進基本計画策定に向けたシンポジウム「文化コンテンツが創り出...

自慢の逸品 地域資源を活用した逸品紹介 特産の枝豆、若ごぼうなど材料に

八尾商工会議所は、地域資源を活用した優れた商品として選定された「八尾コレクション」2022年受賞商品の中からグランプリ受賞の「八尾河内音頭枝...

もらってうれしい大人の手土産 コラーゲンたっぷり、濃厚な味わい「フカヒレステーキ」

太平洋に面した宮城県最北のまち・気仙沼。カツオやマグロ、サンマなどの水揚げが多い日本を代表する漁港の一つがあり、サメの産地としても世界的...

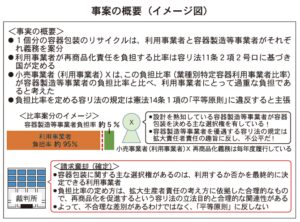

詳しく知りたい!容リ法 〈第9回〉再商品化の費用負担

今回は、容器包装リサイクル法(容リ法)の規定する再商品化の費用負担について合憲性が問われた裁判例(東京地判平成20年5月21日)を紹介します。

コラム石垣 2024年3月21号 中山文麿

イスラエルのガンツ前国防相は、イスラム教の断食月(ラマダン)が始まる3月10日までにハマスがイスラエル人の人質全員を解放しなければ、エジプ...

中小企業のセキュリティー対策 vol.84 内部不正が経営に影響

近年、従業員や業務委託先などによって組織の情報が漏えいする内部不正の事案が増えている。雇用や人材の流動化に伴い、転職前後に転職元の従業員...

アジアの風〜ビジネスの先を読む〜 アジアに広がる暗雲

2022年2月にロシアがウクライナに侵攻し、23年10月にはガザ地区を舞台にパレスチナ対イスラエルの衝突が再燃した。あまり物騒な予想は語りた...

こんなときどうする会社の法律Q&A 【今月のテーマ】競合メーカーとの共同配送と独占禁止法

Q 当社は、商品配送の効率化のため、競合メーカーとの間で、遠隔の地域に所在する卸売業者への配送を共同化することを検討しております。このよう...

経営トレンド豆知識 vol.32 常にブラッシュアップを

全国の自治体、商工会、地方銀行が力を合わせ、地方の食・工芸・雑貨・観光を全国・世界レベルのヒット企画に育てる「にっぽんの宝物」プロジェク...

コラム石垣 2024年3月11日号 中村恒夫

自治体の首長の多くは選挙で勝利した後「地域の産業振興」を目標に掲げる。ただ事前の公約で大枠の政策は表明しても、具体策は乏しいケースが大半...

「下町育ちの再建王」の経営指南 社長の最大の役割(2)

昨年12月号のコラムに、『社長の最大の役割(1)』として、「①社長に課せられた役割を自覚せよ」、「②トップがすべきは、先を読むこと、決めるこ...

真壁昭夫の経済底流を読み解く AIの利用拡大とわが国半導体産業復活のチャンス

現在、世界中でAI(人工知能)が注目を集めている。今後、AIを使った文章作成や情報解析など、広範囲な用途が見込める。数年後には、私たちの日常...

コラム石垣 2024年3月1日号 丁野朗

地域は自らのレガシーを失いかけている。その再生と創造はまさに今日の大きな課題である

商いの心と技 vol.41 直心の交わり

直心の交わり――若い店主から返ってきた言葉は、私の想定を超えるものだった。「じきしんのまじわり」とは、茶聖と言われた商人、千利休が遺した茶...