先が読みにくいといわれる現代において規模は小さいながらも従来のビジネスモデルから飛び出し、新たな分野や市場に挑み、成功を収めつつある企業がある。今号はこうした企業の取り組みを紹介する。

企業のチャレンジに必要なもの

コンサルティング・シスト 代表 伊藤慎悟

企業は生き物である。何もせず、同じ場所にじっとしていれば、やがて餌が底を突き、徐々に衰えていくだろう。常に前を向く力が必要なのだ。では、企業が新たな分野・新市場への進出を果たそうとするとき、経営者には何が求められるのだろうか? 多くの中小企業の相談に乗り、全国各地のセミナーでも活躍中のビジネスコンサルタントの伊藤慎悟さんに話を伺った。

社長のビジョンを示しチーム力を結集する

以前は岐阜県の各務原商工会議所に16年間勤務し、創業や経営革新の支援などを担当していました。独立してからもうすぐ6年になりますが、私の業務の中心となっているのが、「経営戦略」をテーマにした仕事です。その際に私が使っているツールが、中小企業診断士の資格を取得する際に学んだ「戦略マップ」(次頁表)という分かりやすく経営戦略を描くためのものです。もともと、「バランス・スコアカード」という業務評価システムで使われているものの一つです。正直、当時の私にはバランス・スコアカード全体を理解するのは難しかったのですが、この戦略マップを使えば、誰でも簡単に経営戦略を理解できそうだと感じました。現在では、セミナーや個別相談などのさまざまな機会で経営者の方と一緒に戦略マップをつくっています。

世の中が右肩上がりだった時代は、経営戦略など無くても一生懸命やっていれば仕事に困ることは少なかったかもしれません。でも、そんな時代はもうはるか昔の出来事です。現在のように自社を取り巻く環境が変化しやすい時代では、経営者には、現状をよく把握したうえで、自社が目指す目標とそれを達成するための手段や手法を考えて実行していくことが求められています。

また創業社長が引退時期を迎え、世代交代が行われている会社では、後継者がカリスマ性を持ってぐいぐい会社を引っ張っていくことが難しくなります。次世代の経営者には、幹部社員やリーダーたちと協力しながら、社員の力を結集し、チーム力で業績を伸ばしていくことが求められるのではないかと思います。そのためには、全社員が会社の目標や戦略を理解し、その実現のためにどんな役割を果たせばいいのかを、一人一人が考えて行動することが必要です。そのためにも「経営戦略」という形で会社が目指す目標や方向性を示すことも必要ですし、時には一緒になって考えていくことも要るでしょう。

目標を実現するための成功率を高める

余談になりますが、少し前にサッカー日本代表・本田圭佑選手がプロデュースした「夢ノート」が話題になっていました。私も興味があって、自分の子どものために買ってみたのですが、ノートの1頁目に書かれているのは、「自分が叶えたい夢」と、その夢を実現するために、「いつまでに何をするのか」と期限を決めて書き出していくことでした。子どもの夢を叶える方法も会社の経営戦略も、目標を実現するという原理原則は同じなのだと思います。

経営者の中には、目標や経営戦略なんて無くてもうまくいったという方もいらっしゃいますが、私たちは成功の可能性を高めるための支援をします。目標のある会社と目標が無い会社、目標を実現するための経営戦略を持っている会社と持っていない会社では、どちらの成功する確率が高いかは自明ではないでしょうか。

今春、日本商工会議所が公募した「小規模事業者持続化補助金」の申請書も、その中心は、「自社の経営計画書」を作成することでした。経営計画書をつくるということは、自社の数年後の目標を設定し、そのためにいつまでに何をするか、戦略やスケジュールを決めていくということです。今回は補助金獲得のためとはいえ、日本全国で多くの小規模事業者が経営計画書をつくりました。補助金なので採択される企業の数には限りがあるものの、小規模事業者が一度でも自社の将来の目標を考え、そのための戦略を考える機会を得たこと自体がとても尊い経験ですし、目標の実現可能性を高めるきっかけになったのではないかと思います。

私が講師をさせていただく経営戦略をテーマにしたセミナーでは、受講者に戦略マップをつくっていただいています。その中でテレビやDVDなどで紹介されている成功企業の取り組みを戦略マップでつくってもらうこともしています。セミナーの回数にもよりますが、成功している企業の取り組みを何度も繰り返し戦略マップに描いていると、受講者は、次第にうまくいっている会社にはうまくいく仕組みがあるということに気付きます。成功企業は偶然ではなく、うまくいくべくして成功しているということを理解するわけです。こうしたことを経営者自らが気付くことで自社がうまくいく仕組みづくり、「経営戦略」の必要性に気付いてほしいと願っています。

実現したいという思いの強さが大切

ここまで会社としての目標を持つこと、そのための経営戦略をつくることの必要性についてお話してきましたが、それらを実現する上で私自身が一番大切だと思っていることは、「経営者自身が本当に実現したいと考えているかという思いの強さ」です。どんな思いや目標でも構わないですが、私の経験から言えることは、「自分が本当に叶えたい思いや目標でないと叶わない」ということです。「うまくいけば」「運がよければ」程度の思いでは、いつまでたっても叶わないのです。

自分が本当に実現したい目標であるかどうかは本人にしか分かりません。でも経営者の方と話していると、その人がそれを本当に実現したいかどうかを感じることはできます。きっとご家族や従業員の方も同じなのではないでしょうか。経営者の思いが文章や言葉から伝わると、周りもそれを「応援したい、一緒に実現したい」という気持ちになるのではないでしょうか。

会社や個人の成長に応じて、思いや目標も途中で変わることもあるかもしれません。でも経営戦略を実行していくためには、経営者自身が本当に実現したいという強い思いを持っていることが実現のための大きなエネルギーになると思います。経営者の思いや目標が会社の思いや目標になっていくようにすることで、より大きなエネルギーが生まれるのです。

新たな分野・新市場への進出を果たそうとするとき、会社としての目標と、それを達成するための戦略を描くこと。そして経営者自身がそれを必ず実現させたいという強いエネルギーを発すること。その思いを会社全体や協力者と共有していくことが大切なのではないでしょうか。

異業種と連携し、革の素材ブランドを確立

前實製革所(まえみせいかくしょ) 兵庫県姫路市

国内最大級の皮革産地である兵庫県姫路市は、4、5世紀ごろから製革の職人が市内を流れる市川周辺でなめし革をつくっていたといわれている。現在も1000年以上の歴史を持つ「姫路白なめし製革法」が残り、塩と菜種油でなめす「姫革」の産地として有名だ。そんな革づくりの歴史が根付く姫路で、皮革の1次加工メーカーを営む前實製革所が、地元の老舗家具店・板文とともに新ブランド「姫革友禅家具」を開発した。

自社の強みをどうアピールしていくか?

前實製革所は昭和51年に先代の前田實正さんが創業。革職人の父の背中を見て育った前田大伸さんは平成20年に後を継いで社長となった。そのころから、原材料費の高騰や安価な海外製品との競合が激化。既成の製品だけでは先細りで、これまでと同じことをしていては将来的な展望も開けない状況にあった。

「継いだ以上、右上がりの安定した経営にしたい」と悩む前田さんに、「商工会議所に相談したらどうか」とアドバイスしたのは姫路市役所だった。

「会員でありながら、会議所へ相談に行くという発想がありませんでした。市役所の方が会議所の担当者を紹介してくれたので、行ってみようと思ったのです」

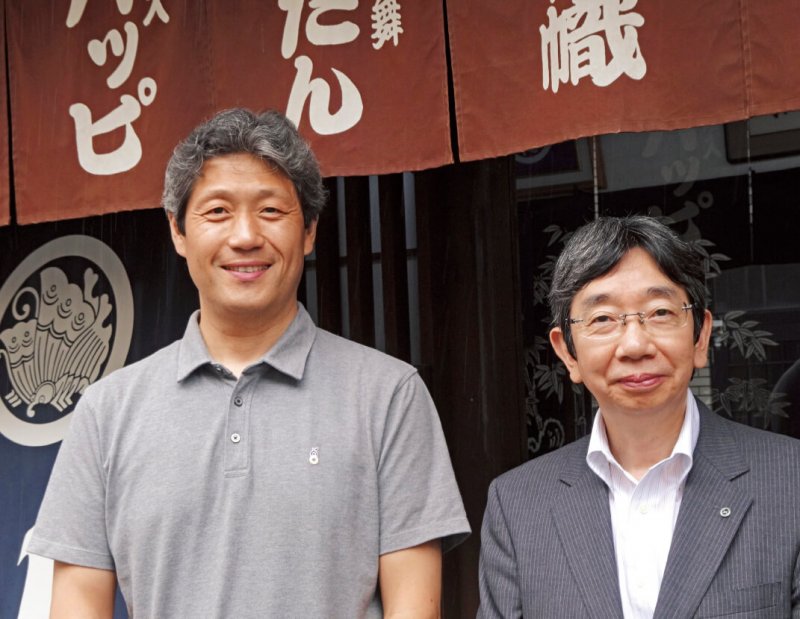

そこで出会ったのが姫路商工会議所の田尻雅嗣さんだった。「姫革友禅のことを話したら、田尻さんが『面白い素材じゃないですか。なぜアピールしないんですか!?』と言うんです。正直、無地の革と変わらない感覚で扱っていたので、驚かれたことが逆に新鮮でした」。

姫革友禅とは、しなやかで輝く白さが特徴の姫革と、京都の京友禅の技術を融合させたもので、前實製革所で30年前から製造しているオリジナルの革素材。それまでは鞄や靴など受注分しか製造していなかった。

思いをカタチにし、挑戦したい

田尻さんは姫革友禅を、前實製革所の独自ブランドとして確立できるか、必死で考えたという。「姫革友禅は他社ではつくっていない独自のものです。それならば、その独自性を全面的にアピールしていけばよいのではないかと思いました。ブランドが確立できたら、それが会社の強みにもなると考えたのです」。こうして、前田さんと田尻さんの話し合いが始まった。田尻さんは、各種助成金制度の紹介、申請書などの作成サポート、商標登録のアドバイスなどを行った。姫革友禅のブランド力を高めるためだ。

「姫路市に新製品や新事業を奨励する『ものづくり開発奨励事業』というのがあるので、それに応募することも薦めました。受賞は企業にとって大きなメリットですが、それ以上に応募用紙に〝ものづくりへの思い〟を書くことに意義があると感じたからです」

前田さんは田尻さんのアドバイスを受けて、「革を使って他社にはマネできないオンリーワンのものづくりをしたい。姫路の革を世界に向けて発信したい。新しい夢に向けて挑戦し続ける」と思いを言葉にした。熱い気持ちが通じたのか、奨励賞を受賞する。

「流れが変わった。そんな風に思いましたね。ただ、その賞をどう生かしたらいいのか分かりませんでした。仕方がないのでまた田尻さんに相談することにしたのです(笑)」

田尻さんに、「姫革友禅で何をつくりたいのか?」と聞かれた前田さん。「迷わず椅子と答えました。実は、昔から自社の革を使って椅子をつくりたかったんです」。 そこで田尻さんは、姫路随一の家具店・板文の社長、利安宏文さんを紹介した。板文は天明4(1784)年に初代板屋文兵衛が道具商を開業し、姫路藩にも道具や家具などを納めていたという老舗企業である。

「利安さんに『姫路にすごい革があるので、それでソファをつくりたい』と話したら、『ぜひ協力したい』とおっしゃっていただきました。とてもありがたかったですね。地場の産業連携によって開発された商品であれば、それが地域活性化にもつながるかもしれないと期待がありました」と田尻さん。一方、利安さんは姫路が皮革の産地であることは知っていたが、それまで無地の革しか見たことがなく、姫革友禅を見せてもらって驚いたという。

「色彩豊かで柄もさまざま。この革を使って家具をつくったら、お客さまの生活もおしゃれに、楽しくなるのではないかと思いました。それに、前田さんと田尻さんの中に、明確なプランが具体的にできていたからこそ、こちらも安心して協力したいとお返事できました」

企業間連携で学んだ消費者の目線

板文は知り合いのデザイナーに相談。和風、モダン、カジュアルの3テーマで製作にとりかかった。そして、革張りの部分にヒョウ柄や花びらの彩色を施した、さまざまな絵柄のソファや椅子がつくられていった。

「最初、画像データで見たときはドギツイ印象だったのですが、実物を見た瞬間、『上品でカッコいい』と素直に思いました。床の間のある和室に高級じゅうたんを敷いて、その上に置いたり、結婚式場などに置いてもらうのがいいかなと。いろいろな想像が広がりました」と前田さん。利安さんも「これはまさに〝地産地消〟、姫路ならではの逸品になると思いました」と振り返る。

姫路商工会議所内には、播磨経済記者クラブの事務局があり、各企業のプレス発表の窓口業務も行っているため、地元の新聞社を集めて記者会見を開いた。前實製革所と板文が一緒につくった「姫革友禅家具」を大々的にアピールするためだ。

「効果は絶大で、たくさんのところから家具への問い合わせが入りました。ただ、原材料費も高く、商品としても決して安くはない。ネットで販売するという代物ではないので、どこでどう販売していくのかがこれからの大きな課題です」と前田さんは語る。まだ課題は残るものの、今回、異業種の家具店とコラボしたことは、自身にとって大いに意義のあったことだという。

「商工会議所に相談しなければ、自分の会社の強みに気付くことはなかったと思います。うちのような家族だけでやっているような小さな会社が、商標登録できることも知らなかった。とにかくいろんな気付きを与えてもらえました。それに、利安さんとのやりとりも実に刺激的でした。利安さんは販売店という一番消費者に近いところにいる人ですから、常に消費者目線であれこれ聞いてくれるのです。僕は問屋相手の商売しかしたことがなかったので、何を大事にすべきかを学ばせてもらいました。同時に、自分の思いをちゃんと言葉で伝える重要性も教えてもらいました。とにかく目からうろこが落ちることが多かったです」

一方、利安さんにとっても前田さんとのコラボレーションの意義は大きかったようだ。「板文は、姫路の地場産業と連携してこんな取り組みをしているんだというイメージアップにつながっています。余談ですが、他からも〝金属でソファをつくれないか?〟など、いろいろコラボの相談が来るようにもなりました(笑)」

変革を楽しみながら海外展開も視野に入れる

記者発表後、前田さんは東京や神戸で開催される商談会に「姫革友禅家具」を出品している。「同業者の資材展に後学のために参加したことはありますが、自分の商品を出したのは初めてでした」。

海外事業者からの反響も大きかったため、9月にはイタリアの商談会に出品する予定だという。「そのためには、家具だけでは足りないと思い、ものづくりを始めることにしました。すでに若手のバッグデザイナーと連携し、鞄や財布、ゴルフ用品などの製造は委託しています。年内には、縫製機能と販売所機能を併せ持った工房を設置する予定です。そこへ入居してくれる若手デザイナーも決まっています」

商工会議所との出会いをきっかけに、まさに水を得た魚のように躍動する前田さん。実際、「前田さんは相談に来られたときと今とでは、顔の表情が全然違います。会うたびにどんどん明るくなっています」と田尻さんは話す。前田さんも「どんどんやりたいことが増えてきて、頭の中がこんがらがっています。でも、商工会議所に相談すれば解決してもらえるので本当に助かります。知り合いにも、困ったときには銀行より会議所へ行けと話しています(笑)」と笑顔を見せる。今でも週1回は会議所に顔を出し、自分のやりたいことを相談しているという。

「これまでは全てが作業でした。でも今は、仕事をしている実感がある。それがうれしいですね。牛の〝皮〟はなめし加工すると〝革〟に変わる。つまり、変革。ようやくうちの会社も変革の時期に入った感じです」と楽しそうに語る前田さん。今後は「姫革友禅」という素材ブランドの知名度を向上させ、接点のなかった業種との連携や海外展開も視野に入れている。

新たな挑戦を続けることが生き残りの鍵

大川原染色本舗 香川県高松市

江戸時代、高松城下の紺屋町は、染物屋が軒を連ねていた。大川原染色本舗は文化元(1804)年に初代が、この高松城下で藍染め業を開業したのが始まり。現在は、7代目の大川原誠人さんが当主を務めている。200年を超える伝統を代々継承しながら、新たな「染め」の可能性を追求し、新商品の開発にも積極的に取り組んでいる。

技が途絶えると祭り文化が変わってしまう

「印染の起源は、武将が合戦で使うのぼりに、敵味方が分かるように家紋などを染め分けることから始まりました」と話す大川原染色本舗代表取締役の大川原誠人さん。現在は大漁旗、のれん、のぼり、法被、優勝旗、社旗、幕、獅子舞の油単などの染め物を主に手掛けている。

大きな特色は、讃岐のり染という伝統的な染色手法を用いていること。染めを施さない箇所に、もち米からできたのりを置き、染料が混ざり合うことを防ぐことで、鮮やかな色彩に仕上がるという。

「讃岐のり染には、型紙を使う〝型染め〟と、和紙を円錐形の筒にして、その中に入れたのりを絞り出して描く〝筒描き〟の2つの方法があるのですが、私どもは筒描きを得意としています。直接、手で引くので、勢いのある線と味わい深い絵が描けます」

この手法が、最大限に生かされるのが獅子舞の油単である。油単とは獅子舞のとき、人がかぶって舞う、胴部分の布のこと。一般的には木綿で唐草模様や紋が多いのだが、香川の油単は絹地に、虎や竜、もしくは那須与一、加藤清正といった戦国武将の歴史絵巻を描いた豪華なものばかり。「香川県は獅子舞王国と呼ばれるほど、獅子舞文化が定着している土地柄なんです。県内に、1000もの獅子組があり、祭りが近づくと近隣の獅子組同士が奉納の獅子舞を披露し合い、競い合っています」。

獅子組では、色あせたり破れたりした油単を20年ごとに新調する。大川原さんのところにも毎年10~15の注文が入るそうだ。しかし、この油単を製作できる人が減ってきている。讃岐のり染という技法を残すためにはどうすれば良いか、危機感を持っているという。

「もし、うちがこの伝統的な技法を途絶えさせてしまい、プリントなどで油単を染めるようになったら、香川独自の祭り文化そのものが変わってしまうのではないか。そんな危惧があり、5年ほど前から何とかしなければと考え始めました」

異業種交流をきっかけに新商品が生まれる

「何はともあれ、讃岐のり染の技法をもっと多くの人に知ってもらう必要があります。染めへの関心を喚起するためには、油単や旗といった特殊なものではなく、もっと一般的な商品で、アピールした方がいいのではないかと考えました」。大川原さんは、インテリア用の掛け軸をつくったり、油単で使う絵柄を額に入れて、新築祝い、結婚祝い用として販売した。

「これでもまだ一般的ではありません。どうしたものかと思っていた矢先、香川県の『平成22年度特定地場産業ブランド確立支援事業』の中で香川漆器、建具、瓦、盆栽、讃岐のり染めの香川の地場5業者が異業種交流の一環として商品づくりをすることになったんです。そこで女性用トートバッグをつくったらどうかとのアイデアをいただき、挑戦してみることにしました」

生地は厚くて丈夫な帆布のため、染めは難しく、試作を何度も繰り返した。油単の柄そのままで使うと、古典的で面白みがないので新しいと感じてもらうために、現代的なデザインと組み合わせて染め抜くようにした。完成品は、地場のブランド品を扱うショップで販売している。評判も上々だ。今後は種類を増やし、販路も広げていきたいと考えている。

「職人なので、つくり手の見方しかできなかったのですが、異業種の方々とコラボすることで、一般消費者の目線に立った新商品づくりができました。自分自身の視野も随分広がった気がします」

伝統を残すためにはチャレンジの継続が必要

大川原さんは、時代に合わせてウェブでの受注システムを導入。デザインや色使いなどに顧客の希望を反映しやすいようにした。

「いい意味で機械化できるところは機械化し、その分、絶対におろそかにできない手作業に集中できるような環境にしています。その方が伝統の技法も確実に残せると思ったのです」

また、この独自の技術を海外の人にも知ってほしいと考え、アメリカで日本文化を紹介するワークショップに参加した。また、アート仲間とともにグループ展を開催し、作家として作品を随時発表したり、「瀬戸内国際芸術祭」へも出品するなど活動の幅を広げている。

「伝統を守るためには、新しいことに挑戦する心が何より大事だと思い、何でもまずやってみることにしています。自身の作品づくりは自己表現の場。注文に応えて生産するのが常の仕事ですが、作品をつくることで新しい視点が持て、それがまた日々の仕事の原動力になっていると感じています」

伝統を継承していくためには後継者も必要だ。大川原さんの20歳になる息子は現在、東京の美大に進学している。ゆくゆくは家業を継ぐ予定だが決して縛ることはしたくないという大川原さん。「私自身もそうですが、いろんな人と接し、勉強したことが今に生きています。息子にも存分に好きなことをしてほしいですね」。

今後の目標は、今やっていることをとにかくやり続ける。そのために新しいことへの挑戦も続ける。「両方やらないと、伝統が生き残ることはできないと思います」。そう大川原さんは言い切る。

新しい発想で家業を転換、V字回復

スワニー 長野県伊那市

長野県伊那市の郊外にある製品設計会社スワニー。同社は電子部品製造業として創業したものの、取引先の海外移転が進んだことなどにより、苦境に立たされていた。現社長の橋爪良博さんは、経営を引き継ぐや否や、矢継ぎ早に改革を断行。3Dプリンターを駆使し、新分野への進出を果たした。

このまま続けていては会社の存続が危うくなる

スワニーは、社長の橋爪さんの祖父が昭和45年、小型モーターなどの電子部品製造会社として創業した。高度経済成長期、諏訪湖周辺の南信地方は精密機械産業が密集し、日本のスイスとも呼ばれていた土地柄である。その地でスワニーは80人の従業員を抱える会社にまで成長していた時期もあったが、橋爪さんが高校生のころから取引先の海外移転などもあり、会社の規模は徐々に縮小していった。

「スワニーは、祖父が諏訪の〝スワ〟と新しいの〝ニュー〟を掛け合わせてつくった言葉。何とかこの名前を残したかったのです」と話す橋爪さん。高校卒業後に大手メーカーに就職し、主に設計や試作を担当した。金型メーカーへの出向も経験し、ものづくりの基礎を学んだ。そして平成22年、35歳のときに橋爪さんはスワニーへ戻り、後を継いだのだった。

社会経済情勢が目まぐるしく変化し、競争環境も厳しさを増す中での社長就任。「このまま製造業を続けていては、スワニーは生き残れない」と考えた橋爪さんは、本業である製造業から、大手メーカーで培った経験を生かすことのできる商品設計の分野への転進を決意。理由の一つに、全国を相手に戦うことのできる環境が伊那に整ってきたこともあったという。

「平成22年に光回線が敷設されたことも、戻るきっかけになりました。通信速度が上がれば、伊那にいても商品設計の仕事ができると考えました」

幸い転進は成功し、業績も順調に伸びてきた。そうなると優秀な従業員の確保が問題になってくる。しかし、スワニーには、ゆっくりと人材を育てる余裕はなかった。そこで大きな役割を果たしたのが、当時はまだ珍しかった3Dプリンターである。

3Dプリンターの導入で人材育成の時間を大幅に短縮

「仕事は失敗することで覚えていくものです。3Dプリンターを使えば、簡単に社内で試作品を手に取り、自分の引いた図面のイメージ通りかを確認し、すぐに図面を修正するということが繰り返せます。つまり、何度もチャレンジできるので、失敗を恐れずに挑むことができるのです。若く経験が少ない社員でも、3Dプリンターを活用することで経験不足を補って、余りあるほどの成果を上げることができました」

今では、「スワニーはものづくりの駆け込み寺」とも言われ、全国に知られるようになった。従業員は14人に増え、茅野市(長野県)にも事務所を構えるまでになっている。

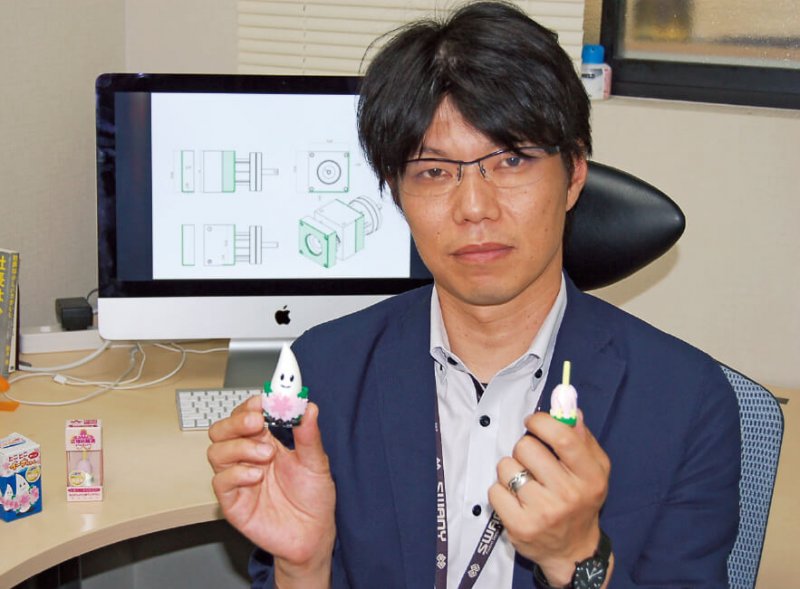

そんなスワニーから大注目の技術が生まれた。それは3Dプリンターを使って金型を製作する「デジタルモールド」だ。耐熱性と強度に優れた樹脂を組み合わせることで成型時の温度や圧力に耐えることができ、金型の製作期間やコストを大幅に抑えることができる。量産前のサンプル製作など多品種・少量品の製作に向いているという。

地元製造業を元気にしたいと商工会議所と連携

好調な本業とは別に橋爪さんは、地域を盛り上げるユニークな活動にも取り組んでいる。伊那市に人一倍強い愛着を持っている橋爪さんは、「ものづくりの盛んな伊那で製造業の技術を生かした土産品をつくりたい」と考えたのだ。

平成24年7月、伊那市で「全日本コマ大戦 信州場所」というコマのイベントが開催された。橋爪さんは「コマのお土産品はできないだろうか」と早速図面を引いてみた。コマのデザインは、市内の名所「高遠の桜」をモチーフにした。しかし、量産するためにはさまざまな工程が必要になる。そこで、商工会議所に相談を持ち掛けてみた。

当時のことを伊那商工会議所・経営支援課係長の大瀬木茂生さんはこう振り返る。

「2年間で一気に業績を回復された橋爪さんから、『地元の製造業を元気にしたい』とのお話をいただいたときは本当にうれしかったですね。また、地元の技術を使ってお土産品のコマをつくるという新しい発想にも驚きました。そこで、資金だけでなく地元企業の紹介、自治体との協業や全国的なPR活動などの支援を進めさせていただきました」

橋爪さんの構想のもと、デザイン、金型製作、金属加工などの6社にスワニーを加えた7社が参集し、「製造業ご当地お土産プロジェクト」が立ち上がった。こうして25年春に発売されたのがお土産用コマの「サクラコマ」だ。発売以来、約8000個の販売実績を上げている。

商店街とコラボし、まちに活気を取り戻す

さらに橋爪さんは、第2のプロジェクト「内職復活プロジェクト」を立ち上げている。商店街を活性化させたいとの思いからだ。

「補助金をもらって商店街でイベントをしても、それは一過性のものです。ちょっとしたことでも仕事があることがまちの元気につながる、と思いました」

具体的には商店街の一角に内職ができるスペースを設け、そこに製造業者が仕事を依頼する仕組みを考えている。「製造業と商店街のコラボレーション」と言う橋爪さん。「この仕組みを全国的に波及させていきたいと考えています。何よりも、地元に仕事をつくる動機が大事なのです」

地元に「仕事ができる仕組み」をつくれば再び活気は生まれる。橋爪さんの挑戦は自社を超え、地域にも大きな効果をもたらしている。

日本に定着していなかった「体験型カタログギフト」で果敢にチャレンジ

ディスカバリージャパン 福岡県久留米市

モノではなく、体験や経験できるコトを贈る体験型カタログギフト。全国でも6~7社と数少ないこの業界で、九州ナンバーワンといわれる安全性・知名度などの質と、約600のプラン数を誇るのがディスカバリージャパンだ。創業は平成20年という若い会社だが、順調に業績を伸ばしている。現在32歳という若き創業者は、何に突き動かされ歩いてきたのだろうか。

テレビ番組を見てすぐに「これだ」と思った

「体験型カタログギフト」が日本に登場したのは、平成17年10月のこと。東京のソウ・エクスペリエンスという会社が手掛けたのが最初だった。現在、ディスカバリージャパンの社長を務める案納伸介さんは当時、2年間のドイツ生活を終えて帰国したばかり。これといった仕事に就いていたわけではなく、漠然と地ビールの会社をつくりたいと夢見る20代半ばの若者だった。

しかし、その夢を実現するためには億単位の資金がかかると分かり、悩んでいた。そんなとき、たまたま目にしたのが、テレビ番組「ワールドビジネスサテライト」(テレビ東京系列ほか)の「トレンドたまご」のコーナーだった。そこでソウ・エクスペリエンスが紹介されていたのだ。

「体験型カタログギフトを見て、これだとすぐさま思いました。そして、翌日には東京の会社までアポイントも取らずに押し掛け、どうしてもやりたいからと直談判しました。すると、市場が広がることだし、喜んでノウハウを教えますよということになりました。先方の代表は私より1歳上の方で、同年代ということもあり、熱意が通じたのでしょうね。すぐに久留米に戻り、準備を始めました」

その後、久留米商工会議所の創業塾を受講しながら、ビジネスモデルを構築するために費やす日々が始まる。そのころから担当として案納さんを見ていた久留米商工会議所の笠智亘さんは、「今までにない業態なので、これは面白いなと思いました。それにカタログに載った企業にとっても、リピーターを生むきっかけにもなるわけですから、地域企業の活性化にもつながる魅力的なビジネスだという印象を持ったものです」と当時を振り返る。

体験型ギフトに飛びついた理由は何だったのだろうか。案納さんはこう語る。「友人の結婚式に出て引き出物にギフトカタログをもらうじゃないですか。でも、『欲しいな』というものが無いんです。体験ギフトなら、エステがあったり、グルメや旅、それにハングライダーなどのアウトドア体験があったり、選ぶのも楽しいと思ったんです。何より、それほど資金がなくても始められるのが魅力でしたね」。

最初は苦戦したが徐々に信頼を勝ち取る

最初から順風満帆というわけではなかった。「久留米市内のサービス店を集めたいと、いろんなところを手当たり次第に回りました。でも、体験ギフトそのものが知られていないので、そんなうさんくさいものはいらないよと、けんもほろろでしたね。いくら、『これまでの〝モノ〟ではなく〝体験〟をギフトにしたカタログなんです』と説明してもなかなか分かってもらえませんでした」。

最初の2カ月の売上はゼロだったという。売るもの、載せるもの自体が無かったのだ。でも、案納さんは諦めなかった。

「そうしているうちに、これ面白いよね、やってみようよ、と言ってくれる企業が1つあったのです。アロママッサージの店だったのですが、後から聞いた話だと、そこのオーナーさんも異業種から参入した方で、僕らみたいに若くて新しいことをしようとしている人間に対して理解があったんでしょうね」

これが呼び水となり、3カ月目、4カ月目には40社ほどが協力してくれるようになったという。そして、久留米市内の百貨店と組んで「夢袋」という新春特別ギフトが実現した。これは、プロの作曲家にオリジナルCDをつくってもらったり、リムジンで高級レストランまで送迎してもらうといったスポット型の体験ギフトだ。

「百貨店側も宣伝効果があったということで、3年ほど続けました。でも、うちで扱うのは基本的に通年販売できるギフトカタログです。最初は、ブライダルギフトへの進出が最適だろうと考えていたんですが、これがなかなか難しいのです。掛け率の問題などで、そう簡単ではありませんでした。とにかく自分たちで販路を開拓していく必要がありますし、サービスの内容もきちんと確認しなければなりません。でも、新しいことにチャレンジしたい、面白いことをやりたいという気持ちで進んできました」と案納さんは振り返る。

質も数もまだまだこれから

現在は、法人相手の企画が主だ。たとえば、ノルマ達成記念や社員の福利厚生の一環として同社のギフトカタログを配るとか、キャンペーンのプレゼント商品に使うなどといった具合だ。最初は久留米市内の1つのギフト商品からはじまったが、今では九州全域から多彩な商品を提供できるようになってきた。そして、オリジナルの体験も手掛けはじめた。「コンビニの『熊本の赤VS鹿児島の黒』というキャンペーンプレゼントでは、熊本と鹿児島の体験に絞ったオリジナルなものもつくりました」。

体験型カタログギフトはもともとはイギリス発祥のビジネスで、「アラスカで犬ぞり体験」とか「F1ドライバーの運転でコースを疾走」といった、値段もスケールも大きい上流階級向けのものが主だという。しかし、ディスカバリージャパンで扱うのはリラクゼーションから乗馬、陶芸、川下りまで、気軽に体験できるものばかり。少しだけ日常を忘れることができる体験が主流だ。この気軽さも、なじみのない体験型カタログギフトが定着した理由なのかもしれない。

しっかりと九州に根付いたディスカバリージャパンの体験型カタログギフトは、九州全体の経済を活性化させることにも大いに役立っている。平成25年度には、経済産業省の「クールジャパンの芽」事業に採択されたほか、韓国の富裕層に向けた「九州版体験プログラムを活用したオプショナルツアー」も手掛けた。

案納さんは「ギフトの質も数も、まだまだこれからです。地ビールの夢も捨てていませんしね」と語り、前を見据えている。

高額なFA機器を安価に提供する中古販売で新しい市場を開拓

エフ・アイ・ティ 岐阜県各務原市

創業以来、産業機械の設計製作を手掛けてきたエフ・アイ・ティ。同社は平成21年、それまで〝リユース〟という概念も手段も珍しかったFA(ファクトリーオートメーション)機器の余剰品や中古品を買い取り、インターネットで販売する新事業を開始した。コストダウンを求める市場ニーズを捉え、急速に業績を伸ばしている。

仕事激減の危機感から新たな事業を模索

〝ありそうでないもの〟は意外と身近に転がっているものだ。大抵は気にも留めず素通りしてしまうが、そこに着目していち早く事業化し、新しい市場の開拓に成功したのがエフ・アイ・ティだ。

同社は主に自動車関連の生産設備機械の設計製作を手掛けている。平成13年に代表取締役社長の古田貴士さんが同業を営む父親の会社から独立し、創業。設計をメーンに請け負い、順調に業績を伸ばしていた。ところが20年のリーマンショックのあおりをうけて受注が激減する。

「パタッと仕事がなくなり、何もすることのない日が続きました。遊んでいても仕方がないので、ほんの思い付きで電動2輪スクーターをつくってみたんです。台の上に立って操縦する1人乗りの2輪車で、けっこうバランスをとるのが難しいんですが、意外にもうまくできてしまって。やればできるもんだな~と感心するうち、違うことにトライするのもいいかなと思い始めたんです」と少し照れながら当時を振り返る。

とはいえ、そのときはまだ明確な方向性が見えていたわけではなかった。そのため、古田さんは相談を兼ねて各務原商工会議所を訪ねたのだった。

「今後の事業計画を立てるにあたり、専門家の先生も交えて話を聞いてもらったところ、『何をやってみたいの?』と突っ込まれて。保育ビジネスに関心があると答えたら、あっさり却下されました(笑)。それでFA機器にも興味があると言うと、『それいいね!』と言ってもらえて、一気に心が動いたんです」

ありそうでなかった産業用部品のリユース

FA機器のFAとはファクトリーオートメーションの略で、産業機械に使うモーターやスイッチ、メーター、シーケンサなどの部品のこと。同社も仕事柄、多種多様なFA機器をメーカーや商社、代理店から購入してストックしていた。しかし、それらを使用するはずの機械本体が生産中止や計画変更になると、それに使う予定だったFA機器も不要になるため、「もったいない」と思いつつも鉄クズとして処分していたのだという。

「同じように感じている人は多いはず」と考えた古田さんは、FA機器のリユース(中古品販売)を事業化しようと思い立つ。すぐさま自社通販サイト「FA機器ドットコム」を立ち上げ、いらなくなった人から買い取り、欲しい人へ売る仕組みをつくった。

まず買取査定では、買取依頼者からFA機器の型式や数量、状態などをオンラインで送ってもらうと、瞬時に概算価格が算出できる専用のフォーマットを作成した。これならばFA機器に詳しくない社員でも査定ができる。その査定額に買取依頼者が納得したら、実際に現物を送ってもらう。それらを検品して状態を確かめ、最終的な買取金額を提示して合意すれば契約成立だ。

買い取ったFA機器は一つ一つ検査し、動作チェックを行う。問題がなければ、通販サイトに掲載する写真を撮影後、倉庫にストックしておく。問題点があればメンテナンスを行い、使用できる状態にしてから入庫する。

受注は、通販サイトかファクスで受け付ける。注文品は再度検査を行い、検査合格証を付けて発送するというのが流れだ。

「この通販サイトのいいところは、平日の午後5時までの注文なら即日発送すること。出荷前には必ず検査をするので、5時ちょっと前に大量注文が入ると、正直それからが大変なんですが、私の経験上品物の到着は早ければ早いほどありがたいので、即納にこだわりました」

気になる販売価格は製品の状態にもよるが、新品の1割から高くても5割程度とし、大半を2~3割に設定。こうしてわずか2カ月ほどの間に、FA機器の中古販売をスタートさせた。

〝機械屋〟が販売する安心感もセールスポイント

「予想以上にスムーズにいった」という古田さんだが、扱うのは機械。品質上の問題はないのだろうか。

「買い取ったものは全て検査や動作確認を行って万全を期していますし、初期不良については30日の保証も付けています。といっても、買取品のほとんどは箱に入ったままの未使用品なんですよ。一度流通したというだけで中身は新品のままですから、品質上の心配はほとんどありません。仮に何年か使用したものでも、当社は機械屋なのでメンテナンスができるのが強み。そこがお客さまに信頼してもらえるポイントだと自負しています」と説明する。

同社の新規事業の立ち上げをサポートしてきた各務原商工会議所・中小企業相談所長の川嶋昭人さんも当時をこう振り返る。

「工作機械の中古市場は以前からありますが、FA機器の中古市場はありそうでなかった。そういう意味で、これは潜在ニーズに応える画期的な事業といえます。そこで早速、岐阜県の経営革新計画の承認申請をしたところ、平成21年2月に承認を受け、事業可能性にAランクのお墨付きをもらいました。それが新聞などに取り上げられたことがいい宣伝となり、世間の認知も広がっていきました」

本業を持っている強みを生かすことが大切

さらに新規事業をアピールするため、古田さんは積極的に展示会に出展する。その際、自作した電動2輪スクーター「セルフィ」をブース前に置き、来場者に自由に試乗してもらった。動くものがあると人の目を引くので、集客に大いに貢献した。そうした販促活動のかいもあり、「FA機器ドットコム」には買取依頼や注文が日に日に増え、お客も近県から全国へと拡大。さらには中国、台湾、タイ、ベトナムなどへも販路を広げ、開始当初月100万~200万円だった売上は急速な伸びを見せ、現在では本業と併せて年商2億にまでなっている。

同社は今、超小型軽量高機能オールインワン制御装置の開発に取り組んでいる。「具体的なことはまだ内緒」(古田さん)とのことだが、完成すればこれまで手間とコストのかかっていたことが簡略化され、産業界に一石を投じることになると自信をのぞかせる。

「FA機器のリユースを始めてみて、強みを生かすことの大切さをあらためて知りました。今後さらに、機械に詳しいからこそ分かる、こんなものがあれば便利というものやサービスに目を向け、新たなニーズを掘り起こして主事業の拡大にも力を入れてきたいですね」と展望を語る古田さん。41歳の若き社長から、今後どのような意外性のある商品やサービスが飛び出すか、目が離せない。

FA機器ドットコム:http://fakiki.com