穀物、食用油から野菜や食肉、乳製品まで世界的な需給逼迫(ひっぱく)による食料品の価格高騰が続いている。ロシアのウクライナ侵攻によって小麦、ひまわり油などの生産、物流が打撃を受けているためだが、農業生産に不可欠な窒素、リン、カリの化学肥料の価格高騰が影響を食品全般に広げる要因になっている。

既に多く語られているが、ロシアは2019年の実績で世界シェアが窒素15・5%(世界1位)、カリ18・7%(同2位)、リン13・7%(同3位)と圧倒的。近い関係のベラルーシもカリで18・2%(同3位)。ロシア、ベラルーシの資源シェアに加え、化学肥料生産で使う天然ガスなどエネルギーコストの上昇も肥料価格を押し上げている。

世界で最も人口が集中するアジアでは、食料増産が最大の課題だった。そのため中国は1970年以降の半世紀に化学肥料の使用を約12倍に急増させ、結果中国の穀物生産は同じ期間に3・1倍に増加。中国の為政者は国民のお腹(なか)を満たすことができたのだ。インドも含めアジアの大人口地域を支え続けてきたのは農家の努力だけでなく、化学肥料の貢献も大きい。逆に言えば、肥料の使用量が減れば穀物生産は確実に落ちる。

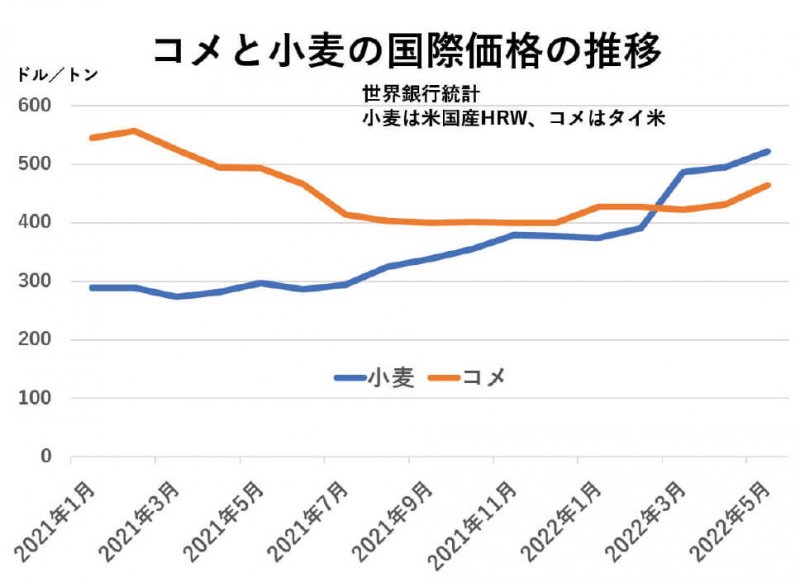

肥料価格は今年に入って2倍近くに上がっており、農家は防衛的に肥料の投入を減らす可能性が高い。興味深いのは同じ主食のコメと小麦では同じ量の生産に必要な肥料投入量が異なることだ。世界では農家はおおむね小麦の畑に、コメの田んぼに比べ20~50%多くの肥料を投入しているという。コメは化学肥料を節約できる経済的な主食なのだ。しかもコメはアジアでは多くの国が食糧管理制度を完備し、価格安定や備蓄などを国家が管理している。今回の穀物高騰でもコメの国際価格は安定しており、小麦のような高騰を回避している。

コメは土壌成分が入れ替わりやすい水田で生産するため連作障害が起きにくく、面積当たりの収量も小麦より多い。小麦やトウモロコシ主食の中東、アフリカ、中南米では食料暴動も起き始めているが、アジアは政治混迷のスリランカが目立つ程度。主食としてのコメが安定の大きな力になっている。

さて、小麦の高騰で小麦粉の代わりに米粉を使う食品業、小売店が日本で急激に増えている。インドネシア、中国などではパンや麺類の消費増で上質な小麦輸入が増加し、食料調達の緊張を高めている。日本の中小企業が主導して小麦代替の米粉利用をアジアに広げることは大きな意味を持つだろう。