まちの視点

まちの視点 理念に基づく経営

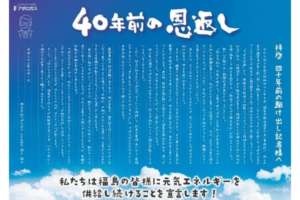

「恩返し」には二つの意味がある。1971年、創業間もない時期、地域振興に取り組む同社の姿勢に共感し、積極的に同社を取材し掲載することで応援し...

まちの視点 SNSで〝信頼〟を得る

総務省「平成26年版情報通信白書」によると、スマートフォンは保有率が6割を超えて伸び続けている。それとともに利用者が増えているのがソーシャル...

まちの視点 働く目的を共有化

どの業界でも「人が足りない」といわれている。実際、ハローワークでの新規求人数と新規求職者数から算出される新規求人倍率は2倍を超え(4月現在)...

まちの視点 地域の暮らしを守る

地震でも店は開け続ける 4月の地震発生以来、今も余震が続く熊本。多くの住民たちが大きな被害を受け、不便な生活を強いられている中、いち早く店...

まちの視点 価格ではなく価値で売る

企業の競争手段は大きく二つに分けられる。価格の安さを売りとする「価格競争」か、他社にはない価格以外の付加価値を売りとする「非価格競争」で...

まちの視点 事業資源集中で利益増

この10年間で売り上げ3倍、利益35倍という驚異的な飛躍を遂げている企業がある。兵庫県明石市、JR明石駅から車で約10分、第二神明道路の大蔵谷イン...

まちの視点 ブランド戦略を販促の柱に

「ブランド? うちみたいなところには関係ない」取材の現場で商業者から、こんな言葉を聞くことがある。この場合の「うち」とは「小さな会社」とい...

まちの視点 顧客目線で成長企業に

誰でも一日の相当の時間を共に過ごす枕に特化して急成長している会社がある。その名も「まくら株式会社」。創業のきっかけは、社長の河元智行さん...

まちの視点 ライフスタイルを提案

商業統計によると、日本の小売業事業所数のピークは1982年の172万。最新となる2014年調査では78万に減少、なんと32年間で94万の事業所が消えたこと...

まちの視点 広げるより絞り込む

総合スーパーの低迷が止まらない。ユニーが約230店舗中最大50店舗の閉鎖を検討し、セブン&アイ・ホールディングス傘下のイトーヨーカ堂も約180...

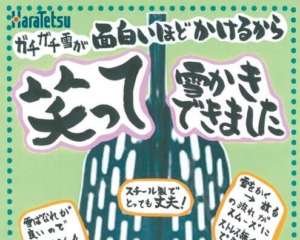

まちの視点 心を動かすチラシ

チラシがかつてより効かなくなったといわれることがある。確かに新聞購読率の低下により、かつてよりチラシを目にする人は少なくなった。しかし、...

まちの視点 ネットが開く看板新時代

テレビ、新聞、雑誌などのマスメディア広告の効果がかつてほど大きくなくなったという声が聞かれる一方、インターネットによる情報発信量はすさま...

まちの視点 異常値は信頼の証

売り上げはすべてを癒やす──ダイエー創業者・中内㓛氏の発言として知られるが、最近では、利益を度外視した質の悪い売り上げ至上主義を象徴する言...

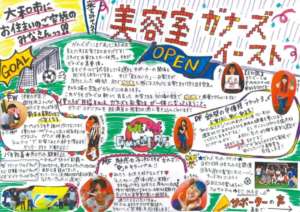

まちの視点 働きたい会社とは

人口減少社会を迎え、いかに人材を確保するかが企業活動の生命線といわれる中、中小規模の商工業の人手不足は深刻だ。とりわけ労働集約型産業であ...

まちの視点 チラシに込めた思い

マーケティングの4要素といえば、アメリカのマーケティング学者、エドモンド・マッカーシーが1960年に提唱した「4P」があまりに有名だ。プレイス(...

まちの視点 ポスターが深める絆

情報のあるところに人は集い、そこににぎわいや経済の交流が生まれることは世の習い。そして、ソーシャルメディア全盛の今日、小さく狭くとも、濃...

まちの視点 お年寄りの最後の砦

まちから書店が消えている。出版科学研究所の調べによると、2014年の書籍売り上げは、ピークだった1996年と比較すると約31%減少の7544億円。書店数...

まちの視点 価格で売るから、価値で売れるへ

安さや値引きばかりを訴求する店には、そうした価格を目当てにするお客のみが集まる。他店の方が安ければ、そうしたお客はすぐに離れていく。安さ...

まちの視点 「大型店と生きる」 笹井清範

昨年12月、日本最大の小売業グループ、イオンが岡山に西日本最大級のショッピングセンター(SC)を開業した。従来の郊外立地ではなく駅前・中心市...

まちの視点 「まちゼミ」の効用を実感

商店街の店の店主や店員が講師となって、その知識や経験を地域の消費者に向けて無料講座として披露する「得する街のゼミナール」、通称「まちゼミ...